第一章 日琉语之道

本章以全日琉语方言的视角,探讨现代日语和琉球语的共性,追溯历史演变,揭示两者在语音和语法上的联系与差异,使读者能够从更广阔的角度看待日琉语,了解日语和琉球语间的密切关系。

- 「故事」介绍日本群岛人群的历史构成、日琉系神话。

- 「分期」介绍日琉语的时代分期,及对应的历史时代分期。

- 「文字」介绍汉字及其用法在日本的发展。

- 「方言」介绍日琉语的方言区划方案与方言的发展历程。

- 「音韵」介绍全日琉语的音韵史,整体以时代发展为脉络,在每个小节中介绍对应音变的发展和方言发展。适合一定基础的读者阅读。

- 「语法」介绍日琉语大部分语法,并介绍方言区别。

温馨提示:网站设有顶部导航栏、左侧大节导航(宽屏)、左下角大节导航(窄屏)、小节按钮支持点击跳转,小节标题亦可点击跳转到所在大节标题位置。文中提到的表格都汇集到网页「表格集」中。

故事

绳文东渡

晚更新世冰期后,欧亚大陆人口通过「沿海路线」和「内陆路线」进入东亚。沿海路线的迁徙发生在农业产生之前,与农业-语言共传播假说无关。绳文人是最早抵达日本列岛的人群,分布范围最南至宫古岛南部,是全球最早的陶器使用者之一。前 3.6 - 前 1.6 万年左右,绳文人与东亚人祖先分离;前 3.4 - 前 1.4 万年左右,东亚人与早期美洲原住民的亚洲祖先分离。绳文人的生存策略多样,人口密度随时间和空间变化,但总体倾向于定居。数千年来,绳文人与其他亚洲地区人群几乎完全隔绝。

日琉语的原乡

日琉语的传播与农业-语言共传播假说密切相关。Martine Robbeets 团队(2021)通过语言学、考古学和遗传学的「三角测量」方法,提出泛欧亚语系(Transeurasian language family hypothesis,包括蒙古语、突厥语、通古斯语、朝鲜语和日语,替代旧泛阿尔泰语系的假说)起源于新石器时代早期的西辽河地区和黑龙江流域的黍农的语言,该语系在新石器时代晚期和青铜时代进一步传播并发生语言接触。研究估计,泛欧亚语系起源于前 7.2 千年左右,狭义阿尔泰语系(突厥、蒙古、通古斯)起源于前 4.8 千年左右,蒙古-通古斯共同祖语起源于前 2.5 千年左右,日-朝共同祖语起源于前 3.4 千年左右。各分支向外迁移:蒙古祖语向北扩展至蒙古高原,突厥祖语向西进入中亚东部草原;通古斯祖语迁至黑龙江-乌苏里-兴凯地区,朝鲜祖语迁至朝鲜半岛,日琉祖语则从朝鲜半岛传入日本列岛。日琉祖语可能源于朝鲜半岛南部,但日琉语与其他语言同属一个语系的观点尚未得到广泛认可。

日琉祖语与农业共传播

前 10 世纪左右,稻作农业由无文人传播至北九州的玄界滩,标志弥生时代的开始。这一传播的中介是讲日琉祖语的人群。无文人与绳文人混合,其后代继续与列岛其他地区的绳文人混血,形成了弥生人。未经混血的续绳文人在本州东部幸存下来。这种混合假说构成了现代本土日本人的双重结构假说(埴原和郎,1991),基因分析也支持这一假说。

弥生时代的农作物包括早期的黍和水稻,晚期则有大麦和小麦。在本州近畿以外的地区,农业吸收更为多样化。研究表明,在畿内、中部山区和关东地区,农业出现时仍使用绳文陶器,且存在早于稻作的旱作农业,说明弥生时代的一些农民可能既非遗传学上的无文人,也非讲日琉语的弥生人。

前 380 年左右,稻作农业在北陆和东北建立;前 220 年左右,稻作农业在中部建立;前 100 年左右,本州北端的居民恢复了狩猎和采集的生活方式(续绳文时代);前 50 年左右,稻作农业在东海东部建立。在关东地区,稻作农业通过不同路线传播至南北关东。关东西北的群马陶器风格伴随稻作农业引进,起源于日本海沿岸的新潟,可能通过日本海海岸扩散而来,与沿太平洋海岸到达神奈川的路线完全不同。在利根川以北,弥生人的基本农作物在 150 年前尚未出现,推测东北中南部的弥生时代早期农作物栽培技术是续绳文人借入的,而日语则可能是在古坟时代伴随迁徙传播的。

弥生时代的倭国

前 3 世纪,青铜器已传入日本列岛;前 1 世纪,铁器也开始传入。弥生时代中期到后期,大陆文献中出现了与倭国相关的记载。「倭(委)」这一称呼最早来源于大陆,可能是早期族群的自称,因与「和」谐音,有时也被「和」代替。其训读「yamato」与「邪馬壹」(疑邪馬臺讹)同源。据《后汉书・东夷列传》记载,倭国曾两次向东汉朝贡:第一次发生在建武中元二年(57年),光武帝赐倭奴国印绶,「漢委奴國王印」于 1784 年在日本福冈县志贺岛出土;第二次发生在安帝永初元年(107年),倭国王帥升朝贡,一说此国王或与出云神须佐之男有关。半世纪后,倭国发生大动乱,将此动乱收束的,是受众人推举为女王的卑弥呼。

此记载也见于《三国志・魏书・倭人传》,曹魏曹叡在位年间(226 - 239),卑弥呼遣使访魏,被封「亲魏倭王」。史料还详细记录了通往邪马台国的路线和当地风俗。关于邪马台国的位置,学界存在争议,或在九州,或在近畿的奈良盆地东南(如缠向遗迹)。《三国志》以当时北方音记载了诸多倭国地名,除對海(对马)、一支(壹岐)、末廬(松浦)、伊都(怡土)、邪馬壹(疑邪馬臺讹)等易辨认者外,其他地名亦可能与现存地名对应。例如:投馬(疑出云)、已百支(疑巴百支讹,即伯耆)、伊邪(疑伊予)、姐奴/蘇奴(疑赞岐)、華(疑阿波)、躬臣(疑躬巨讹,即兵库)、巴利(疑播磨)、邪馬(疑山城)、斯馬(疑志摩)、鬼(疑纪伊)、爲吾(疑伊贺)、支惟(疑笥饭,即敦贺)、好古都(疑奴古之讹,即额田)、都支(疑土岐)、呼邑(疑甲斐)。若此推测属实,则支惟、華等地名反映了早期的ハ行转呼现象。部分人名、官名或为日琉词汇的早期形式,如卑狗(OJ pi1ko1,彦)、牛利(疑牟利讹)/母離(OJ mori,守)、獲支(OJ wake2,别)、壹與(疑臺與讹,OJ to2yo2,豐)。《三国志》提到男子皆「黥面文身」,刺青文化见于 Ainu 人,或为绳文人风俗,可能反映弥生人与绳文人的文化融合。

卑弥呼遣使访魏后,曹魏亦派使至倭国,期间邪马台国与狗奴国发生战事。卑弥呼死后,弥生人精英兴建墓冢并逐步传播,古坟规模增大,数量增多,且存在殉葬制度,国家逐渐形成。考古发现,当时石头或金属武器及防御性环沟聚落数量增多,尤其在近畿东部内海;九州吉野里遗址和山阴青谷上寺地遗址出土了大量因武器致伤而死的人骨,与出云、吉备地区大规模弥生坟丘墓(缠向型前方后圆坟)的时期重合,印证了乱世的存在。与此同时,中国黄巾起义爆发,罗马陷入三世纪危机,波斯安息帝国和印度贵霜王朝也发生动乱。随后的古坟时代,因朝鲜半岛各国战争,来自朝鲜半岛的第二次移民潮持续了一个世纪。

古坟时代的移民

Cooke 团队(2021)发现,古坟时代日本人具有东亚血统,并提出日本基因组的三重构造假说,即现代日本人的基因组由绳文人、弥生人和古坟人三个不同集群构成,其中古坟人与现代日本人最为接近。研究表明,弥生时代至古坟时代期间,日本列岛存在额外的外来迁移,汉族被成功建模为古坟人的主要祖先。自古坟时代以来,日本人的基因组成未发生实质性变化。

古坟文化的显著特征是「前方后圆坟」的出现,其规模反映了等级与政治权力的高低。考古证据显示,弥生-古坟过渡期可能存在来自朝鲜半岛南部的移民,引入了新的大型定居点。日本与朝鲜、中国之间存在强烈的文化和政治联系,如中国的铜镜、货币,朝鲜的铁原料,以及刻有汉字的金属器(剑等)等物品的输入,引发了列岛内各「国」之间的激烈竞争,并促进了与大陆王朝的政治联系。5 - 6 世纪,本州西部的精英移民进入关东,引入骑马文化,使关东成为重要的养马区。

古坟时代,九州的筑紫、日向,关西的出云、吉备、倭,以及关东的浓尾、毛野古坟繁盛。其中,倭、筑紫、出云、吉备并称「四大王权」。古坟时代的倭国可能是弥生时代邪马台国(国家联盟)的延续。筑紫洲(九州)包括筑紫国(北九州)、火国(肥国)、丰国、日向国。筑紫国是朝鲜半岛移民的登陆地、传说中新罗征伐的出发地,日向国是传说中神武东征的发祥地。吉备则以巨大的古坟文化和制铁技术著称,根据《古事记》的记载,推定在兵库加古川以西。古坟时代中期,最早的前方后圆坟出现,并传播至西出云、九州、倭国和关东。关东的主要势力毛野建有东日本最大的古坟,其名称可能指「毛(人)の」,毛人即虾夷(《宋书》:东征毛人五十五国)。中部的浓尾地区也发现大规模古坟。东日本、中国、出云和四国的前方后圆坟最初诞生于伊势湾沿岸,后扩展至全国。

| 说明 | 图(点击放大) |

|---|---|

| 古坟势力分布 Saigen Jiro. 古墳時代の主な勢力(毛野). 7 July 2013. Wikimedia Commons, qtd. in 詳説日本史図録, 5th ed., 山川出版社, 2013, p. 26. [调整了颜色] |

|

寺尾团队(2024)通过构建日本全基因组/外显子测序库(JEWEL),将日本人分为东北、北海道、关东、中部、关西、九州、冲绳七大区域,支持三重祖先假说。其中,冲绳人绳文祖先比率最高,关西人东亚祖先(汉族)比率最高,东北人东北亚祖先比率最高,并且明显分为本土及冲绳 2 个不同集群。从东北到九州,与东北亚祖先的亲和性减弱,与绳文祖先和东亚祖先的亲和性增加。宫古岛的古代人与朝鲜三国时代(4 - 5 世纪)的古代人基因与绳文人存在较高的遗传亲和性。

小金渕佳江(2023)的研究表明,冲绳和宫古群岛居民存在人口结构差异,且宫古群岛内部也表现出不同的人口结构。研究支持人口分化主要由遗传漂变引起,而非周边地区(如日本本土或中国台湾)的迁移率差异所致。冲绳和宫古群岛居民之间的遗传梯度可通过岛屿间的人口反复迁移解释,这一观点也得到琉球国时期地区间人口迁移记录的支持(相关记载晚于古坟时代)。

《记》《纪》记载,古坟时代有移民从朝鲜半岛迁至日本列岛。崇神时,伽耶王子都怒我阿罗斯等(于斯岐阿利叱智干岐)经穴门(长门)、出云至笥饭浦,其地名成为今日的敦贺(角鹿)。垂仁时,新罗王子天日枪(天之日矛)东渡日本。应神时,多位大陆及朝鲜半岛的渡来人东渡,如弓月君(秦氏之祖)、阿直岐(或与阿知使主为同一人)、王仁(和迩吉师,传入《论语》《千字文》)和阿知使主(东汉氏之祖)。应神还曾派阿知使主等前往吴地(东晋或南朝宋),以寻求会缝纫的女性。

绳文人在东北

奈良时代,倭国以畿内为中心,与九州和关东首领保持同盟关系。彼时东北被虾夷(Emisi)占据,7 世纪中期,倭国对东北虾夷及肃慎(可能是古鄂霍次克人一支)展开征讨(三十八年战争),但最终失败。9 世纪,虾夷系豪族安倍氏与清原氏统治东北,12世纪易主为奥州藤原氏。考古发现,奥州藤原氏前三代棺材中仅有少量大米和大量稗子,而非大陆小米,说明中世东北农业仍非大陆型,稗子种植可追溯至绳文时代。

虾夷并非单一族群,该词可能泛指「统治之外的人」。从事稻作农业的虾夷可能是说日琉语的弥生人或古坟时代人,但新潟和福岛以北的地名显示,部分虾夷可能说 Ainu 语,需口译员沟通。续绳文人可能使用与虾夷语相关的语言,多数学者认为 Ainu 语是一种古老的绳文语。上代东国方言与古 Ainu 语存在借用关系,本土和琉球部分无法用日语解释的地名或民谣或与 Ainu 语有关。Ainu 人是继承绳文人血统最多的人群,11 世纪进入北海道,13 世纪进入库页岛,曾与 Nivkh 人(鄂霍次克人后裔)对峙。由于 Ainu 人定居,北海道许多地名以 Ainu 语命名。

Ainu 人进入北海道前,北库页岛的鄂霍次克人(3 - 13 世纪)已于 5 - 9 世纪南迁至北海道东部鄂霍次克海沿岸,现代部分 Ainu 人也是鄂霍次克人的后裔。7 世纪后期,北海道在土师器影响下进入擦文文化,持续至 12 世纪,后在鄂霍次克文化和倭文化影响下,擦文文化向 Ainu 文化转变。

日琉神话

645 年乙巳之变,苏我入鹿被暗杀,其父苏我虾夷自焚,朝廷史书多被焚毁。天智在 663 年白村江之战中战败,忙于备战反攻无暇修史。672 年壬申之乱(天智继承人内战)后,其弟天武命稗田阿礼于 712 年完成《古事记》的编撰。推测由一品舍人亲王团队于 720 年完成《日本书纪》的编撰。

《记》《纪》记录了日本神话与历史,包括开辟神话(开天辟地、国与神的诞生)、神器发祥神话(天照与須佐之男之誓、天岩户)、出云神话(退治八岐大蛇、因幡(稻羽)白兔、大国主建国、让国)、日向神话(天孙降临、山幸彦与海幸彦)、天皇事迹(神武东征、缺史八代、倭建命、新罗征伐、后继天皇事迹)等,内容虚实参半,但结合大陆史料和考古发现,具有一定可信度。

琉球和 Ainu 人也有类似开辟(造岛)神话。琉球有《记》《纪》神话的变体(造岛、日向神话(天孙(阿摩美久)降临、龙宫))和原始信仰(东方太阳信仰、妹神(PR *wonari)信仰、先岛原始神灵信仰),暗示南北琉球文化差异。Ainu 人的神话有图腾神话和地名由来神话,造岛神话的出现时间不早于其进入北海道之时。

日琉语中表示「山」「林」互通且有神圣义,可能体现了山林信仰:

- 森(mori):有神社等的神域,是有神灵寄宿的树木高耸处;森林;(琉球)山、丘。可能是「林」的敬称。

- 岳(take):高山、(方言)与信仰有关的山;(琉球,御岳)神社、(冲绳也表示)山林中祭祀神灵的场所,圣地。可能是「山」的敬称。

- 山(yama):山、山林、(八丈)原野、(方言)田地等。可能是「山林」的统称。

出云文化圈

弥生中晚期,出云为「四大王权」之一,与倭国竞争。《记》《纪》将日向神系奉为天神,出云神系降为地神,将须佐之男嵌入日向神话,并以日向神话接续出云神话,彰显倭对出云的优越感。当时出云或曾有强大影响力。

《记》《纪》详细记载了出云神话向日向神话的转变:古有根国神須佐之男,在出云讨伐了八岐大蛇,其后裔大国主(大穴牟遅神),与少名毘古那神在地上世界建立葦原中国,遭天照的使者武力夺取(出云神话称为「让国(国譲り)」,日向神话称为「葦原中国平定」),天照、高木神再派「天孙」邇邇藝命(瓊瓊杵尊)治理葦原中国(天孙降临)。这暗示了倭对出云的征服。

根国(ne=no kuni),也称根之堅洲國(ne=no kata su kuni)、妣國(haha=no kuni)、底根國(soko=tu ne=no kuni),是极远的地下世界,入口与黄泉国一样在黄泉平坂,可能指出云(存在古地名嶋根(sima ne))。《出云国风土记》记载了称作黄泉坂、黄泉穴的洞窟。八岐大蛇即高志之八俣遠呂智(kosi=no yamata=no oroci),也称越の八口(kosi=no yaguci),生于越国(kosi),非中国大陆的越国,亦作高志,《出云国风土记》写作古志。其来到出云可能暗示越国人曾迁徙至此。葦原中国(asihara=no naka=tu kuni)也称豊葦原中国(toyo asihara=no naka=tu kuni)、中国(naka=tu kuni),介于高天原与根国之间的世界,即人世。

《出云国风土记》记载了一个独特的引国神话(国引き),未见于《记》《纪》,为《出云国风土记》的地名「意宇」由来和出云由来神话。神话中,八束水臣津野命(淤美豆奴神)称出云国因东西狭长而「做小了」,需从志羅紀(新罗)、北門佐岐(鷺浦)、北門農波(野波)、高志(越国)牵引土地加以「缝补」。这可能暗示了来自朝鲜半岛、出云附近区域及越国的人口迁移。

与从高天原降临的日向神不同,出云神渡海而来。新潟的「出雲崎」地名及石井神社(祭拜大国主神)体现了出云文化的传播。日本海沿岸的出云、因幡、但马、加贺、能登、越中、越后等地均有「気多(keta)」之名,上越的居多(kota)神社也曾称「keta」神社。据能登《气多本宫缘起》记载,大国主神从出云经因幡的気多崎而来。新潟县柏崎市的屋奈加姬石传说讲述了一位出云女神因仰慕男神逃至越后的故事。此外,丝鱼川市前波南遗迹出土的木简上写有「出雲真山」,进一步证明出云文化的扩散。

大国主在三轮山供奉大物主(《记》为另一神,《纪》为同一神),而三轮山位于倭国中心,暗示三轮山可能曾受出云势力影响。出云神系祭祀的广泛性表明,出云文化圈在古坟时代可能覆盖了较广区域。

神武东征

日向神话之后是传说中的天皇事迹,多为虚构,但也反映了一些真实事件。天皇系谱虽称「万世一系」,但其和风谥号和出身暗示血统可能源自多处,部分事迹语焉不详且情节类似,令人怀疑其真实性。水野祐(1954)提出「王朝更替说」,认为存在三个王朝:崇神、垂仁的三轮王朝(イリ王朝);景行、应神、履中、反正、显宗的河内王朝(ワケ王朝);以及継体的越前/近江王朝。

第一代神武磐余彦从日向出发东征,经筑紫、阿岐(安艺)、吉备、速吸门、青云之白肩津、纪伊、熊野,一路消灭敌对势力(长髓彦、兄宇迦斯、弟宇迦斯、土蜘蛛八十枭帅等),最终在畿内橿原宫即位,或暗示了倭人从九州经濑户内海迁至畿内的过程。此后是「缺史八代」,至崇神时,崇神通过祭祀大物主平息瘟疫,派遣四道将军(北陆道大彦命、东海道武渟川別、西道吉備津彦、山阴道丹波道主命)统一本州,因调查户口、首次赋役被尊为「御肇国天皇」。期间,出雲振根斩杀其弟飯入根的事件与《古事记》中倭建命斩杀出雲建的情节相似。神武与崇神的美称(神武也称「始驭天下之天皇」)和事迹相近,存在为同一人的说法。

倭建命

垂仁后,景行期间,其子小碓尊在十六岁时因谋杀兄长大碓尊(《日本书纪》未载此事),被景行发配讨伐熊袭川上枭帅,此后被称为倭建命(日本武尊),返京前途经出云国,暗算了出云建。景行四十年,景行命其讨伐东国虾夷,虾夷不战而降。班师途中,倭建命因思念牺牲的妻子弟橘媛,发出「吾妻はや」的感叹,被认为是「东」(azuma)的词源(实际可能源于 Ainu 语)。此后,他为杀近江伊吹山神,遭天谴,返回伊势神宫后,卒于能褒野,时年三十。

新罗征伐

《三国史记》记载的朝鲜半岛部分地名,经 Vovin 考证属日琉语词汇,为半岛日语(Vovin 称 Peninsular Japanese,后归入 para-Japonic;伊藤英人称作「大陆倭语」)的存在提供了基础。古代朝鲜半岛的国家,北部高句骊为扶余系,南部三韩(辰韩、马韩、弁韩;《日本書紀》、《旧唐书》指百济、新罗、高句骊)为韩系。百济吞并马韩,伽耶源于弁韩,济州岛古称耽罗(耽牟罗、屯罗、涉罗、儋罗、剡罗)。新罗原为辰韩的斯芦国,其早期君主与倭国渡来人瓠公有关,瓠公因乘瓠渡海而得名。秦韩由从秦朝劳役中逃亡者建立,其言语与秦人相似。半岛日语可能包括伪高句骊语(pseudo-Koguryŏ language)、百济日语(Paekche Japonic language)、新罗日语(Silla Japonic language)、伽耶(任那)日语(Karak (Mimana) Japonic language)、耽罗(济州)日语(Tammura (Chejudo) Japonic)。

据《日本书纪》,由于对大陆资源的觊觎,仲哀执意征伐新罗,结果在熊袭征伐中失败,次年去世,神功皇后随后掌权。仲哀九年,神功皇后平定熊袭后统一列岛,随后在怀孕期间出兵朝鲜半岛,新罗不战而降,高句丽(《古事记》未记录)和百济也答应朝贡。神功五十二年,百济王为纪念济倭同盟,向神功皇后献七子镜、七枝刀(现存奈良石上神宫,为日本国宝,「泰■四年」铭文成谜)。据《日本书纪》所引《百济记》,神功六十九年,因新罗停止朝贡,倭国派沙至比跪(葛城袭津彦)讨伐,他却转而攻灭伽耶,伽耶国王逃至百济,其妹向倭国控诉。倭国随后派木罗斤资讨伐沙至比跪,夺回伽耶。

据《三国史记》,公元前 1 世纪至 5 世纪中期,倭人多次入侵朝鲜半岛,新罗、百济曾向倭国送人质。清光绪年间,吉林通化出土的《好太王碑》(414)记录了高句丽建国神话及 4 世纪末高句丽讨伐百济、倭国的战事,从高句丽视角印证了倭与「三韩」的冲突。2005 年,中国发现比光绪年间更古老的拓本,内容一致。2011 年发现南朝梁的《梁职贡图》记载「斯羅國…或屬韓或屬倭」,进一步印证了倭国与朝鲜半岛的战事。

全罗南道发现日本特有的「前方后圆坟」,旧新罗、百济、伽耶地区出土大量日本产翡翠勾玉,而旧高句丽地区少见。Pere Gelabert 团队(2022)在韩国金海市遗址(历史上属伽耶)发现 4-5 世纪人骨 DNA 中有绳文人血统,而现代朝鲜人中不存在此血统,表明伽耶存在与倭国有紧密关联的集团。

倭五王

5 世纪南朝宋《宋書》记载了五代倭王:贊、珍、濟、興、武。此后,《南齊書》《梁書》《南史》等史书也有相关记录。413 - 478年,倭五王向东晋、南朝宋朝贡,试图通过大陆王朝的承认来支配朝鲜半岛南部。但 451 年后,因宋朝与百济的外交关系,倭国未能取得宋对其支配权的承认。

通常五王被认为分别对应为:(禰:仁德;)贊:仁德(或履中;「贊」可能也表示仁德之名「大鷦鷯」 oo-sazaki 中的 saza);珍:反正;濟:允恭;興:安康;武:雄略。稻荷山古坟出土了一些铁剑上的铭文,就包含了「武」的名字:擭加多支鹵(*waka-takeru,若建/幼武)。据《记》《纪》,仁德在河内平野实施大规模治水工事(或参考尧舜禹治水传说),并向南朝宋、高句丽朝贡。履中时,弟住吉仲皇子夺位被其弟弟瑞齿别皇子(反正)诛杀。反正未立太子而死,允恭虽以病辞退,但最终即位,并在飞鸟甘坚丘实施盟神探汤以纠正氏族姓氏混乱。安康听信谗言诛杀叔父(仁德)的皇子大草香皇子,后被眉轮王暗杀。其弟大泊濑皇子(雄略)继位后,肃清眉轮王等皇族,诛杀根使主,镇压地方豪族,扩大帝权,积极推行养蚕、遣使吴地王朝等政策,应新罗请求出兵高句骊,割让任那久麻那利复兴百济。

《隋书・东夷・倭国》出现了对新倭王名字的记载(倭王姓阿每,字多利思比孤,號阿輩雞彌),以及「盟神探汤」的具体内容。《隋书・东夷・流求国》中亦有对「流求国」的记载,但可能并非琉球国。倭王「目多利思比孤」也见于《新唐书・东夷》,判明为用明之名,该史书出现了与《记》《纪》一致的天皇系谱。该史书还记载了白江口之战和倭国国号变更为日本之事,一般认为这也是大化改新的一部分。

半岛经营

朝鲜三国时期,倭国可能入侵过任那地区,该地区在弥生时代中期(前 4 - 前 3 世纪)出现大量与以往不同的弥生陶器,被认为与倭人入侵有关(可能在新罗征伐之后)。狭义的任那指金官国(位于今韩国庆尚南道金海市),广义的任那则以《三国志》中出现的狗邪韩国或弁辰狗邪国的继承政体金官国(又称驾洛国、金官加罗、任那加罗)为中心,涵盖弁韩、辰韩、马韩部分地区(包括今全罗南道)。任那是日本对此地区的称呼,通常被伽耶(伽倻、加耶、加罗)代替或并提,伽耶诸国被认为包含任那诸国。任那训读「mimana」的词源可能源自中世朝鲜语任那 *nimna。

钦明时,新罗崛起并兼并任那地区。倭国虽多次出兵新罗,但均无成效,其在朝鲜半岛南部的影响力日衰。《日本书纪》记载新罗曾用白旗欺骗敌军,而《三国史记》(554)也有类似记载。562 年,任那灭亡。敏达试图重振倭国在朝鲜的影响力,但未能成功。推古时,日本也曾进攻朝鲜半岛。

佛教传入日本列岛也在这个时期:钦明时,百济圣明王(受梁武帝册封持节都督百济诸军事绥东将军百济王)向日本传播(大乘)佛教。敏达因 585 年日本瘟疫蔓延而禁止佛教。推古时,佛教得到大力推广,倭国多次派遣使节团访问大陆学习先进制度,并进行了一系列改革,开启了飞鸟时代。

白江口之战

新罗最初与高句骊结盟对抗百济和倭国,后因高句骊南下,转与百济结盟对抗高句骊。夺取汉江流域后,新罗与唐朝结盟,共同对抗百济和高句骊。643 年,新罗因百济和高句骊的进攻向唐求援。645 年,唐太宗亲征高句骊未果,新罗反被百济夺十余城。唐太宗驾崩后,唐朝从高句丽撤军。655 年,新罗面临灭国危机,与唐达成协议联合进攻百济。660 年,唐将苏定方与新罗武烈王联合攻灭百济。

百济灭亡后,鬼室福信等死守周留城,为迎回百济王子扶余丰即位,遣使向倭国求援(百济复国运动)。661 年,齐明亲征,却至九州病逝,天智即位。唐高宗继续攻打高句骊,高句骊与鬼室福信联合抗唐。天智发兵护送百济王子回国即位。662 年,高句骊也向倭国乞师,倭军一度威胁新罗与唐军的联系通道。但百济王诛杀鬼室福信,军力日衰。663 年,唐-新罗联军与倭-百济联军在白江口(今锦江口)海战,倭军被歼灭,百济王逃亡高句骊,王子投降,倭军撤退。战后,倭国强化国土防御,迁都并制定律令。668 年,唐朝攻灭高句骊。

据《新唐书》、《三国史记》,670 年,倭国改称日本。8 世纪,日本出现用变体汉文写就的最古文献。

琉球小史

琉球群岛由四个部分构成:靠近九州的奄美群岛、处于中央的冲绳群岛、南部的先岛群岛(由宫古群岛和八重山群岛组成)。岛上最早的人类包括前 3 万年左右的山下洞人和约 1.6 万年左右的港川人。前 5.3千年,鬼界海底火山喷发摧毁了南九州的绳文文化。古时记载的九州以南岛名有:掖久(屋久)、多禰(種子)、吐火羅(吐噶喇)、奄美、度感(徳之島?)、阿児奈波(沖縄)、球美(久米)、信覚(石垣)。

奄美:古也称海見、雨見、阿麻弥、菴美、㭺美,得名于琉球始祖阿麻弥久(amamiku, amamikiyo)的降临地。德之岛的 Amangusuku 遗迹表明,该地区早在前 3 万年左右就已存在人类活动。约前 4 千年,受九州影响,当地出现宇宿下层式土器。弥生时代,贝文化兴起,据《日本書紀》,当时与倭国有贝道贸易往来。奈良时期,因倭与新罗交恶,遣唐使曾经由奄美大岛横渡东海抵达长江。894 年遣唐使、926 年遣渤海使废止后,日本与周边国家交流中断。10 世纪,日宋贸易兴起,九州却多次遭受新罗、南蛮(奄美)入侵。998 年,大宰府发动南蛮追捕,抵达喜界岛。11 世纪,大宰府成为日本与宋朝、高丽、南岛贸易的重要节点,喜界岛则是南岛贸易的中转地。喜界岛古称貴駕島、貴海島,南部先山遗迹出土了约公元前 4 千年的绳文时代条痕文陶器。传说,源平壇浦之战(1185)中,平氏败军流落至奄美,留下行盛神社(龙乡町户口)、有盛神社(名濑市浦上)、大屯神社(濑户内町诸钝)等遗迹。13 世纪,奄美开始向琉球进贡。14 世纪,琉球舜天王的后裔被传为奄美大王(奄美大主、奄美大守)。当时,大岛南部的冲永良部、与论岛处于北山势力范围,语言上接近冲绳北部方言(以致于存在「冲永良部与论冲绳北部方言」的分类),但与冲绳语仍有词汇差异。1429 年,尚巴志统一冲绳后入侵奄美,1447 年占领奄美大岛,1466 年占领喜界岛。

冲绳:传说阿麻弥久将稻作等文化传播至久高岛,随后扩展至玉城、本岛各地,并最终在浜比嘉岛留下墓葬,久高岛因此被视为冲绳的发祥地。传说 1156年,源为朝因保元、平治之乱战败流落至今归仁,其子成为浦添按司。1187 年,琉球国舜天王朝建立,第三代义本禅让英祖,其在位期间击退元军入侵。第四代时期,琉球分裂为中山、北山(山北)、南山(山南),进入「三山时代」,分别由中山王玉城、北山王今归仁按司和南山王大里按司割据,时值 12 世纪,冲绳处于按司与御城的时代。玉城的后继让位于察度,与明朝结好,期间明朝派遣人员至久米村,即久米三十六姓(三十六为虚数)。1383 年,三山被明朝正式命名为「琉球」。1389 年,琉球国向高丽朝贡,高丽大藏经和陶瓷技术传入。1405 年,佐敷按司巴志占领中山,结束察度王朝。1416 年,巴志联合各地按司攻灭北山,1422 年接受明朝册封,受赐尚氏,1429 年收服南山,完成三山统一。此后,琉球开始侵略奄美群岛。1467 年,尚圆王发动金丸政变,开启第二尚氏王朝。期间,琉球镇压了八重山的远弥计赤蜂之乱(1500)和与那国的鬼虎之乱(1522),完成先岛诸岛的统一,并于 1537 年再次攻取奄美。这一时期,得益于明朝的朝贡贸易和海禁政策,琉球成为连接明朝与东南亚各国的重要贸易中介,进入「大交易时代」。然而,随着明朝国力衰退、海禁政策放宽以及西欧列强对东南亚的殖民扩张,球琉的贸易地位逐渐削弱,1570 年退出与东南亚的贸易。琉球的北向扩张得益于日本本土的战乱。随着日本战国时代结束,琉球国为配合丰臣秀吉入侵朝鲜也提供了物资支持。战争失败后,明朝中断与日本的贸易。德川家康为恢复与明朝的间接贸易,支持萨摩藩扩张势力,进一步控制琉球。1609 年,萨摩藩于入侵琉球国,尚宁王被俘至萨摩和江户谢罪,琉球进入双重藩属状态。1840 年第一次鸦片战争期间,西方列强也要求琉球开国。1853年,佩里黑船来航。1871年,日本明治维新后,本土废藩置县,琉球被划归鹿儿岛县管辖(第一次琉球处分)。1872 年,琉球藩设立琉球藩,1879 年,冲绳县设立(第二次琉球处分)。二战期间,冲绳发生了惨烈的冲绳战役。战后,冲绳被美国占领。1972 年,根据《关于冲绳群岛及大东群岛协定》,美国把冲绳「归还」日本,至今琉球群岛主权未定。

南琉球(先岛):绳文和弥生文化的遗迹未能在南琉球发现,但八重山群岛的波照间下田原城迹的陶器,说明约前 26 世纪时,曾有南岛语人群定居,但该南岛语聚落并未长久存在,直到 11 - 12 世纪左右,才出现新的文化。14 世纪末,宫古的与那霸势头丰见亲真佐久在豪族斗争中向中山国及八重山称臣,以中山国为靠山统治八重山。1500 年,远弥计赤蜂之乱爆发,宫古的仲宗根丰见亲与琉球国联军镇压叛乱,八重山正式纳入琉球国版图。此后,处于女首长 San'ai Isoba Abu 的统治下的与那国岛也被纳入琉球国版图。

大东群岛:于 1500 年代中期被发现,最初称 Ufuagari(即「大东」)或大东方岛屿,明治时被由冲绳、八丈移民(玉置商会)开发。

附记:《中山世谱・琉球舆地名号会纪》(1701)

三府、五州、三十五郡。【俗叫府州曰方,又叫郡曰間切。】

【中頭】中山府:五州、【首里三平等、那霸、泊。】十一郡。【西原、浦添、宜野灣、北谷、讀谷山、越來、美里、中城、勝連、與那城、具志川是也。原有八郡,康熙年間分爲十一郡。】

【島尻】南山府:十五郡。【真和志、南風原、東風平、大里、佐敷、知念、玉城、摩文仁、具志頭、喜屋武、真壁、高嶺、兼城、小祿、豐見城是也。原有十四郡,康熙年間分爲十五郡。】

【國頭】北山府:九郡。【恩納、金武、久志、名護、羽地、本部、今歸仁、大宜味、國頭是也。原有五郡,康熙年間分爲九郡。】

三十六島:庇郎喇【俗叫平良】、姑李麻【俗叫來間】、烏噶彌【俗叫大神】、伊奇麻【俗叫池間】、面那【俗叫水納】、伊良保【俗叫惠良部】、達喇麻【俗叫多良間】。以上七島,總稱之曰宮古島,又曰麻姑山。伊世佳奇【俗叫石垣】、姑彌【俗叫古見】、烏巴麻【俗叫小濱】、阿喇斯姑【俗叫新城】、達奇度奴【俗叫武富】、巴梯呂麻【俗叫波照間】、姑呂世麻【俗叫黑島】、巴度麻【俗叫鳩間】、由那姑尼【俗叫與那國】。以上九島,總稱之曰八重山,又曰大平山。姑達佳【俗叫久高】、津奇奴【俗叫津堅】、巴麻【俗叫濱比嘉】、伊奇【俗叫伊計】、姑米【俗叫久米】、東馬齒山【俗叫前慶良間】、西馬齒【俗叫西慶良間】、度那奇【俗叫渡名喜】、阿姑尼【俗叫栗國】、椅世麻【一曰椅山,俗叫伊江】、葉壁【俗叫伊平屋】、硫磺島【俗叫鳥島】、度姑【俗叫德島】、由論【俗叫與論】、永良部【俗同】、由呂【俗叫與呂】、烏奇奴【俗叫沖野】、佳奇呂麻【俗叫垣路間】、烏世麻【俗叫大島】、奇界【俗叫鬼界】。

凣管轄之島,星羅碁布,環國如藩,皆隔海之地也。衣服容貌,自古至今,總受中山一統之制,而與他國不類。自明以來,中華人所稱琉球三山六六島者,即是也。

分期

日琉语时代分期

日琉祖语(PJR, Proto Japonic / Proto Japanese-Ryūkyūan)

├本土主流日语:内轮日语 / 表日本祖语(POJ, Proto Nairin Japanese / Proto Outer Japanese / Proto Omote Japanese)

│├上代日语(OJ, Old Japanese, 8 世纪,飞鸟、奈良时代)

│├中古日语(早期中古日语)(EMJ, Middle Japanese,

9-12 世纪,平安时代)

│├中世日语(晚期中古日语)(LMJ, Late Middle Japanese, 12-16 世纪,镰仓、室町、安土桃山时代)

│└近世至现代日语(MdJ, Modern Japanese, 17 世纪起,江户时代及以后)

└琉球:琉球祖语(PR, Proto Ryukyuan)

├古琉球语(OR, Old Ryukyuan, 16 - 17 世纪的中南冲绳方言)

├中古琉球语(MR,

Old Ryukyuan, 18 - 19 世纪的中南冲绳方言)

└现代琉球语(R, Comtemporary Ryukyuan, 现代)

本表并非日琉语方言分类树。日语语音史通常分为上代、中古、中世、近世、现代五个阶段。所谓「日语」特指本土主流日语,即基于日本政府及其继承政府所在地方言的语言,现代日语特指标准语。出于方便,本体系将近世和现代合并处理。

日本历史时代分期

旧石器时代(- 前 1.4 万年)

绳文时代(前 1.4 万年 - 前5-前3世纪 )

弥生时代(前5-前3世纪 - 3 世纪中叶)| 部落国家、倭奴国、倭国大乱、邪马壹国、汉字传入。

古坟时代(3 世纪中叶 - 7 世纪)| 古坟、政权兴起、倭国、新罗征伐、倭五王、部民制、佛教公传。

飞鸟时代(592 年 - 710 年)| 大化改新、律令制度、遣隋唐使、白江口之战、壬申之乱、大宝律令、改号日本。

奈良时代(710

年 - 794 年)| 盛世、班田制。

平安时代(794 年 - 1185 年)| 停止派遣遣唐使、国风文化、假名、和汉混淆文出现。

└平氏政权(1167 年 - 1185 年)| 摄关政治、院政期(1086 - 1192)、武家、庄园、源平合战。

镰仓时代(1185 年 - 1333 年)

建武新政(1333 年 - 1336 年)| 武士道、得宗专制、元朝征日、元弘之乱。

室町时代(1336 年 - 1573

年)

├南北朝时代(1336 年 - 1392 年)| 倭寇。

└战国时代(1467 年(或 1493 年)- 1590 年)| 遣明使、应仁之乱、下克上、基督教传入。

安土桃山时代(1573 年 - 1603 年)| 西洋文化、本能寺之变、丰臣秀吉统一日本、万历朝鲜战争、关原之战。

江户时代(1603 年 - 1868 年)| 德川幕府、藩领、入侵琉球、大坂之阵、岛原之乱。

├锁国(1639 年 - 1854

年)| 元禄文化、经济改革、藩政改革、开拓虾夷、黑船来航、炮击鹿儿岛。

└幕末(1854 年 - 1868 年)| 戊辰战争、大政奉还、明治维新。

明治(1868 年 - 1912 年)| 现代化、西南战争、蚕食琉球、侵略台湾、江华岛事件、中日甲午战争、八国联军、三国干涉、日俄战争、日韩合并。

大正(1912 年 - 1926 年)| 政党、一战、青岛战役、西伯利亚干涉、米骚动、经济危机。

昭和(1926 年 - 1989

年)| 九一八事变、伪满、二二六事件、卢沟桥事变、侵华战争、二战、南京大屠杀、太平洋战争、冲绳战、广岛・长崎核爆、波茨坦宣言。

└同盟国军事占领期(1945 年 - 1952 年)| 东京审判、旧金山和约、中日建交。

平成(1989 年 - 2019 年)| 东日本大震灾、福岛核泄漏。

令和(2019 年 - )

琉球历史时代分期

北琉球贝冢时代(前 4400 左右 - 11-12 世纪)| 与倭国存在贝道交易。

南琉球先岛先史时代(前 1000 左右 - 11-12 世纪 )

御城时代(按司时代)(11-12 世纪 - 15 世纪中叶)| 御城、按司出现。

英祖王朝(13 世纪 - 14 世纪)| 元朝二征琉球。

三山时代(14 世纪 - 1429)| 三山并立、向明称臣、巴志统一三山。

第一尚氏王朝(1429 -

1469)| 明赐尚氏、尚德王征服奇界(喜界)、马齿山(庆良间)、古米(久米)等。

第二尚氏王朝(1469 - 1871)| 琉球王室内乱、尚真王平定八重山远弥计赤蜂之乱、尚真王平定与那国鬼虎之乱、尚清王攻奄美、倭寇、日本入侵琉球、黑船来航。

日治琉球藩(1871 - 1879)| 第一次琉球处分(废国设藩)。

日治冲绳县(1879 - 1945)| 第二次琉球处分(废藩设县)、冲绳战。

美治冲绳(1945 - 1972 )|

被美国占领。

冲绳县(1972 - )| 被日本占领。

文字

汉字与国字

日语最初无文字。前 1 世纪,汉字传入倭国。5 世纪起,汉字经朝鲜半岛的百济传入日本并用于书写。6 - 7 世纪,随着汉文化和佛教的传入(传入朝鲜半岛是 4 世纪),汉字在日本广泛使用,751 年出现了最早的汉诗集《怀风藻》。现代日语采用中国历史上的俗字,创造了类似简化字的新字体。

日本自造的汉字称为「国字」,如:榊(sakaki)、辻(tsuzi)、凩(kogarasi)、腺(sen)等。朝鲜和越南也有类似的国字。

假名

《万叶集》中出现了用汉字表示固有词的「万叶假名」,分为音假名(一字一音)和训假名(表示训读词或其部分音节),分别对应汉字的音读和训读。《万叶集》中还存在像字谜一样的义训(也称戏书)。这种假名也称「真名」,既是表音文字,又是表意文字。

奈良时代后期,汉字简化促使平安时代假名的出现。这种简化音读字的行为最初见于朝鲜(口诀)。假名是表音文字,包括平假名(意为「普通的假名」,源于万叶假名的草书)和片假名(意为「部分的假名」,源于万叶假名部件的楷书)。中古时,片假名用于有限空间的标注,以及后期的和汉混淆文、汉文训读,平假名则用于文学和书法。假名的出现使日语语音得以直接表达,10 - 11 世纪出现了大量平假名文献,而训读汉字文献较少。当时女性不被允许学习古典汉语,因此平假名散文多出自女性,因此假名也被称为「女手」。例如,纪贯之的《土佐日记》(935)就是以女性口吻写就。不过,男女均可用平假名赋诗。万叶假名在中古时仍可用于表示音读,与平假名和片假名共存。假名形态并非一次性确定,而是逐渐演变,不同时代的同音字可用不同假名表示,这种假名称为「变体假名」。现行标准假名基于 10 世纪的「小学校令」。

上代,清音和浊音通常用不同的万叶假名表示,但也有混用情况。中古时,假名出现后未区分清浊音,导致混用,直到训点产生。中古时已出现音便,部分浊音源于连浊和拨音便的同化。

非独立音节(促音、拨音等)中,只有拨音有了独立假名。促音和拨音最初无假名表示,写法是直接省略。后来,ム被用来表示促音(词中)和拨音(词尾)。现行的促音表记(小字っ)直到 1946 年才出现。拨音ん被认为来自万叶假名的「无」(或ム),11 世纪出现对应的片假名ン,其左上角一点可能是表示浊音的「随韵点」。双元音序列中的第二元音 /-i, -u/ 和鼻元音 /-ĩ, -ũ/ 也用于汉字借词,通常不分鼻化,均用イ和ウ分别表示,但某些文献中带有随韵点,可能表示鼻化音。中古时期引入的拗音多来自汉语(部分来自梵语)。初期,拗音不使用独立假名,而是写成假名序列(CiyV

= CyV; CuwV = CwV; CuwiyV = CwyV)。半元音的小假名直到 1946 年才出现。

明治时代起,日语引入大量西方词汇,不在五十音图的发音用假名大字 + 小字表示,如 [f](ファ行)、[ti](ティ)、[ɕ](シァ行)、[ʑ ~ dʑ](ジャ行)、[ts](ツァ行)、[dz](ヅァ行)、[v](ヴァ行)、[w](ウァ行)等。部分表记在现代已废弃,部分也用于方言。

由于ハ行转呼和 w 音衰弱等音变,假名书写出现混同。基于词源的假名表记被称为「历史假名遣」「古典假名遣」,最初由藤原定家提出(《下官集》(? 1241)《僻案抄》(1226)),在一定程度上区分了 p, w, Ø,但也存在因不明词源导致的混用现象,后经行阿《假名文字遣》(1363 以后)和契冲《和字正滥钞》(1695)发展。现代初期,标准语中出现四个假名(ヂ・ヅ・ジ・ズ)混同。1946 年,内阁颁布了统一音变表记,忽略词源的「现代假名遣」。例如,o

的长音大多写成おう,词中お也用于表记音变后的ほ/を;混同后的 zi、zu 分别用じ、ず表示;保留原有写法的语法词,如话题 =wa(は)、向格 =e(ヘ)、宾格 =o(を)等。

字母表

平安时代早期,日语已经出现了用于记录假名的字母表,包括《あめつちの詞》《大為爾歌》和《いろは歌》。这些字母表不区分清浊音和甲乙音,但区分了 /p/ 和 /w/ 音。《いろは歌》在平安晚期逐渐流行,成为家喻户晓的记忆和练习假名的方法,奠定了 47 音体系和当时的字母排列顺序,并一直沿用到明治中期才被五十音图取代。「いろは」(伊呂波)也由此衍生出了「入门」的含义。

- 《あめつちの詞》(967 源順《源順集》):あめ(天)、つち(地)、ほし(星)、そら(空)、やま(山)、かは(河)、みね(峰)、たに(谷)、くも(雲)、きり(霧)、むろ(室)、こけ(苔)、ひと(人)、いぬ(犬)、うへ(上)、すゑ(末)、ゆわ(硫黄)、さる(猿)、おふせよ(生ふせよ)、えのえを(榎の枝を)、なれゐて(馴れ居て)。

- 《大為爾歌》(970 源為憲《口遊》):大為爾伊天(田居に出で)、奈徒武和礼遠曾(菜摘むわれをぞ)支美女須土(君召すと)、安佐利於比由久(あさり追ひゆく)也末之呂乃(山城の)、宇知恵倍留古良(うち酔へる児ら)、毛波保世与(藻は干せよ)、衣不禰加計奴(え船繋けぬ)。

- 《いろは歌》(1079 《金光明最勝王経音義》):色(いろ)はにほへど散(ち)りぬるを、我(わ)が世(よ)誰(たれ)ぞ常(つね)ならむ、有為(うゐ)の奥山(おくやま)今日(けふ)越(こ)えて、浅(あさ)き夢(ゆめ)見(み)じ酔(ゑ)ひもせず。

最早的片假名音图见于 1000 年左右的《孔雀经音义》,而最早的完整音图则出现在 1093 年明觉的《反音作法》中。「反音」源自中国古代的「反切」法,音图按纵列辅音和横列元音排序,以假名表示辅音与元音的结合,其排列顺序受到悉昙学的影响(中古汉语声母排列也源于此)。明治时代,五十音图出现。1891 年,大槻文彦的《言海》是最早采用五十音图排列的辞典。

三大音图的顺序:

- 《孔雀经音义》:元音顺序 i o a e u;辅音顺序 k s t y m p w r

- 《反音作法》:元音顺序 a i u e o;辅音顺序 k y s t n r p m w

- 五十音图:元音顺序 a i u e o;辅音顺序 k s t n p m y r w

参考:

- 悉昙音图的顺序:a ā i ī u ū e ai o au aṃ aḥ k kh g gh c ch j jh ṭ ṭh ḍ ḍh t th d dh ñ ṇ n p ph b bh m y r l v

- 中古汉语的声母排列顺序:帮滂並明 端透定泥来 知彻澄娘 精清从心邪 照穿床审禅日 见溪群疑 影喻晓匣(p, m, t, n, l, s, k, 0, y, w)

表格 | 现代五十音图和汉语借字

附点

附点(训点)不仅可以更精确表示读音(包括音调和清浊),还能标识语序。8 世纪晚期出现了主要用于万叶假名的训点,包括标点符号和标识语序的符号(返点)。平安时代起,训点逐渐多样化,分为两大类:假名文字和乎古止点(ヲコト点,也称弖爾波点)。假名文字是用万叶假名或假名标注在汉字旁,标明字音,与片假名的发明密切相关。乎古止点标注在汉字旁,表示语法词(最常用如宾格を、名词化こと),常用符号包括假名、线、点、圈、勾、三角形、氵(浊)等图案。

11 世纪,日语假名开始使用浊点,但中古时期清浊音的区分仅限于专门的训点文献和辞典,普通书写中仍未区分清浊。中世时,用线标记浊音逐渐主流,直到现代,浊点才被广泛使用。现代浊点的形态来源于汉语的声点和梵语的随韵点(Anusvāra),两者均以一点表示。

声点源自古代中国,经百济传入日本,最初用于标记汉文训读中的汉字音调,后来也用于标记固有词的音调。如《类聚名义抄》(1081)中,声点的位置表示音调,单点表示清音,双点表示浊音。在不标记音调的情况下,梵语的随韵点也被用于标记假名、万叶假名和汉字,最初写在文字旁边或下方,后来逐渐移到右上角(即现代浊点的位置)。

梵语被认为由高僧空海于 806 年从中国带回日本,随韵点最初用于表示辅音的鼻化性质(-ṃ)。中古时,随韵点也被用来表示浊音。某些文献中,イ和ウ带有随韵点,可能表示鼻化的 -ĩ, -ũ。近代文献中,表示汉语 -ŋ 的鼻化的 -ĩ, -ũ,也被写作ヤ行的イ(𠄌)和ワ行的ウ(于)。

《观智院本类聚名义抄》通过在ウ的右上角添加「レ」表示吴音的鼻化 -ũ,与 -u 区别。「レ」也能表示吴音的 -n 尾。

由于ハ行转呼,中世日语中的 /p/ 音位在主流方言中几乎消失,仅在部分词汇、方言和外语借词中保留。中世晚期,葡萄牙传教士发明了半浊点来表示 [p],即在ハ行假名右上角加一个小圈,最早见于《落叶集》(1598)。

文体

从汉字的使用区分。日语中汉字的用法参照自同是汉字文化圈的朝鲜语:

- 纯汉字:汉文(纯汉文、正格汉文)、汉诗、变体汉文(和化汉文)

变体汉文是用汉语写日语的形式,与汉文在语序和词汇用法上不同,使用万叶假名表记固有词,也称记录体。汉文中出现的日语习惯也称「和习」(wasyuu,也写作和臭、倭臭)。 - 汉字和假名:吏读(实词和语法词都用音读汉字表示,用于转写汉文)、口诀(语法词用新符号表示)、朝汉混淆文(语法词用谚文表示) → 假名文(一律用假名表示)、和汉混淆文(语法词用假名表示)

和汉混淆文(假名汉字混淆文)在平安时代中期出现,中世时取代假名文,成为古典日语的书写规范。 - 汉字区分训读和音功能:乡札(实词为训读汉字,语法词用音读汉字表示) → 宣命

镰仓时代,尊敬助动词从「侍」变成「候」,以「候」结尾的句子构成的文章称「候文」。是现代敬体的前身。

用拉丁字母写就的文体称作拉丁文。16 世纪出现用拉丁字母(罗马字)记录日语的文献,最早成体系的是《日葡辞书》的表记法,在 o 上添加附加符号区分开合性质。近代常用的体系有 1867 年「平文/黑本式(Hepburn)」、1885 年「日本式(严式)」、1937 年「训令式(宽式)」。日本式和训令式基于音韵学设计,区别在于后者适用于现代假名遣,黑本式则是以英语发音为依据。本体系采用的平文式是更为简洁的变体平文式,特点在于兼顾严式的统一性与平文式的创新性,如

[tɕ] 直接用 c 表示,其余拗音保留中间 -y-。JLVDB 默认使用严式查询。

表格 | 常用罗马字表记体系对照

从文学体裁区分。

上代的体裁有:诗歌、方志、散文。如:57《漢委奴國王印》、280 以后 陳夀《魏志》、5-7c 鉄剣-鉄刀銘文、648《晉書》、487《宋書》、510 - 526《南齊書》、629《梁書》、636《隋書》、751《懐風藻》、712 稗田阿礼、太安万侶《古事記》、约 715《播磨風土記》、714 - 718《常陸風土記》、720 舎人親王《日本書紀》、733《出雲風土記》、730s《豊後風土記》、730s《肥前風土記》、753 后《仏足石の歌》、759 后 大伴家持《万葉集》、697 - 791 宣命、772 藤原浜成《歌経標式》、807 斎部広成《古語拾遺》、927 延喜式祝詞。

中古的体裁有:诗歌、散文(物语、日记、小说、随笔、说话)、训点资料、音义、辞典、悉昙学研究。如:

约 830《金光明最勝王経》、834 前《東大寺諷誦文》、约 842 円仁《在唐記》、898 - 901 昌住《新撰字鏡》、914 紀貫之 等《古今和歌集》、10c 早期《伊勢物語》、约 934 源順《和名類聚抄》、935 紀貫之《土佐日記》、10c 中期《竹取物語》、10c 后半叶 藤原道綱母《蜻蛉日記》、970s 源順?《宇津保物語》、10c

后期《落窪物語》、984 源為憲《三宝絵詞》、约 1000 智顗説、灌頂記《法華文句》、约 1000 清少納言《枕草子》、1001 - 1010 紫式部《源氏物語》、约1055《堤中納言物語》、1059 - 1060 菅原孝標女《更級日記》、约1079《金光明最勝王経音義》、1086 - 1123《大鏡》、1093 明覚《反音作法》、1081《類聚名義抄》、约 1099 - 1116 慧立、彦悰《大慈恩寺三蔵法師伝》、约 1120《今昔物語集》、1101

明覚《悉曇要訣》、1144 - 1181 橘忠兼《色葉字類抄/伊呂波字類抄》、 ?12c 后期《古本説話集》、约 1180《悉曇口伝》。

中世的体裁有:物语、抄物、传教士文件(物语、文法、辞书)。如:1212 鴨長明《方丈記》、1190 - 1242《宇治拾遺物語》、约 1220《三教指帰注》、1220 慈円《愚管抄》、13c 早期《平治物語》、13c 早期《保元物語》、13c 早期《平家物語》、1252《十訓抄》、1283 無住《沙石集》、13c 后半叶 阿仏尼《十六夜日記》、14c 早期《源平盛衰記》、约 1330 吉田兼好《徒然草》、约 1339 - 1343 北畠親房《神皇正統記》、14c 中期《曾我物語》、约 1370 二条良基?《増鏡》、约 1372《太平記》、15c 中期《節用集》、1475 前《論語抄》、1477《周易抄》、1480 桃源瑞仙《史記抄》、1492《弘治五年朝鮮板伊路波》、1516《孟子抄》、1534 清原宣賢、林宗二《蒙求抄》、1531 - 1623《唄双紙(おもろそうし)》(体现 12 世纪到 17 世纪早期的古琉球语,假名记录和语音并不完全一致)、1534 蘇軾、笑雲清三編《四河入海》、1593 不干ハビアン訳《天草本平家物語》、1593《伊曾保物語(伊蘇保物語)》、1595 Ambrogio Calepino《羅葡日対訳辞書》(Dictionarium Latino-Lusitanicum ac Japonicum)、1598 日本イエズス会編《落葉集》、1603 - 1604 《日葡辞書》(Vocabulario da lingoa de Iapam)、1604 - 1608 João Rodrigues《日本大文典》(Arte da lingoa de Iapam)、1620 João Rodrigues《日本小文典》(Arte breve da lingoa Iapoa)、1632 Diego Collado, Ars grammaticae iaponicae linguae、1632 Diego Collado, Dictionarium sive thesauri lingure Iaponicre compendium、1711 越来王子朝奇等《混効験集》。

近世的体裁有:新文化艺术(浮世绘、净琉璃、歌舞伎、文乐、落语、俳谐)、大众文学(洒落本、滑稽本、人情本、草双纸)、狂言、能剧、字母文献。如:1789 古川古松軒《東遊雑記》、1792 Carl Peter Thunberg, Observationes in Linguam Japonicam、1824 Phillipp Franz Balthasar von Siebold, Epitome linguae japonicae。

汉文训读

汉文训读文是将汉语文言文用日语文语语法翻译的文体,通过「训点」可转换为和汉混淆文。汉文训读在 6-7 世纪的汉字文化圈:日本、朝鲜半岛、越南、新疆高昌等地广泛存在,奠定了汉字的训读系统。「训」即训诂,指用当地语言的固有词解释汉字,导致汉字用法与原意产生偏差,形成「音读」和「训读」两种读音。同一训读可根据含义使用不同汉字。汉文训读对日语语法造成了深远的影响:

- 汉语词的复合方式,如 N1 + N2, V1 + V2, 重叠等。

- 汉语语法词的用法被挪用,赋予原有词新含义。如「而」(=ni)、「未」(imada)、「者」(主题 =wa、条件 =aba、已然 =e ba 等)。

- 一些上代语法的遗留,如「ク语法」(用名词化 =aku 表示间接引语或结论,如 OJ ip=aku(曰),中古被 EMJ =yaũ 代替;后扩展为原因、托辞、考量、过去等)、「ミ语法」和被动形式 =ayu(如 ip=ay=uru(所谓))。

- 因把汉字读成训读而产生的新词的推广。

汉文训读的用词特征:

- 使用一些不见于和文训读的动词名词形。

- 创造新的复合词形,对应古汉语中的「词类活用」,最常见的是通过复合使名词转换为动词。

- サ变复合动词的使用。形容词词干 + mi + su 是汉文训读独有的。

- 名词的后接 -Anap- 动词化。

- 形容词推量 =kemu 的使用。虽然常用 =karamu,但是 =kemu 常用于部分词汇中,唯一传承至今的是 bekemu,见于固定搭配 ani / idukunzo ... bekemu ya 中。

- 形容词 kari 活用的使用。大量使用否定形 =kare 对应汉语中的「無、莫、勿」。

- 名词的后接 -dukara 副词化。

- 创造置于句首的发语词,如对应汉语「豈」的 ani,「蓋」的 kedasi。

- =kesi 形容词被改写为 =ka nari 形容动词。

中古的其他汉文训读(左)与和文训读(右)差异举隅:名词化 =aku;被动(所) =(r)ayu | =aru;主格 =i;比况(如) =gotosi | =yaũnari;让步 =domo | =do;否定(不、未) =zaru, =zare, =zusite | =nu, =ne, =de(, =nite);系动词 tari | nari;使动、尊敬(令) | =(sa)simu, =sasimu | =((s)a)su;存在(尊敬)(在、坐)

imasu, masimasu | owasu。

汉文训读与和文训读的混合催生了新的文体:和汉混淆文。

表格 | 和汉混合语法

方言

日琉语的概况

日琉语是黏着语、主题优先语言,采用主宾谓(SOV)语序,句子结构为主语-谓语(S-P)或主题-述语(T-P),在 T-P 结构中,非谓语部分(如主语、宾语等)可省略。基本构词结构是右核心结构,但来自汉语的动宾短词则是左核心结构,另外也使用双核心结构和无核心结构。除了濒临灭绝的 Ainu 语外,日本列岛上的本土语言均属日琉语。最初,日琉语移民的方言多样性较低,但自然屏障(如中部山岳)逐渐形成了方言边界,某些方言边界可能与农业传播有关。现代日语方言的划分基本继承了藩领划分,方言之间在音韵、音调、语法和词汇上存在差异。现代琉球诸语已为濒危语言,使用者多为老年人,年轻一代多使用标准语或各种当地风格的日语标准语。

方言区分论

20 世纪初,为建立标准语,1904 年成立的国语调查委员会对日本各地语音和语法进行了调查。战后,研究重心转向方言地理学:1957 - 1964 年,调查集中在词汇方面,成果汇编为《日本言语地图》;1979 - 1982 年,调查聚焦语法,成果汇编为《方言文法全国地图》。自 1930 年代以来,日琉语研究大量涌现。

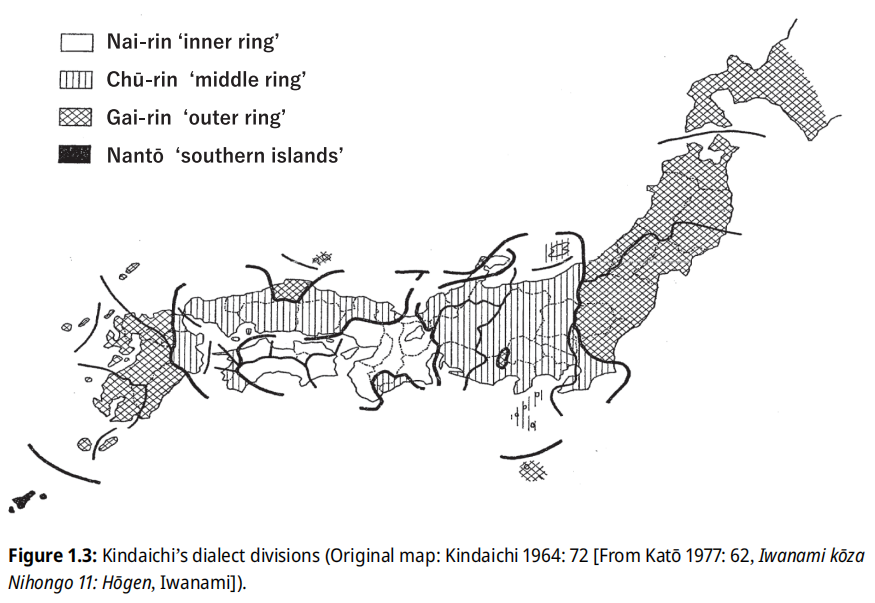

1927 年,东条操发表了日语方言划分的初步尝试。他基于区域划分而非比较原则,认为共时相邻的方言在谱系上必然相关,提出「方言区分论」,成为日本传统语言学的主流学派。他将日本方言归纳为方言区,从大区域中划分出小区域分支,类似于比较语言学中描述历史关系的家族树。因本土方言和琉球语之间,吐噶喇群岛和奄美群岛之间存在明显分歧,他将琉球语视为日语的下位方言,并将本土方言分为九州和本州两大分支。九州方言分为东部的丰日方言、西部的肥筑方言(以此为代表)和南部的萨隅(鹿儿岛)方言;本州方言分为西、中、东三大支,其中西支包括云伯(出云)、土佐(高知)、濑户内海、近畿(关西;以此为代表)方言;中支包括北陆、东海东山方言;东支包括关东(以此为代表)、东北方言。琉球方言分为萨南、冲绳、先岛方言。

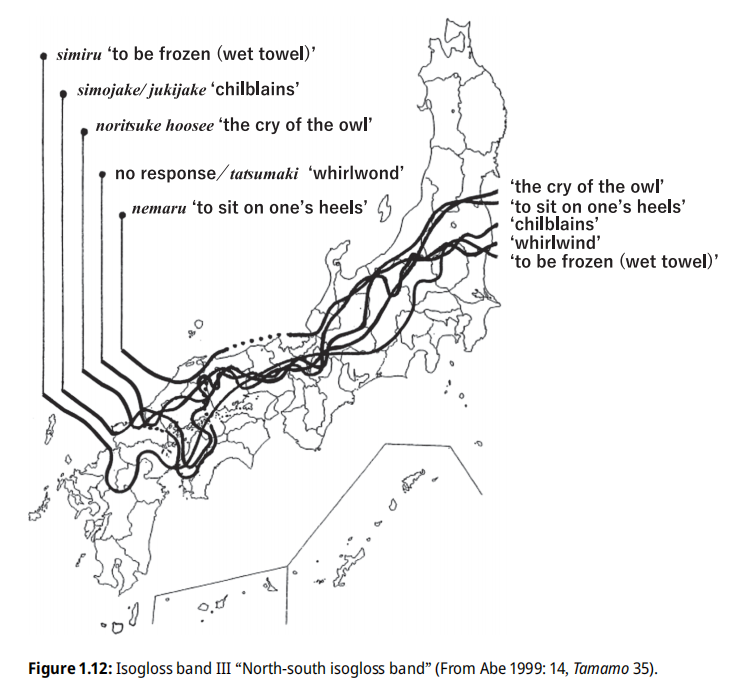

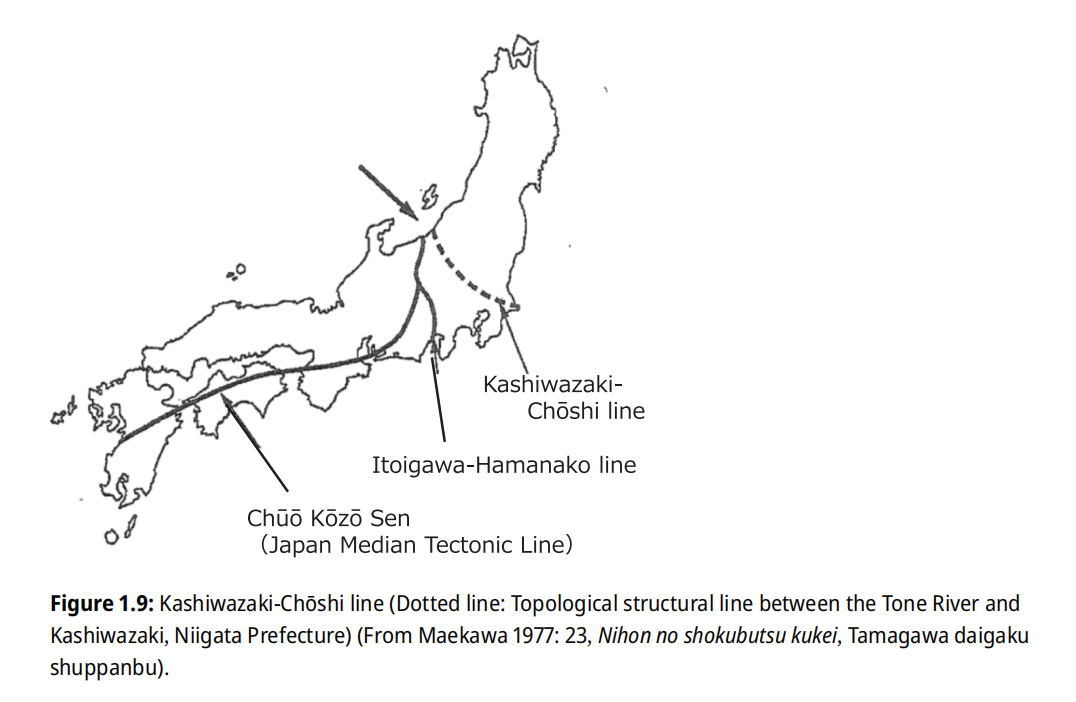

后来,东条多次修正划分,尤其是中央本州方言,将其分为东、西两部分,以同言线束隔开。这些同言线集中在飞驒和木曾山脉(合称日本阿尔卑斯山),并向南延伸至新潟县丝鱼川市附近(丝鱼川-浜名湖线)。这些同言线呈扇状展开到达南部沿海平原,形成了一个「介于两者」的中部方言群,其特征为东西部特征的混合。

1930年,服部四郎发现,东京式与京阪式方言的音调分界线远比中部语法同言线更偏西。他强调音调线的重要性,因为音调区别对每个单词几乎都是独特的,且更难模仿。尽管京阪式因文化声望被中央本州采用,但其音调特征可能源于东京式。京阪式与东京式的差异源于词中音调位置的移动,存在两种主要学说:一种认为京阪式是较古老的,/H/ 调右移产生东京式(金田一的标准理论);另一种认为东京式是较古老的,/H/ 调左移产生京阪式(Ramsey

理论)。服部的主张影响了东条,后者将所有音调同言线以东的方言归为东日本方言,因其不采用京阪式。

方言周圈论

著名民族学家柳田国男提出「方言周圈论」,认为文化从中心向乡村传播,使简单文化复杂化。新事物虽取代旧事物,但旧事物常在偏远地区保留。例如,他在《蜗牛考》(1927)中指出,「蜗牛」一词在远离京都的东北北部和九州西部仍用「namekuzi」表示,但在京都已成死语(其他地区由古到新:东北、九州 tsu{m,b}uri;关东、四国 katatsumuri;中部等地 maimai;近畿 dedemusi)。这种词汇分布呈现同心圆状,反映了文化中心对周边的辐射作用。该理论受他在编制法国方言地图集的工作中启发,后者展示了法语方言变体的分布,其形成受社会和地理因素共同影响。

金田一春彦(1955, 1964)提出基于音系的方言划分理论,认为音系比词汇更能反映方言分区,因为词汇易在方言间传播。他将方言分为内轮(近畿)、中轮和外轮(东北、九州、出云等),并提出「逆周圈论」,认为方言的创新往往发生在偏远地带,而非中心。与柳田不同,金田一认为中心地带更可能保留古老特征,而方言岛是创新的产物。他主张方言周圈论适用于词汇,而方言区分论适用于语法和音韵,但实际上,方言周圈论也适用于语法和音韵,但其单一的文化中心辐射论也否定了地域方言的分裂性存在。

不同方言中相同词汇可能有不同的含义,这种差异可能由传播失真或方言自身发展导致。例如,「冻疮」一词在日本海侧为「雪焼」(yukiyake),太平洋侧为「霜焼」(simoyake),反映了气候差异对词汇的影响。在一些互不相连的地区,却存在一致的古老或创新特征,将这些现象简单归因于平行且独立的发展是难以令人信服的。藤原(1951)提出,日语方言曾分为「表日本」(太平洋沿岸)和「里日本」(日本海沿岸)两大群,里日本方言的现代边缘分布是表日本方言扩张的结果。这一假说对构建方言树有重要意义,但现代方言区划中常被忽略。

外轮方言与里日本方言存在较大重叠,表明促使金田一划分周圈的共有特征与划分表里日本的共有特征相似,但二者仍存在根本差异:逐渐被边缘化的里日本方言的相似性是继承的结果。虽然不同地域展现的类似的词型或发音变化可能是独立平行发生的。但将平行、独立演化作为日本语言变迁的核心机制,是对传统比较语言学通过识别追踪共享创新来确定语言或方言亲缘关系的背离。

音调分布符合方言周圈论模式。地处中心的京阪式被东京式环绕,东京式按地理分布分为内轮、中轮和外轮。区分的根据是词尾 /H/ 调的失落原因,这导致了调类合并模式的差异。内轮东京式的音调合并源于中央日本的单音节词元音延长,外轮东京式的边缘分布可能由长期人口迁移和交流导致。外轮东京式中存在一种特殊调式(外轮东京式 B),将高元音音节上的 /H/ 调转移至后续非高元音音节,分布于出云和东北部分地区(下北半岛和东岩手部分区域除外)。西南九州的鹿儿岛式是一种高度简化的外轮东京式,其音调不与特定音节绑定,而是作用于整个词语,并与东北九州的外轮东京式存在对应关系。类似的「词调」也出现在琉球语中。九州鹿儿岛式与外轮东京式之间的冲突导致了中间区域的无型音调区。此外,无型音调还出现在其他的方言接触区域,尽管在许多方面保留了许多古老特征的远离本土的八丈方言,也使用无型音调。

根据 Ramsey 理论,东京式中 /H/ 调的有无源于中古时期 /H/ 调的限制过程。外轮东京式与鹿儿岛式在调类合并模式上的对应关系表明,外轮东京式的形成早于鹿儿岛式转变为词调,甚至早于琉球祖语从九州向琉球扩散的时期。如果将琉球式中独特的调类分裂模式简单归因于日琉祖语,会导致不切实际的音调祖型推测。de Boer 推测,鹿儿岛式可能曾经历过一个三词调阶段。在向二词调简化的过程中,一种既保留了三词调特征又部分融入二词调创新的方言可能扩散至琉球群岛并延续下来,从而阻隔了本土日语的进一步影响。

de Boer 方案

de Boer(2020)的全新划分方案是传统的日琉语方言区分的突破。她通过分析方言间的共通特征,提出了划分方言分支的标准。她指出,方言分支通常通过「共同的创新」来识别,但当某些创新过于普遍,而古老特征仅在少数方言中残留时,这些古老特征反而成为划分方言的关键,这支持了方言周边论的观点。

在方言分类上,de Boer 借鉴了东条的区划,也提出了独特见解。她认为,除了现代八丈方言外,关东、越后、长山静(TSOJ 继承者)和伊豆方言也应被视为 EOJ 的继承者。此外,她不认同仅因琉球语保留了古老特征就将琉球祖语与日本祖语并列,而是主张将琉球祖语置于九州-琉球方言群中。九州和琉球的一些共享词汇可追溯至 17 世纪萨摩入侵,但大多可以追溯到琉球祖语。

de Boer 还正式划分了出云-东北分支,并分为保守和革新两个子分支。她推测,沿日本海沿岸曾存在古里日本方言,但后来被以 WOJ 和 EOJ 为代表的古表日本方言所取代。东北地区的方言多样性较低,可能是因为该地区原本是 Ainu 人的居住地,与讲日琉语的人融合较晚。此外,外轮东京式和中轮东京式之间长达 200 多公里的过渡区可能暗示了两种移民来源:来自出云的讲外轮东京式方言的移民(经海路)和来自中部的讲中轮东京式方言的移民(经陆路)。

de Boer 给出的用以划分方言的特征有:

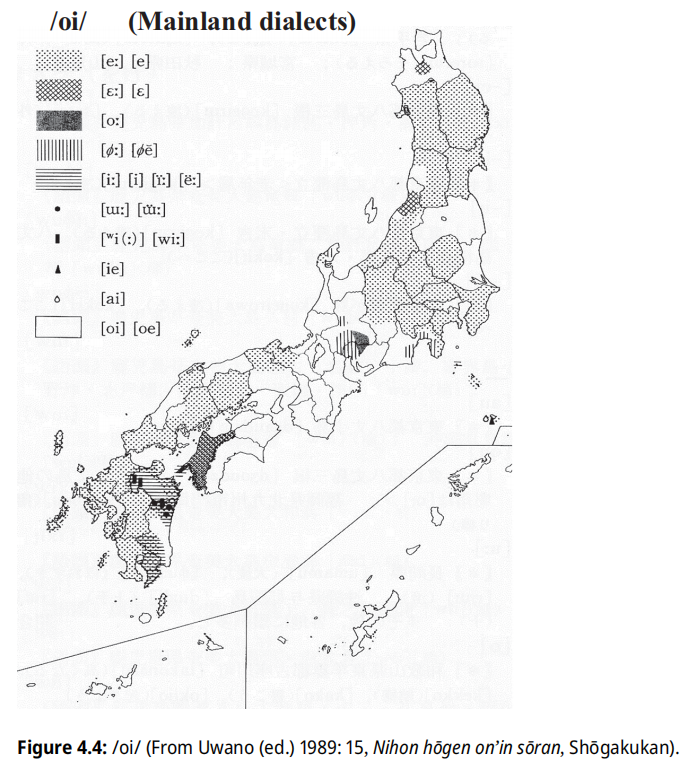

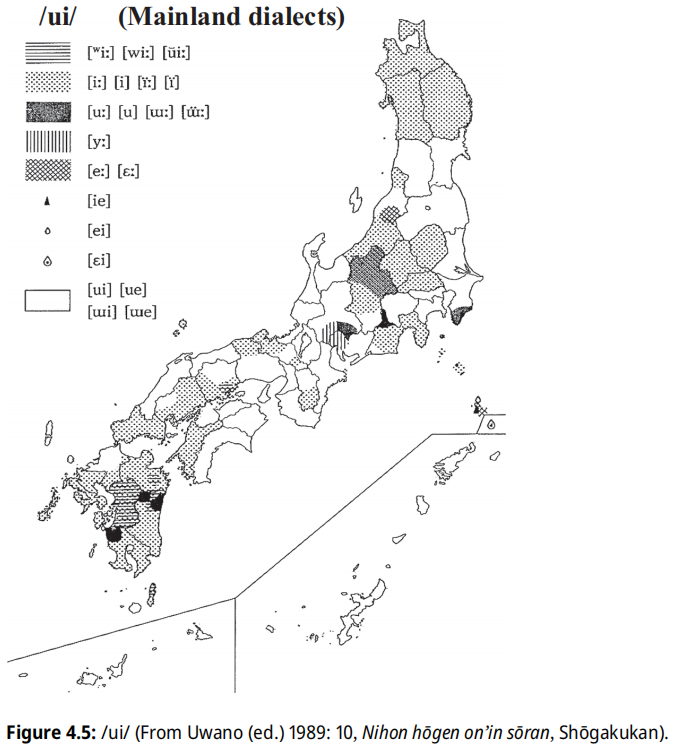

- 音段音韵学:p1a 区分 PJR *ui, *oi, *ǝi;p1b 区分 PJR {*ui, *oi}, *ǝi;p2a 存在高元音清化倾向;p2b 无高元音清化倾向;p3a 单音节词元音延长;p3b 独用单音节词元音延长;p4 /e, o/ 略高;p5 词首、元音后 /i/ 低化 > /e/;p6 词首、某些辅音后词首 /u/ 低化 > /o/;p7 高元音央化;p8 舌冠音后高元音合流;p9 保留鼻冠浊塞音;p10 词中 /t, k/ 浊化;p11a /e/ 高化 > [ɨ];p11b /e/ 高化 > [i];p12 /o/ 高化 > [u];p13 /ki/ 腭化 > [kɕi̥, tɕi̥]。

- 超音段音韵学:t1 2.2/3, 3.2/4 调类合并;t2 2.1/2, 3.1/2 调类合并;t3 /H/ 调右移(被高元音阻止);t4 /H/ 调左移;t5 /H/ 调左移(远离高元音和浊辅音);t6 保留 2.5 调类;t7 无型音调;t8a 音节调转变为词调(2 型音调);t8b 音节调转变为词调(3 型音调);t9 2.3, 2.4/5 调类分裂。

- 形态学:m1a 动词否定 =anai 系(上代为 EOJ =anap-);m1b 动词否定 =an(u) 系;m2a 元音型动词命令形 =ro;m2b 元音型动词命令形 =yo;m2c 元音型动词命令形元音延长;m2d 元音型动词命令形 =re;m3 保留形容词连体形 =ke;m4 保留动词连体形尾 =o;m5a ワ(ハ)行四段动词连用形促音便;m5b ワ(ハ)行四段动词连用形ウ音便;m6 形容词连用形ウ音便;m7a 形容词终止形 =ka;m7b 形容词终止形 =sa。

表格 | 日琉语方言的区分与特征比较

表格 | 日琉语方言特征分布分析汇总

表日本方言

表日本方言包括东日本方言和西日本方言。

表日本方言

├ 东日本方言

│├ 伊豆诸岛方言

││├ 北部伊豆方言:东京都伊豆诸岛中,御蔵岛以北的有人岛(大岛、利岛、新岛、式根岛、神津岛、三宅岛、御蔵岛)。

││└ 八丈方言:东京都伊豆诸岛所属的八丈岛、青岛。

│├ 关东方言

││├ 关东方言

│││├ 西关东方言:栃木县西南部(足利市附近)、东京都(岛屿部除外)、山梨县郡内地方(笹子峠以东)、群马县、埼玉县、神奈川县几乎全域。

││││└ 标准语

│││└ 房总半岛方言:千叶县。

││└

越后方言:新潟县旧越后国(佐渡岛除外的新潟县本土地域及粟岛)。

│└ 长野-山梨-静冈方言:长野县、山梨县、静冈县。

└ 西日本方言

├ 北陆方言:新潟县佐渡岛、丝鱼川市旧青海町、富山县、石川县、福井县岭北地方。

├ 岐阜-爱知方言:岐阜县、爱知县。

├ 近畿方言:近畿地方(大阪府、京都府、兵库县、和歌山县、奈良县、滋贺县、三重县)大部分及福井县岭南。

│└ 十津川方言:十津川。

├ 四国方言

│├ 东-南四国方言

││├

东四国方言:香川县、徳岛县、爱媛县(南部除外)。

││└ 南四国(高知)方言:高知县(西部除外)。

│└ 西四国方言:爱媛县南部、高知县西部。

└ 中国方言:山口县、岛根县西部(石见)、广岛县、冈山县、鸟取县中东部(因幡、伯耆东部)、兵库县北部(但马)、京都府北部(丹后西部)。

前 2 世纪左右,日琉祖语从九州传播到本州和四国。日语的发展通常聚焦于主流本土方言(两大表日本方言下位分支)的演变。在江户时代之前,以近畿地区(上代为飞鸟、奈良,中古起为平安京(即京都))为中心的方言为主流;江户时代起,以西关东(以江户为中心)的方言为主流,并逐渐发展为现代标准语。随着时代推进和中央政府的影响,方言的音变和语法变化也适用于许多不同区域的方言。

上代日语的官方文书使用上代中央方言(WOJ, Western Old Japanese),在 740 - 760 年间因政权更迭从飞鸟方言转变为奈良方言。二者的主要区别在于前期的飞鸟方言区分甲乙「mo」,以及一些动词词形的差别。WOJ 中存在朝鲜语借词,与中世朝鲜语交流频繁,其继承者是中古(平安京)日语(EMJ),现代近畿方言的前身。以下 WOJ 文献体现了不同的方言:

飞鸟:《古事记》、《上宫圣德法王帝说》、?《风土记》、宣命、延喜式祝詞

奈良:《佛足石歌》、《日本书纪》、《万叶集》、《续日本纪》、正仓院文书、《日本灵异记》、《神乐歌》

上代东国方言(AOJ, Aduma Old Japanese)见于部分上代文献,如《万叶集》十四・东歌、二十・防人歌、《常陆国风土记》《东游歌》《古今和歌集》,涵盖信浓、远江、骏河、相模、甲斐、上野、武藏、下野、常陆、上总、下总、陆奥共十二国(「东方十二道」)的方言。Kupchik(2023)通过比较方言特征的分布,将 AOJ 进一步分为上代远骏方言(TSOJ, Topo-Suruga Old Japanese)和狭义的东国方言(EOJ, Eastern Old Japanese)。TSOJ

分布于信浓、远江、骏河;EOJ 分布于相模、上野、武藏、下野、常陆、上总、下总、陆奥。EOJ 内部还可划分为西部方言(相模、上野)和海岸部方言(武藏、下野、常陆、上总、下总、陆奥),海岸部方言中又可区分出三个小分支。EOJ 中存在 Ainu 语借词,而 TSOJ 更接近 WOJ,不共享 EOJ 的特征,因此 TSOJ 实际上是 WOJ 的一个分支。能登可能也曾使用东国方言。

表格 | 《万叶集》十四、二十的东西方言分布

现代东西方言的差异主要有:语音方面,西日本方言的 /u/ 的圆唇化,以及以畿内为中心向外辐射的京阪式音调、单音节词元音延长,均为创新特征。语法方面,只有否定、命令的同言线可以追溯到上代东西方言的区别。EOJ 的其他大部分特征未能传承到现代,即使传承下来,也仅见于少数方言岛,如八丈、北部伊豆诸岛的利岛、新潟(越后)的秋山乡、山梨(甲斐)的奈良田、静冈(远江、骏河、伊豆)的井川。现代日语的大部分语法形式(如断定、存在动词、动词进行和完了的区分、两种可能的区分、意志-推量-劝诱、顺接和逆接)的同言线与上代方言无关,且大多不能追溯到

14 世纪之前,因为这些特征多与畿内辐射的语言影响有关,似乎也比上古更偏西了。

表格 | 东西方言的主要差异

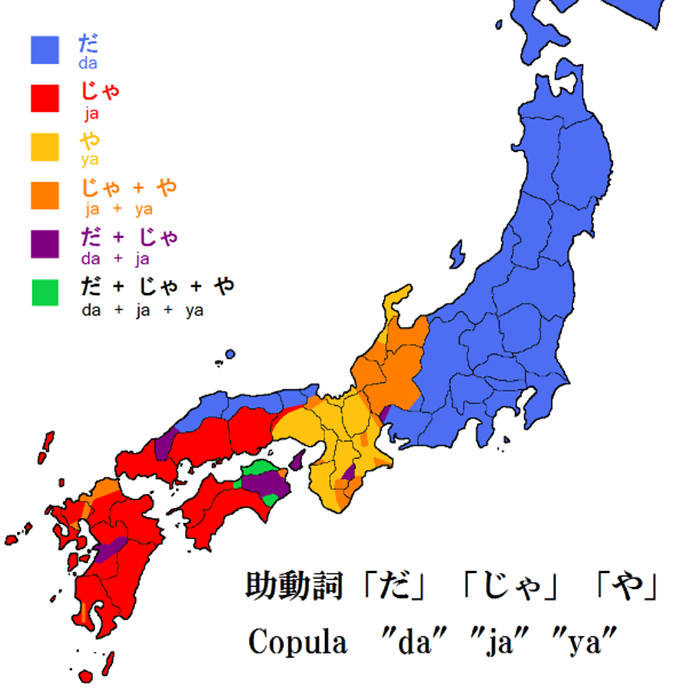

中部方言群是东西日本的过渡区域,构成了东西方言的连续体。东西方言的词汇和语法同言线束主要集中在日本阿尔卑斯山和丝鱼川-浜名湖线一带。1908 年,国语调查委员会的报告以越中(富山)、飞驒、美浓(岐阜)、三河(爱知)为界,划分了东西方言的差异,例如(西 | 东):借 karu | kariru;曾孙 himago | hiko;畔 aze | kuro;眼 me | manako(爱知、三重边境附近的揖斐川);否定 =anu/=an | =anai(亲不知-长野县南部-大井川);元音型动词命令形 =yo | =ro(丝鱼川-长野县南部-静冈县中部);存在动词 oru | iru(亲不知-长野县南部-浜名湖);形容词连用形 =u | =ku(丝鱼川-长野岐阜县境-西三河);断定 =ya | =zya/=da(亲不知-长野岐阜县境-岐阜爱知县境);恐怖的 osorosii | oQkanai(丝鱼川-浜名湖);烟 ke{m,b}uri | ke{m,b}u;茄子 nasubi | nasu;七日 nanuka | nanoka;后天 siasaQte | yanoasaQte;咸的 (sio)karai/karai | syoQpai、酸的 sui(i) | suQ{k,p}ai等。五十岚阳介(2018)主张,日琉语的原乡可能位于北九州以东、四国、中国、北陆越中以西,东山道和东海道以西的区域,这一区域可能也是上代中央方言和出云方言的核心地带,五十岚阳介(2022)将「曾孙」一词的界限定义为广义东日本方言的最西端,其以东属于「扩张东日本语族(拡大東日本語派)」;而丝鱼川-浜名湖线则为核心东日本方言的最西端,其以东属于「核心东日本语族(中核東日本語派)」。丝鱼川-浜名湖线也是长山静方言和岐爱方言的分界线,de Boer 体系将长山静方言划归东日本方言,岐爱方言划归西日本方言。

东西日本的用词并非完全对立,由于迁徙和交流,双方的用词都能在对方的部分区域中出现。例如,山梨县国中地区的否定形式是 -an,爱知县西北部的断定形式是 -ya,岐阜县东南部则是 -da。越后平原不仅有形容词连用形的ウ音便,还存在岐阜和爱知所缺乏的ワ行四段动词连用形的ウ音便。西日本语法的传播路径主要有两条:一种是途径岐爱方言-长山静方言(意志 -zu,推量 -zura,-ra, -dara, -darazu)的陆路,另一种是途径北陆方言-越后方言-北东北方言(意志 -u,推量 -darou,顺接 -sakai, -suke 等)的海路。

出云-东北方言

出云-东北日本方言包括保守的出云-东北方言和革新的出云-东北方言。由于出云、东北、九州、琉球的音调合并模式一致,出云-东北分支和九州-琉球分支同属更高级的分支:里日本方言。

出云-东北方言

├ 保守的出云-东北方言

│├ 下北半岛-东部岩手方言:下北半岛、岩手东部。

│└ 出云周边方言:仓吉、石见。

└ 革新的出云-东北方言

├ 东北方言

│├ 北东北方言:青森县、岩手县中北部(旧南部藩领)、秋田县、山形县庄内地方、新潟县阿贺北地域(北越)。

│├ 南东北方言:岩手县南部(旧仙台藩领)、宫城县、山形县村山、置赐、最上、福岛县。

│└ 东关东方言:茨城县、栃木县(西南部的足利市附近除外)。

└

中央出云方言:岛根县东部到鸟取县西部、隠岐岛。

上代出云方言主要见于地名,《三国志》记载的「投馬」可能指「出雲」 OJ idumo1 (< *id=u(ro)+kumo) ,可能体现 PJR *-k > 出云 Ø,这个现象也见于部分岛根县地名:秋鹿 aika < *aki+ka、意宇 ou < *oku(《出云国风土记》),以及九州的大分 ooita < *ǝpǝ+kita。半岛日语也有类似现象,如:居尸(心,*kǝr < *kǝkǝrǝ)、達(岳,*tal < *takay)也表现出了类似的特点;代词如「此方」konata,来自

*kǝ=nǝ+kata,古琉球语中为 kogata;「彼方」anata,来自 *a=nǝ+kata,南琉球伊良部语中为 agata。一些词中的 -y- 可能也来自早期的 /k/ 音脱落,如:笛 fue < OJ puye < OJ *puk=u+ye;刃 yaiba < OJ *yak=i+ba。/k/ 音脱落并不是朝鲜语历史上的主流音变,结合出云的引国神话,可能是半岛日语和上代出云方言的一个早期特征。

出云和东北的音系存在较深的一致性,其中一个显著特点是「外轮东京式音调」。外轮东京式的四个边缘区域分布可能源于人口迁移而非独立平行的发展。前 1 千年,讲日琉祖语的人群从朝鲜迁至九州,传播了语言和农业。通过濑户内海,内轮东京式祖型传播至中国、四国和近畿地区,导致其与北九州的音调祖型分离,/H/ 调右扩形成外轮东京式祖型。由于弥生人向西南九州的扩张被熊袭、隼人阻挡,他们转向东北九州,这就建立了东北九州的外轮东京式地区。另一批弥生人可能沿日本海海岸迁至出云沿海平原,这就建立了出云的外轮东京式地区。出云与中国其他地区被山地隔开,可能受到早期移民的保护。内轮和外轮东京式祖型的差异或许反映了不同朝鲜移民群体及其扩张路线:第一批沿九州-濑户内海路线,第二批沿九州-日本海路线。弥生时代早期结束时,移民已到达名古屋,此后扩张放缓。弥生中期,最后一次迁徙可能来自九州,避开了濑户内海沿岸已定居的内轮东京式农民,沿日本海海岸抵达名古屋以东的边界。此后,内轮东京式人群继续向关东和南东北扩张,外轮东京式人群在东北定居。

出云和东北方言(以及能登方言,较小的程度上)的相似性表明,这些地区可能经历了两次沿海岸线的人口迁移:一次从出云到能登半岛(越国地区),另一次从出云到北东北(出云、能登、北东北的共通特征:① 高元音央化;② e, o 略高;③ 词首、元音后 i 低化 > e;④ 舌冠音后高元音合流。出云、北东北的共通特征:① 词首、某些辅音后词首 u 低化 > o;② ki 腭化 > [kɕi̥], [tɕi̥];③ 2.1/2, 3.1/2 调类合并;④ 被高元音阻止的 /H/ 调右移;⑤ 元音型动词命令形 =re)。弥生中晚期,出云的四隅突出型坟丘墓传播至北陆地区(经出土测定为 100 - 250 年),表明能登半岛的出云式音系可追溯至该时期,但出云式音调(外轮东京式B)尚未形成,导致能登与出云-东北的分歧。引国神话也暗示了出云-越国间的人口迁移,及出云可能的势力范围。第二次迁移跳过能登半岛表明,这些音韵创新产生于从弥生时代向古坟时代过渡之后(6 世纪末 - 7 世纪初)的出云地区。

东北的外轮东京式 A/B 并存可能暗示了不同时代的出云移民,因为出云的政治和经济中心曾有东西部的波动。出云的外轮东京式 B 也可分为多种变体,在西部最古老,可能起源于西部小区域,后向东传播。Boiko(2018)记录到,下北半岛的外轮东京式 A 已消失并转为 B,表明 B 型仍在向东扩散。东北的无型音调区包括东关东、南东北的太平洋侧,后者反映为中轮东京式和外轮东京式 B 的混合,但并未崩溃。

新潟西部的稻农不太可能讲出云式方言,因为当地未发现出云式墓葬。如果新潟受到出云音系的影响,那也是古出云方言的影响,因为北陆未出现类似外轮东京式 B 的创新。古出云方言可能通过新潟传播至中部和关东地区,并在上代以后传至东北。Piggott(1989)将古出云分为东部和西部,弥生晚期出云独特的墓葬文化让位于文化和政治入侵(吉备的前方后圆坟)。6 世纪前,东出云和北越保持着贸易关系,但 540 年代,出云首领们已与倭国结盟。古出云人可能为避开倭国压力,沿日本海海岸向北迁移,通过盆地和关口扩散的方言影响(倭方言)不如沿海到达东北北部的方言(出云方言)显著。两类操不同调式的人群相遇,产生了混合调式或无型音调区域。

考古学上,5 世纪前北东北和北海道的陶器类型相同,但 5 - 7 世纪后,这种陶器在北东北消失,仅见于北海道,表明续绳文人可能从本州北方迁至北海道,可能是为了避开倭国的扩张。5 世纪晚期至 6 世纪后期,北东北无人居住,之后新的人口到来,与日本其他地方的古坟人无异。如果这些新人口是古出云人,他们可能迅速扩散至北东北的空白区域,这也解释了出云调式在北东北的保存,而中、南东北则因其他方言和续绳文人语言的干扰而不同。东北方言内部多样性较低,可能是因为日语在东北的传播较晚。

虽然没有直接考古证据表明,北东北的新移民来自出云,但语言学证据得到了音乐学与遗传学的佐证:音乐学家小岛富子(1991)指出,民谣音阶是歌曲中最不易变化的元素之一,因此可能具有古老渊源;岛根县出云地区的民谣音阶与邻近山口县、广岛县形成鲜明对比,却与东北地区日本海沿岸的秋田县完全吻合。斋藤(2017)提供了一个显示出云人相对于冲绳人和关东人的位置的 PCA(核 DNA 主成分分析),显示出云人与东北人在遗传上具有相似的相对位置,低于本土日本人的平均值。

倭人从飞鸟时代阿倍比羅夫征讨虾夷、肃慎的时期进入北海道地区。到平安时代末期,他们逐渐定居于东北地区到渡岛半岛南部(上之国町、江差町)。到江户时代,渡岛半岛南部基本被倭人占据,形成了具有浓厚北东北方言色彩的北海道沿岸部方言,其中,渡岛半岛长万部町以南及各沿岸地带的渔村中使用的语言被称为「浜话(浜言葉)」。此外,北前船海运的发展使北海道方言词汇受到北陆方言和近畿方言的影响。明治时代以后,为形成互通语,基于东北方言和北陆方言发展出接近标准语的北海道内陆部方言。

九州方言・琉球语

九州方言・琉球语

├ 东九州(丰日)方言

│├ 东北九州(两丰)方言:福冈县东部、大分县。

│└ 东南九州(日向)方言:诸县地方(都城、小林周边)除外的宫崎县(旧日向国)。

└ 西-南九州方言

├ 西九州(肥筑)方言:今福冈县西部的筑紫国(筑前国、筑后国)、今佐贺县和长崎县的肥前国(含壹岐、对马)、今熊本县和大分县日田市近郊的肥后国(古肥国)。

└ 南九州方言

├ 南九州(萨隅)方言:鹿儿岛县(奄美群岛除外)、宫崎县诸县地方(主要是都城市、小林市等)。

└

琉球语

├ 北琉球语群

│├ 奄美语群

││├ 喜界语:喜界岛。

││├ 奄美语:奄美大岛、加计吕麻岛、请岛、与路岛。

││├ 德之岛语:德之岛。

││├ 冲永良部语:冲永良部岛。

││└ 与论语:与论岛。

│└ 冲绳语

│ ├ 北冲绳方言:冲绳本岛北部及离岛、津坚岛、久高岛。

│ └ 中南冲绳方言:冲绳本岛中南部及离岛。

└ 南琉球(先岛)语群

├

宫古语

│├ 共通宫古语

││├ 池间-伊良部语:伊良部岛、池间岛。

││└ 宫古语

││ ├ 北宫古方言:大神岛、宫古岛北部。

││ └ 中南宫古方言

││ ├ 中央宫古方言:宫古岛中央部、来间岛。

││ └ 东南宫古方言:宫古岛东南部。

│└ 多良间语:多良间岛。

└ 广域八重山语

├ 核心八重山语

│├

共通八重山方言

││├ 石垣方言:石垣岛。

││└ 八重山离岛方言:八重山离岛。

│└ 波照间-新城方言:波照间岛、新城岛。

└ 与那国语:与那国岛。

表格 | 琉球语方言点

琉球语部分参考:Pellard 2009,北琉球根据 Ethnologue,南琉球参考 Lawrence 2000、Kenan Celik 2020。

农业向琉球群岛的传播较晚发生,考古植物学证据显示,九州至琉球南部的农业经历了多个阶段。稻作农业虽在前 1 千年到达九州,但数世纪后才传到南九州。尽管弥生时代的陶器和贝壳贸易已出现在奄美和冲绳,但稻作农业并未因此发展。7 世纪时,稻作农业传到种子岛,8 - 12 世纪传到奄美群岛,10 - 12 世纪传到冲绳群岛,12 - 13 世纪传到先岛群岛,两个群岛之间的时间延迟了 1 - 2 个世纪。这一过程是欧亚大陆温带和亚热带地区最近的初级农业扩散之一。牛、马、山羊和鸡似乎与谷物一同传入琉球群岛,农业的引入导致中世琉球的鱼类消费量有所下降,渔猎文明向农业文明发展。

中世,除了稻作农业,铁器、纺锤轮和新的食器也向南传播。琉球的贸易货物具有国际性,主要食器包括长崎产的皂石坩埚、龟烧陶器(源自朝鲜)和宋朝贸易陶瓷。12 世纪,这些食器出现在南琉球,表明贸易范围向南扩展。喜界岛、种子岛的御城遗迹中发现了来自鹿儿岛的陶器(須恵器)碎片,这些陶器的生产中心位于萨摩更南边的万之濑川,是自青铜时代至中世的与琉球贸易的枢纽,也是隼人氏族的中心。大宰府在喜界岛建立据点的主要目的是控制当地资源,而喜界岛的定居也促进了农业的引入和贸易的扩散。11 世纪时,喜界岛摆脱了大宰府的控制,成为一个独立的贸易中心。

琉球语从九州-琉球祖语分离后,使用者扩散到琉球群岛。琉球群岛并未被纳入平安时代的日本,因此未采用标准日语。琉球祖语的扩散可能通过贸易词汇而非混合语言实现,其底层可能受到当地狩猎采集者语言的影响。琉球语形成独立分支,表明其定居过程可能在较短时间内完成,而非通过多次移民浪潮。早期中古汉语借词在琉球方言中的规律性反映(如「棒」EMJ 汉音 paũ > PR *pau > 首里 bóo;大神 pau;与那国 bú),表明九州-琉球的语言接触至少持续到 9 世纪,估计的分裂时间预计在

8-13 世纪之间,这一时期日本本土因流行病、饥荒和生态退化导致人口增长停滞或下降。古代 DNA 分析显示,宫古岛农民的基因组中约 20% 来自绳文人,表明新的种群在 10 - 17 世纪之间到达琉球。这种奠基者效应导致琉球方言从祖语快速分化,而九州祖语最终在日本势力影响下转向本土日语。

现代九州方言保留了九州-琉球祖语的底层。琉球语与九州方言属于同一语言分支的证据是基于词汇、音韵和语法方面的共同创新:

词汇方面,农业词汇显示琉球、九州和本土方言共享了许多词汇,如农作物、种植工具和粮食生产术语。12 世纪以前的琉球贸易商品名称也属于日琉系。《万叶集》中记载了极少数的九州歌谣,「木」ke2 与 EOJ ke2、PR *ke 一致(/*əi/ > 九州 *ɛ;琉球 *e(更可能为 *ɛ > *e))。琉球语和九州方言存在许多共通的创新词汇,包括工具、容器、动物肉、鱼名和野生植物名称等。《大隅国风土记》中记载的 OJ pi1si(暗礁)疑与 Ainu 语 pis(海滩)相关,这可能暗示隼人曾使用一种与

Ainu 语有关的语言,九州-琉球祖语或有绳文语底层。与日琉祖语保持连续的农业词汇表明对农业的继承;海鲜相关词汇揭示了九州方言和琉球语之间的丰富共性,表明其文化更海洋化、航海化。

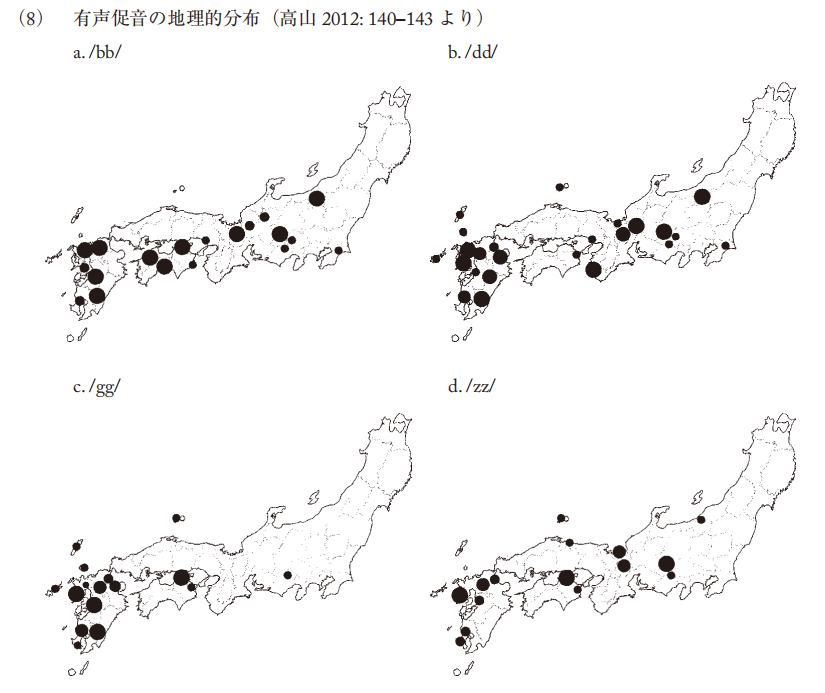

音韵方面,词首辅音为浊的频率有所增加,通常这些词没有明显的日琉同源词。九州方言-琉球语共通的音韵创新为:① 单音节元音延长;② 西南九州、琉球的 2.1/2, 3.1/2 调类合并、转变为词调;③ 甑岛、琉球的 2.3, 2.4/5 调类分裂。

语法方面,本土的宾格 =o 在九州、琉球、一些东北地区为 =ba,或有关联(=o <? *wa,甚至可能与通古斯宾格 =wa ~ =wǝ(板橋 1988、Martin 1988)有关);OJ 的强调宾格 =woba 可能保留了两种形式 =o 和 =ba。OJ 向格 =pe1 是名词 pe1(边)的语法化形式,九州、琉球的 *=kape 似乎是包含老位格 *ka(名词 ka(地点、位置)的语法化形式)与 OJ =pe1 的形式,该词存在前置了与格 *=ni 的扩展形式 *=nikape。语法结构角度上,九州和琉球保留了日琉语原来的简单/特殊疑问句标记的区别:前者用 =ya,后者用 =ka。用于简单疑问句的 *=na,可能代表了琉球和鹿儿岛及其离岛(如上甑岛)的共同创新。OJ kara(氏族,关系,性格)在本土语法化为离格标记,但九州和琉球都语法化为移动工具标记(如用于车辆,功能上与离格有联系);OJ naru(成为), EMJ owosu(完成)分别语法化为能力助动词 *nar-, *oyos-,并有一个共通的目的性结构,包括一个被向格标记 *=ka / *=kape 和移动动词接续的系词。

根据 Jarosz(2019),琉球与南九州的鹿儿岛和诸县之间存在最厚的词汇层,尤其是在离岛:种子岛、屋久岛、吐噶喇群岛、甑岛(Jarosz 将九州-琉球进一步细分出萨隅-琉球、萨隅岛屿-琉球、吐噶喇-琉球层次)。这一结果支持了九州-琉球祖语起源于南九州方言的一个亚群。喜界岛可能是琉球祖语的原乡,而琉球语的一些特性可能继承自非日琉语(如绳文语)底层。

由于冲绳和宫古之间存在巨大的语言断层,琉球语通常被分为北琉球(奄美-冲绳)方言群和南琉球(先岛)方言群。与那国语与这两组方言群的关系不甚明确:语音上与两者不同,词汇上接近八重山语。有学者(平山、大島、中本、Thorpe)认为与那国语构成琉球语的第三分支,而另一些学者(上村、狩俣)认为它是南琉球语群的分支。Pellard(2009)基于共享词汇创新,将与那国语与八重山语合并为广域八重山语。类似地,狩俣(1999)基于音系相似性,提出了德之岛以南到北冲绳的方言分支(冲永良部与论冲绳北部诸方言),但

Pellard(2015)认为这些相似性是地域特征或独立发展,并基于词汇特征将奄美与冲绳的分界线划定在与论岛与冲绳群岛之间。这一方言群可能与历史上琉球国北山的扩张有关。

附记:记载中的琉球人口迁移

- 伊良部岛佐和田:1686 年来自来间岛、伊良部岛的移民。长浜是来自佐和田的移民。

- 石垣岛白保:1713 年来自波照间岛移民建立的村落,1771 年乾隆大海啸(明和の大津波)后村落几乎全灭,琉球国再次派遣波照间岛移民重建村落。

- 伊良部岛国仲:1737 年来自池间的移民。

- 久米岛仲里村:18 世纪中叶来自首里、那霸的移民。

- 伊良部岛仲地:1766 年来自伊良部的移民。

- 水纳岛:1771 年大海啸后来自多良间的移民。

- 石垣岛宫良:1771 年大海啸后来自小浜岛的移民。

- 首里到地方:琉球国末期(明治初期)的移民。

- 宫古岛西原:1874 年来自池间的移民。

- 久米鸟岛:1903 年来自硫黄鸟岛的移民。

- 宫古岛高野:1961 年来自水纳的移民。

同言线的自然基础

以上部分提及的:日本海沿岸-太平洋沿岸方言区分、「方言周圈论」的中轮-外轮方言区分、东日本-西日本方言区分、内轮东京式-中轮东京式方言区分的同言线,存在地理背景,说明了自然屏障对构造方言边界的作用:

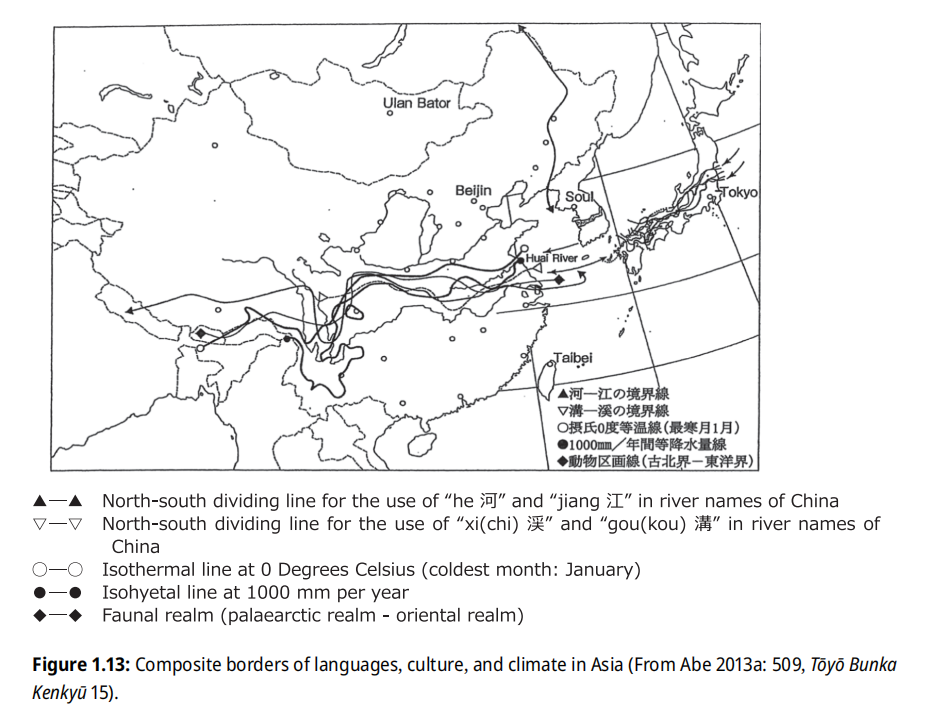

- 一月零度等温线(南北文化差异线):划分日本气候类型的关键界线,大致沿北纬 38° 线分布,将本州岛划分为南部(亚热带季风气候)和北部(温带季风气候)两大气候区。该线的北部与柏崎-千叶构造线东部部分重合,这也是表里(狭义)方言、日本海沿岸-太平洋沿岸方言的区分依据:出云、新潟、东北方言在此线以北。该线可能解释日语中的 k/h 交替:北 k | 南 h(琉球 k/p),引起这种交替的辅音,在 PIE 中对应的是 *kw。在中国亦有类似的现象:秦岭-淮河线(北纬 32° - 34° 线)同时是一月零度等温线,也是区分河流后缀(北 | 南:河・沟 | 江・溪)的同言线。这种同言线将国家整体上分为南北两种有差异的文化,中国和日本的该文化差异线可能是连续的。

- 柏崎-千叶构造线:新潟县柏崎市到千叶县的大断层线,是区分西关东・越后-东关东・东北方言的同言线,「逆周圈论」区分中轮-外轮方言的东北边界,中央地沟带的东缘。该构造线两端的考古遗址呈现差异,反映了不同社群的特征,且东侧体现的是后弥生时代的特征。结合可能的东北人群史,该线可能代表了来自中央的人群定居的东缘,以及来自出云的人群定居的西缘。同时,该线的南北区分了河流(西 | 东:谷 tani | 川 kawa)与湖泊(池 ike | 沼 numa)后缀。中央地沟带被认为是亚欧板块与北美板块的交界带,地表

- 丝鱼川-浜名湖构造线:简称丝静线,从新潟县糸鱼川市亲不知通过诹访湖至静冈县静冈市安倍川的本州的大断层线,中央地沟带的西缘,是区分东日本-西日本方言的同言线。

- 中央文化扩散区:如果将内轮东京式与京阪式的地理范围合并,则该区域存在共同特征:单音节词元音延长、连续元音融合长音化情况少,且「数数」的动词用 yomu,而非 kazoeru。该区域可能代表了上代的中央文化及其扩散区域。琉球也有单音节词元音延长、「数数」用 *yom- 的共性特征,但前一特征应为独立发展,后一特征则为存古。

以上是陆地上的区分线,还有海上的区分线:关门海峡-丰后水道区分了九州方言和西日本方言,奄美海峡区分了日语和琉球语。

现代方言格局的形成

日琉语方言的发展大致可分为三个阶段:上代及以前、上代至中世、中世及以后。每个阶段的方言演变都与当时的人口迁移、地理环境、政治格局以及文化交流密切相关。

上代及以前:前 10 世纪,日琉语进入北九州(列岛日本祖语),在朝鲜半岛残留(半岛日语),8 世纪以前,/R/ 和 /LH/ 调后单音节助词 /L/ 调失落,产生外轮东京式,出现内外轮方言(表里方言)的区别(对应同言线:南北文化差异线)。出云音系(包括外轮东京式)通过人口迁移和贸易关系,从北陆向东传播至东北区域,并在内部产生创新后继续东传(对应同言线:柏崎-千叶构造线)。东北方言进一步将出云音系传播到东关东区域。这一阶段的方言分布格局与出云人群的迁移密切相关,奠定了日琉语方言区分的第一层基础。

上代到中世:4 大分支可能分别代表日琉语与异族语的融合:东部的 Ainu 人、九州的隼人、出云的朝鲜半岛移民。随着倭国对南九州的征服,向南九州传播的外轮东京式失去了音调与特定音段的联系,转变为对应的二型式词调,甚至在某些区域产生了三型式词调的方言。与此同时,讲内轮东京式的人群东迁,因为地理隔离、Ainu 语影响,东、西日本在音系和语法上逐渐产生分歧(对应同言线:丝鱼川-浜名湖构造线)。东日本的语法特征向东传播至东北,而西日本的语法特征向西传播至九州。此外,东日本的一些特征通过出云、北陆、东北之间的人口迁移和贸易关系,也传播到了出云。本土产生了现代方言区分的雏形。10

世纪,琉球祖语也开始传播到琉球群岛。在不同调式方言的接触区域,音调系统因混淆而崩溃。这一阶段的东西方言分布格局与倭国人群的迁移、地理隔绝以及琉球祖语的传播密切相关,形成了日琉语方言区分的第二层基础。

中世及以后,各地方言继续发展。中央区域的语言变化逐渐传播并影响到邻近区域(对应同言线:内轮东京式的边界)。琉球语经历了元音音变,与本土方言的互通性降低。同时,创新的出云音系继续向东传播。这一阶段的方言分布格局与中央政府影响力的增强、地方主义的兴起、地理隔绝的加剧以及地域间交流的强化密切相关,形成了日琉语方言区分的第三层基础。

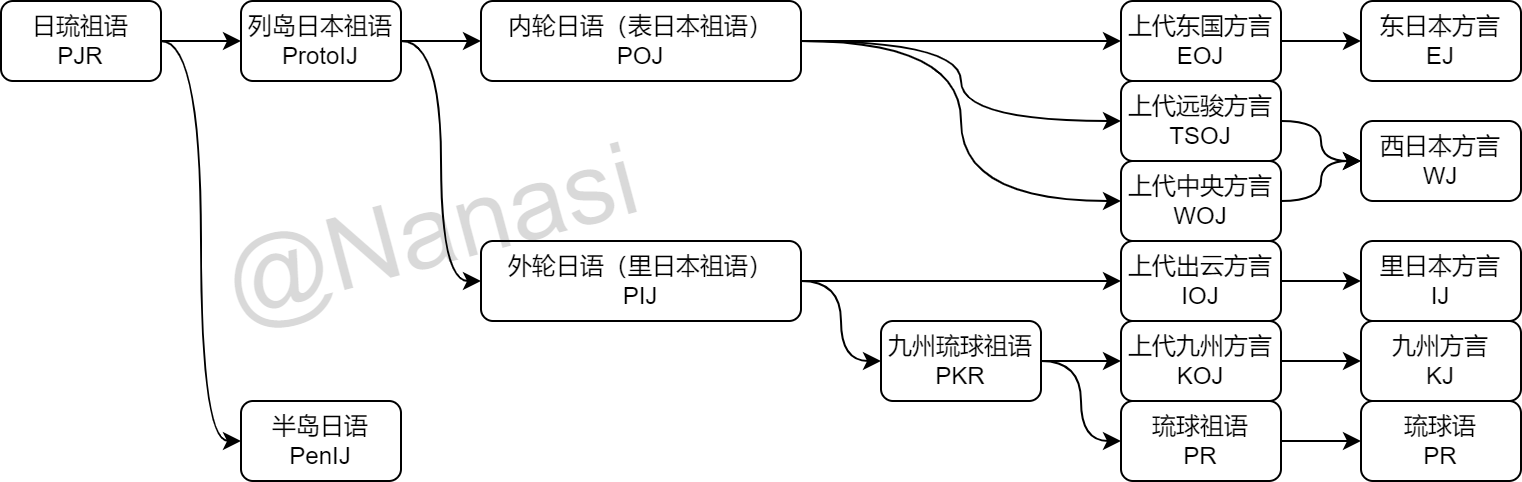

日琉祖语(PJR, Proto Japonic / Proto Japanese-Ryūkyūan)

├列岛日本祖语(ProtoIJ, Proto Insular Japanese)

│├内轮日语 / 表日本祖语(POJ, Proto Nairin Japanese / Proto Outer Japanese / Proto Omote Japanese)

││├广义的上代东国方言(AOJ, Aduma Old Japanese)、狭义的上代东国方言(EOJ,

Eastern Old Japanese)

│││└东日本方言(EJ, Eastern Japanese)

││├上代远骏方言(TSOJ, Topo-Suruga Old Japanese,属于 AOJ 但不属于 EOJ)

││└上代中央方言(WOJ, Western Old Japanese)

││ └西日本方言(WJ, Western Japanese)

│└外轮日语 / 里日本祖语(PIJ, Proto Gairin Japanese

/ Proto Inner Japanese / Proto Ura Japanese)

│ ├上代出云方言(IOJ, Idumo Old Japanese)

│ │└出云-东北方言(IJ, Inner Japanese / Ura Japanese)

│ └九州琉球祖语(PKR, Proto Kyūshū Japanese-Ryūkyūan)

│ ├上代九州方言(KOJ, Kyūshū Old Japanese)

│ │└九州方言(KJ,

Kyūshū Japanese)

│ └琉球祖语(PR, Proto Ryūkyūan)

│ └琉球语(R, Ryūkyūan)

└半岛日语(PenIJ, Peninsular Japanese)

在 JLVDB 中,本体系将会根据本土形式构拟表日本祖语(POJ)形式,根据琉球语形式构拟琉球祖语(PR)形式,结合两者进一步构拟日琉祖语(PJR)形式。

表格 | 方言词汇或特征

标准语

从定都平安京到江户时代前半,中央方言以京都方言为代表。17 世纪初,德川幕府成立后,江户方言因政治中心的转移而地位提升,但京都方言仍被上流精英视为标准语。参勤交代制度使各阶层人群涌入江户,使其成为潮流文化和娱乐业的中心,而大阪则成为商业和贸易中心。这种背景分别塑造了江户方言和大阪方言。

18 世纪中期,基于京都、三河等西日本方言的江户方言形成,带有明显的西日本特征,成为东日本方言中的方言岛。江户方言融合了多种方言元素,出现多样来源的敬语词。它逐渐被上层武家和受教育的中层使用,形成山手话(山の手言葉);而町人(城镇居民)使用的部分则形成了江户话(江戸言葉、下町言葉)。两种方言除了部分词语音调不同外,山手话敬语体系发达,保留了西日本式的形容词连用ウ音便(如「arigatougozaimasu」),而江户话则较为粗俗(如影响到茨城方言的「べらんめえ調」)。山手话成为现代标准语的基础,但江户方言中许多特征也未被标准语吸收。

历史假名遣的多样性导致日语书面语和口语的分离。19 世纪后半叶,日本开国后与西方接触增多,为推进现代化,1860 - 1910 年代展开了关于如何书写当代语的讨论。1887 年,二叶亭四迷的《浮云》成为第一部白话文现代小说,此后报纸(=de aru 句型)、课本等更多采用白话文。文语在二战前仍被部分使用(报纸、二战的官方文书、政府令),直到战后才被彻底废除。标准语在这样的背景下正式确立。

1895 年,上田万年首次在论文《为了国语(国語のため)》中使用「国语」一词,此后该词被借用于朝鲜语。国语的概念和白话文运动推动了语言标准化,即选定一种优先语言用于公共、教育和国家象征。然而,1898 年的方言扑灭政策导致传统方言衰退。1901 年,教育部要求学校教授东京山手话。1902 年,大槻文彦发布标准日语语法(《口语法》(1916)、《口语法别记》(1917))。标准语和共通语是现代标准日语的两面,标准语强调规范性,共通语强调非地域性。标准化和口语化虽取得成功,但也导致

20 世纪前半叶部分方言消失。

尽管方言词汇显著标准语化,但年轻人仍保留方言的语法和音调。标准语和方言中都产生了新词(若者言葉、書生言葉、てよだわ言葉、ギャル語),许多方言特征如今仅在高龄层中使用。在以东京及卫星城为中心的地区,原东京(江户)方言逐渐被淘汰,西关东方言、原东京方言和标准语融合,形成了新的「首都圈方言」(新东京方言),取代了原东京方言。

表格 | 首都圈方言与邻近方言对比

近畿京阪神及其周边地区,以年轻一代为中心,近畿各方言的特征正趋向均质化。虽然近畿方言之间本身存在一定共通性,但由于方言间细部差异造成了歧义,在人际交流与商务环境的需求、演艺文化的支撑下对混合了共同语和近畿各方言的大阪话的推广,催生了「关西通用语」。

音韵

上代特殊假名遣

现代日语的元音系统非常简洁,只有 5 个音位 /a, i, u, e, o/。然而,上代日语的音假名记录表明,上代某些辅音与 /i, e, o/ 组成的音节各区分两种,即「上代特殊假名遣」(桥本近吉),说明上代日语存在八个元音的区别,区分两种的 /i, e, o/ 通常分别记作「甲、乙」或「1, 2」,其中只有 i1, o2 是真单元音,其他都有单元音或双元音的来源(传统上,不带辅音的单音节

e2 对应 e 甲,e1 对应 e 乙(也可以分别记作 e 和 ye))。通过与汉字表记的比较分析,猜测甲乙元音的发音可能为:i1 /i/, i2 /wi ~ ɨ/, e1 /ye/, e2 /ɛ/, o1 /wo/, o2 /ǝ/。

日琉祖语的元音

上代特殊假名遣的存在表明,日琉祖语的元音系统需要进一步构拟。学界对此有不同观点,本体系采用Whitman(2012)的六元音学说,将日琉祖语的单元音构拟为六个:*a, *i, *u, *e, *o, *ǝ。由于中元音 *e, *o 在本土方言和琉球语中的表现差异显著,这为部分单词构拟中元音提供了依据。过去曾有四元音说。仅含 *a, *i, *u,

*ǝ,上代 e1/2, o1/2 皆被视为后起的(通过连续元音融合),这种分析忽视了琉球语的中元音证据。

Frellesvig 和 Whitman(2004)曾根据一些 *əi > WOJ i2, e2 的例子提出 *ə 可能有两种形式:他们把 > i2 的拟为 *ɨ,> e2 的拟为 *ə,认为 *ɨ, *ə 在中世朝鲜语中可能分别与 u [ɨ] 和 o [ʌ] 对应,但其前提是日语和朝鲜语之间确实存在词汇对应关系。

日琉祖语中存在一些双元音,但并非所有元音都能结合成双元音。重要的双元音包括:*ai, *ui, *oi, *ǝi, *ia(部分 *i 可能来源于辅音,这时记作 *y)。不常见的双元音有:*iǝ, *au, *ua, *uǝ, *ea, *ǝe 等。

元音同化

上代日语的元音展现出类似「阿尔泰」语言的元音和谐特性(有坂-池上法则 1944):

- オ列甲类音和オ列乙类音不能共存于同一个「结合单位」内。

- ウ列音和オ列乙类音很少在同一个「结合单位」内共存。特别是两个音节的结合单位没有例外。(例外:tuyo2-(強)等)

- ア列音和オ列乙类音很少在同一「结合单位」内共存。(例外:maro2-(円),该词干会被影响为 *maro1,然后抬升为 maru-;等)

但这种「元音和谐」实际上是元音同化的结果,与其他「阿尔泰」语言、朝鲜语相比显得作用范围有限:

- 作用于词根(词干)元音之间,不涉及不同词根(词干)复合的情形。

- 作用于词根(词干)元音与派生后缀之间(特别是动词),但不作用于词根(词干)元音与屈折语法后缀之间,暗示语法后缀最初可能被视为复合词的一部分。

在这种元音和谐中,a 与 u, o1 被归为一组,表现为后元音,但在动词对派生词缀的元音选择(主要是 a ~ o2)以及零星的 a ~ o2 交替来看,a 又显示出央元音的性质。换言之,日语的词根(词干)本身存在一种不对称「a, u, o1 | o2 对立的元音和谐」(即有坂-池上法则),词根(词干)与派生词缀等之间又存在一种「a | o2 对立的元音和谐」。后者为早田(2006, 2017)和 Whiteman(2016)主张的「舌根的元音和谐」,对立为:*i, *u, *ǝ | *e, *o, *a。

本体系中,将以上「元音和谐」视作「元音同化」的结果。词根(词干)中「甲乙 o 不能共存」 = 「共存的 o 多为 o2」这一限制进一步指向 o2 的特殊性质:将 o1 同化为 o2(Serafim-Shinzato 规则;另外一种观点是:o1 与 o2 呈现互补分布,实为同一音素(松本克己 1995)。但 o1 又与中元音抬升和元音融合过程有关,本体系视作不同音素)。允许与 o2 共存的元音通常是 i1,且大多数方言保留了同化后的形式,说明这一同化过程发生在很早的时期。

与 o2 有关的元音同化有以下几种:

- Serafim-Shinzato 规则(2005):*o > *ǝ / {__ *Cǝ, *Cǝ __}

- 福田法则(1965):*ǝ > *o / *uC __

- 异元音中和:*CV1CV2 > *CǝCǝ。如 *CaCu > *CǝCǝ。

- 央元音交替:*CaCa > *CǝCǝ。

- *a 的顺行同化(白鸟 2024):*Ca{p,w}ǝ > *Ca{p,w}o; *CaCǝ > *CaCa。

元音同化过程早于中元音抬升。如 OJ akatuki1(晓) < *aka+toki < *aka+tǝki(赤+时)。

以西日本为主,方言中存在 a/o 交替规则(白鸟 2024):*a > *o / *aC __ {m,w}

中元音抬升

上代日语经历了中元音抬升(MVR, Middle Vowel Raising),在不同方言中,其发生时间和情况并不一致。大部分非词尾中元音 *e, *o 在 WOJ 中分别抬升为 i1, u,这一过程导致中元音的空缺,随后被单元音化的 PJR 双元音填补。TSOJ 的 MVR 更为广泛,如骏河地区可能发生了完全 MVR。EOJ 则存在延迟,保留了部分 WOJ 中 MVR 发生前的形式。这些情况表明,MVR 可能起源于中部地区,且程度为:中部 > 西部 > 东部。EMJ 也保留了部分 WOJ 发生 MVR 前的形式,说明 EMJ 并非完全继承自 WOJ 的飞鸟、奈良方言,可能也吸收了其他地区的方言特征。

本体系认为,*ai > OJ e2 ~ i2 的现象,或许也可用 MVR 解释。

一般认为琉球语的 MVR 发生在 16 世纪左右,而 15 世纪的对音材料中,已经出现了 ≥ 3 音节词汇尾中元音的抬升。*e 在北琉球语群中抬升为 /ï/ [ɨ](德之岛以南到冲绳的方言中进一步 /ï/ > /i/),在南琉球语群中抬升为 /i/;*o 抬升为 /u/(但奄美在部分情形中保留了中元音)。这一过程导致许多环境下 *i/*e,

*u/*o 分别合流。原有的元音区别往往会在辅音上留下痕迹。但是,精密的比较显示,琉球语疑似在早期也经历了 MVR,即在琉球祖语时期,*oi 已抬升为 *ui,少数词汇将 *e/*o 分别抬升为 *i/*u。发生完全 MVR 的时期可能标志了琉球语从古琉球语时期到中古琉球语时期的转变。南琉球的完全 MVR 也导致了高元音的进一步前移。

九州方言有时也发生 MVR;/e/ > /i/ 也见于伊豆诸岛(新岛本村方言(高龄层)只在长 /e/ 保留 [e],短 /e/ > [i])。出云、北陆、东北、北海道沿岸部的中元音 /e/ [e̝], /o/ [o̝] 略高。

连续元音的单元音化

日琉语禁止元音连续,连续的元音会通过缩减或融合最终导致单元音化。

元音缩减存在八种情形:

- 形容词词干 + 名词

- 形容词连用形 + 动词

- 助动词 + 动词

- 名词 + 名词

- 助词 + 名词

- 助词 + 动词

- 动词 + 动词

- 其他情形

WOJ 中具体的缩减方式有:

- 单音节词 + 多音节词:V1 + V2 > V1

- 多音节词 + 任何词:V1 + V2 > V2

- 元音相同:V1 + V1 > V1

这个例子存在两种缩减方式:我が家 wa ga ipe1 > wagape1 ~ wagi1pe1。

AOJ 缩减后主要保留 V1。缩减规律为:

表格 | AOJ 中的元音缩减

山口佳纪从「元音开口度/响度」(响度与开口度成正比)的角度考察,按从大到小的顺序为:a > o > e > u > i。开口度较小的一方可能缩减。考虑 CV1CV2 + CV3CV4 情形。

- 若开口度 V2 > V3,则 V3 可能缩减,生成 CV1CV2CV4(hanare+(i)so 離磯)

- 若开口度 V2 < V3,则 V2 可能脱落,生成 CV1CV3CV4(kun(i)+uti 国内)

- 若开口度 V1 ≥ V2 > V3,则 V2 可能脱落,生成 CV1CV3CV4(tok(o)+iwa 常磐)

- 若开口度 V2 < V3 ≤ V4,则 V3 可能脱落,生成 CV1CV2CV4(mi+(u)ma 御馬)

- 若开口度 V2 = V3,则可能合二为一,生成 CV1CV2/3CV4(asa+(a)ke 朝明)

如果 V1 + V2 > V3,那便是融合。连续元音融合存在三种情形:

- 助动词 + 助动词

- 名词 + 动词

- 辅音脱落引起连续元音序列

琉球祖语也发生了连续元音融合,而且与 WOJ 存在一些区别。即 *ǝi > *e。WOJ *ǝi > e2 ~ i1 的元音可能是:i1 是 e2 发生 MVR 后的形式。琉球语的连续元音融合可能也与本土一样,经历了中间阶段:*{u, o}i > *ï; *{a, ǝ}i > *ɛ,然后 *ï > *i,*ɛ > *e(即琉球祖语)。

单元音化的融合元音原本或为长元音,但日琉祖语的元音长度可能不具备区分性。引起元音融合的情况包括形态学变化和词间复合:

- *ai, *ui, *oi, *ǝi 的 *-i 可以来自:

① 动词及物性转换派生后缀 *-Ci-,或形容词名词化后缀 *-Ci,来源于此的双元音音节位于词尾:*aCi, *uCi, *oCi, *ǝCi

② 弱化的辅音 *y,或为词根的一部分,来源于此的双元音音节位于词尾:*ay, *uy, *oy, *ǝy

③ 复合环境中,后一词的词首 *i:*a#i, *u#i, *o#i, *ǝ#i

(关于几个同音 /-i/ 后缀的区别:造成前一元音脱落的,用元音 *-i;造成与前一元音合并的,用音节 *-Ci 或弱化辅音 *y,*y 只用于名词。) - *au 的 *-u 来自:

弱化的辅音 *w,可能来自 *m - *ia, *iǝ, *ua, *uǝ, *ea, *ǝe 来自:

复合:*i#a(*=动词连用形=a...), *i#ǝ(日置 *pi+ǝk(ǝ)=i), *u#a(数 *kaNsu-apa-Ci-), *u#ǝ(倭文 *siNtu+ǝr(ǝ)=i), *e#a(*=形容词已然形=a...), *ǝ#e(大石 *ǝpǝ+e-soy)(*ia > WOJ e1, EOJ a; *iǝ > WOJ e1; *ua > WOJ o1; *uǝ > WOJ o1; *ea > WOJ e1, EOJ a; *ǝe > WOJ i2)

*i#a 的情形多见于语法。

尹熙洙(2025)提出了数个缩减连续元音的假说:

- *i#o > POJ *i, PR *o

- *i#u > POJ *i ~ *yu, PR *i(本体系修改后)

- *u#a / *{r, y} __ > POJ *o ~ *a, PR *o ~ *u

甲乙元音及合流

上代特殊假名遣未能完全区分所有音节的甲乙元音,表明上代已出现甲乙合流元音现象。根据中世的元音记载和方言表现,单独的 /i, e, o/ 在中古至中世的发音分别为 /i/, /je/, /wo/,这反映了上代进入中古时甲乙合流后的发音,也是 i1, e1, o1 的推测发音。即:甲乙合流可视为乙音向甲音的合并。基于此,本体系对上代不分甲乙的 /i, e, o/ 不注序号,其发音与甲音相同。甲乙元音合流的现象从西到东、从上代到中古愈发显著,表明其可能起源于关东并向西传播。飞鸟 WOJ 保留了最古老的甲乙对立体系。920 年后,甲乙元音完全合流。早于 800 年,甲乙 i 合流,词中甲乙 e 合流;早于 950 年,甲乙 o 合流,词首甲乙 e 合流。

- 飞鸟 WOJ

i2 > i1 / {s, z, t, d, n, y, r, w} __

e2 > e1 / {s, z, t, d, n, y, r, w} __

o2 > o1 / {p, b, w} __ - 奈良 WOJ。在飞鸟 WOJ 的基础上:

o2 > o1 / m __ - TSOJ。在奈良 WOJ 的基础上:

o2 > e2 / {s, z, t, d, n, y, r} __

e2 > e1 / {p, b, k, g} __

骏河 TSOJ,在以上基础上:

o2 > e2 / {k, g} __

TSOJ 是一定程度上混同 o2, e1, e2 的方言。 - EOJ。在奈良 WOJ 的基础上:

i2 > i1 / {p, b, k, g} __

e2 > e1 / {p, b, k, g} __ - PR, EMJ。在 EOJ 的基础上:

o2 > o1 / {k, g, s, z, t, d, n, y, r} __

表格 | 甲乙元音的合流

元音的发展

表格 | 元音的发展

*e, *o, *ai, *ǝi, *ui, *oi, *ia 在不同分支中的反映是关键的:

- *e, *o 与 MVR 过程有关。

- *ǝi 在 WOJ 也经历了 MVR。

- *ui, *oi 在 WOJ, PR 中因 MVR 混同,但 EOJ 中区分。

- *ia 在 WOJ 与 EOJ 中有不同的反映。

Tyler Lau(2015)认为琉球语波照间、竹富方言在 /k/ 后可能存在 PJR *i, {*ui, *oi}, *ǝi 的对立。然而,Pellard(2016)提供了更多的例子,说明波照间和竹富并不存在上述对立,而是存在以下对立:

PJR *kǝi > PR *ke > 波照间、竹富 ki

PJR *k{Ø, u,

o}i > PR *ki > 波照间 kï、竹富 ki / { # __ *{p, t, s, k}, # *{p, t, s, k}{i, u, e, o} __ # }; 波照间 sï、竹富 si / 其他

连续元音的单元音化、MVR、甲乙元音合流、上代汉日音对元音的使用频率产生影响:

表格 | 《万叶集》的元音数量

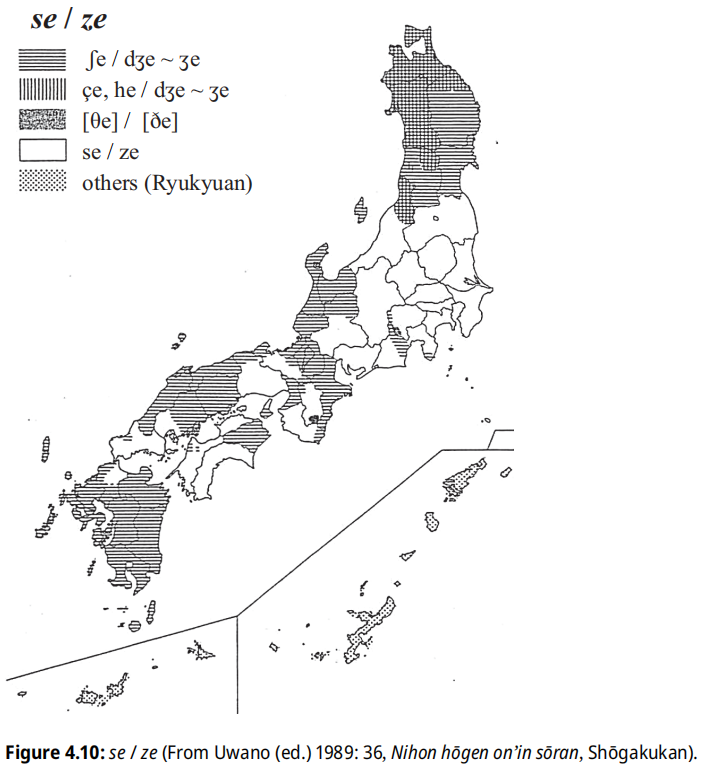

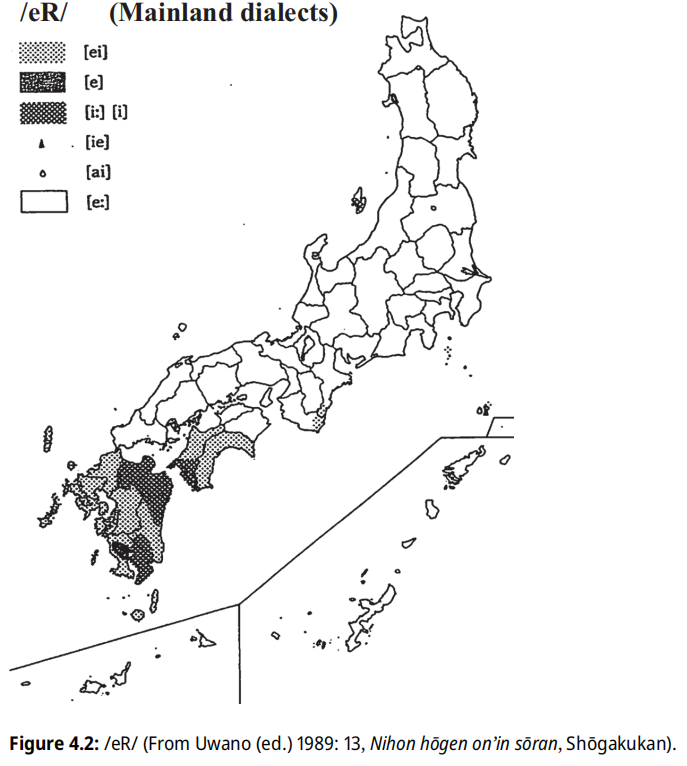

近世前,/se, ze/ 是腭化的 [ɕe, ʑe]。近世时,大部分方言中的 /e, se, ze/ 去腭化。腭化的 /e/ 在九州方言(高龄层)中残留,腭化的 /se, ze/ 在九州(高龄层)、出云、中国东山阴、近畿郊区、东北方言中残留,奈良田分别变为 [θe, ðe]

高元音清化倾向

东北大部分地区(秋田、青森除外)、北海道沿岸部、能登半岛(石川、富山)、关东、十津川、岛根半岛(松江、出云)、九州方言以及琉球语中,高元音在清塞音之间或词尾清塞音后有较高的清化倾向。高元音清化的最早记载出现在中世传教士文献中,表现为省略尾元音 /i, u/。中世纪朝鲜语对音文献中,用复写辅音提示高元音清化。

高元音清化倾向分布广泛,甚至出现在语言岛十津川,暗示清化可能是日语的原始性质,而浊化则可能源自中央日本。因此,上代日语的高元音清浊性可能是自动确定的:

{i, u} > {i̥, u̥} / {C̥ __ C̥, C̥ __ #}; > {i, u} / 其他

但在中央区域(影响至长山静),清浊高元音合流为浊高元音。名古屋有较高的清化倾向。

这种倾向一方面与元音长度有关,Han(1962)数据显示,若将 /u/ 的平均时长定义为 1.00,则则其他元音的平均时长分别为 /i/ 1.17, /o/ 1.26, /e/ 1.37, /a/ 1.44,表明高元音相对较短,更易清化。同时,这种倾向也与元音强弱有关,这些地区的高元音可能比非高元音更弱,也促使其清化。

Vance(1978)指出,某些方言中非高元音也可能清化,如南琉球语群的顺行清化。其他方言中,如标准语,非高元音在清塞音之间虽然可能清化(常见于首音节中,可能是由于词首辅音的送气化引起),但并非系统的音变,而且频率很低。如果后续元音是非高元音,有促进前一非高元音清化的倾向。

标准语中,不同辅音对高元音清化频率也施加影响(木村等 1998):

- 最常:塞擦音/摩擦音 __ 塞音/塞擦音

- 适中:塞音 __ 塞音/塞擦音/摩擦音

- 频繁:塞擦音 __ 摩擦音、摩擦音1 __ 摩擦音2

- 不常:摩擦音1 __ 摩擦音1

进一步,藤本(2004)发现了高元音清化频率更低辅音序列:塞音/塞擦音/摩擦音 __ /h/。前川(2009, 2011)发现倒谱距离(cepstrum distance)对高元音清化频率的影响:倒谱距离是衡量两个信号之间相似度,该值越低,说明两个辅音听起来越相似,高元音清化频率就越低。他进一步发现 /h(j)/ 虽然会抑制高元音清化,但是这个语音与塞音/塞擦音/摩擦音的倒谱距离却很大。生理学上,发清化元音时,声门处于打开状态(声门开口呈现单相模式),利用气息而非声带发音,而 /h/ 在整个发音过程中声带会持续振动,这解释了为何元音后的 /h/ 会抑制元音清化。声门开口的单相模式是元音清化的典型特征,见于常见的清化场景中,而双相模式,则见于非典型或非清化场景中。

定量分析中(前川 2005),若高元音后的辅音是促音,清化频率也会受影响,但因人而异:

- 最常:摩擦音 __ Q塞音

- 最罕:摩擦音 __ Q摩擦音

- 塞音 __ 塞音/塞擦音/摩擦音 > 塞音 __ Q塞音/塞擦音/摩擦音

处于浊音前的高元音也存在清化倾向,一个原因是敬体助词(desuyo, masuyo, masuwa)、一些高频词(kuru(来), suru(為))的频繁使用。处于清辅音与浊辅音间的非高元音清化概率、处于浊辅音与清辅音间的高元音清化概率、处于浊辅音间的元音清化概率则极低。

清化元音常导致 /H/ 调(重音)位移,使方言对应关系复杂化。但这种清化似乎受 /H/ 调位置影响,而非相反。Martin(1952)指出,若元音本身带 /H/ 调,则不发生清化。即使清化,也不一定导致 /H/ 调位移,如:si̥'ku /HØ/(四九), si̥ku /ØH/(敷)。实际上,带 /H/ 调的元音是否清化因人而异。生理学上,根据吉冈(1981)的研究,带 /H/ 调词汇的 PCA(环杓后肌)和 IA(杓间肌)的兴奋度均高于不带 /H/ 调词汇,高兴奋度的 PCA 会导致声门开口增大,推动清化,而高奋度的 IA 则会引发声门闭合,抑制清化,清化与否落实到 PCA 或 IA 哪方兴奋度更强。Han(1962)发现,清化现象常出现在带 /H/ 调的音拍的相邻音拍上。泽岛(1986)等论证带低音高的元音较带高音高的元音易清化。

语速也会引起元音清化。高元音的清化可以发生在正常语速中,在更快的语速中,清化在除 /o/ 外的非低元音中的频率会上升;较慢的语速中,元音清化会被抑制。生理学上,这种清化现象由两个声门开口状态的连续叠加所致,语速越快,开口间隔越短,直至合并。

在连续的可发生清化的环境中,发生清化和不发生清化的音节倾向于交替出现,且如果连续清化未发生,则首元音更易发生清化。在连续的可发生清化的环境中,仅有一个元音发生清化时,辅音的发音方式起着关键作用:若摩擦音与塞擦音/塞音结合使用,摩擦音后的元音更易发生清化;若两个辅音都是摩擦音,则第二个摩擦音后的元音更易发生清化;若环境存在三个音节涉及三个辅音,前二个辅音是摩擦音,第三个辅音是塞擦音/塞音,第二个元音更易发生清化,若第三个辅音是摩擦音,首元音更易发生清化。生理学上,连续元音清化中,第二个元音发生清化的元音由声门开口状态的延长导致,通常不会波及第三个辅音,这说明第一、二元音的清化机制存在差异,第二个元音清化与否取决于声门开口状态的延长程度,这解释了连续清化的非系统性。

方言中,高元音清化倾向进一步发展为高元音失落,导致所在音节发生促音化或拨音化,在词尾表现为闭音节化:

近畿存在 C{i, u} > {Q, n}C / __ {Ø, y}V 的促拗音或拨拗音化现象。

萨隅、五岛列岛方言的某些词尾高元音音节易脱落元音产生促音或拨音:

{k, g, t, d, z, b}{i, u} >

Q ~ {k, g, t, d, z, b} / {Ø, C}V __ #

{n, m}{i, u, o} > n / {Ø, C}V__ #

长崎本土限于 /ru/:ru > Q / {Ø, C}V__ #

日本音声协会(1976)指出,词尾元音的清化或失落与否很难确定。Kawakami(1977),前川(1989)的案例表明,元音在摩擦音后更易失落,在塞音、拗音、腭化辅音后更易清化。除日常高频使用的「desu」和「masu」外,词尾元音清化的现象并不具有系统性特征,这或许表明辅音与停顿之间的元音清化更可能出现在短语尾而非词尾。

日琉祖语的辅音

日琉祖语的辅音系统可从上代日语推导,但上代的鼻冠浊音为后起的,日琉祖语中尚未出现。此外,日琉祖语遵循类似朝鲜语的「头音法则」,浊音和流音一般不出现在词首(拟声拟态词和汉借词除外)。通过比对汉字声母,推测上代的 /s/ 或为塞擦([s ~ ts]),此假设或可解释部分 /s ~ t/ 交替。

表格 | 上代日语的辅音

连续辅音的单辅音化

日琉语禁止辅音连续,连续辅音会融合(如鼻冠清音变为鼻冠浊音)或缩减(通常缩减第一个辅音),最终导致单辅音化(C 表示非浊(塞)音及非鼻音,Z 表示不定浊(塞)音,N 表示不定鼻音):

- C1V1C2V2C3V3 > C1V1C2ØC3V3 > C1V1ØØC3V3

- C1V1Z2/NV2C3V3 > C1V1Z2/NØC3V3 > C1V1ØØZ3V3

浊音或鼻音所在音节的元音脱落,引起该浊音或鼻音与后续清音连续,在禁止辅音连续机制下,浊音被缩减,导致后续清音浊化。该音变的根源是由于日琉语的上代浊音是鼻冠的,原生带有鼻音,通过不定鼻音 *N + 清音 *{k, s, t, p} 产生,部分 *N 本身来自鼻音节缩减元音(有时可辨认来自 *{n, m}V),部分则与清浊交替表示义有关(如拟声拟态词)。

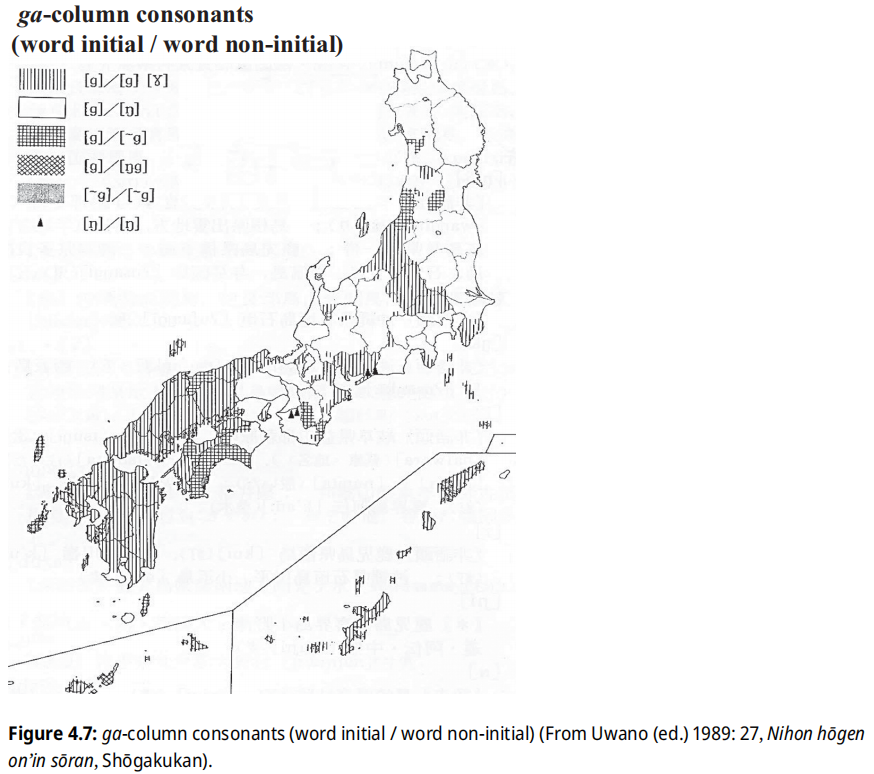

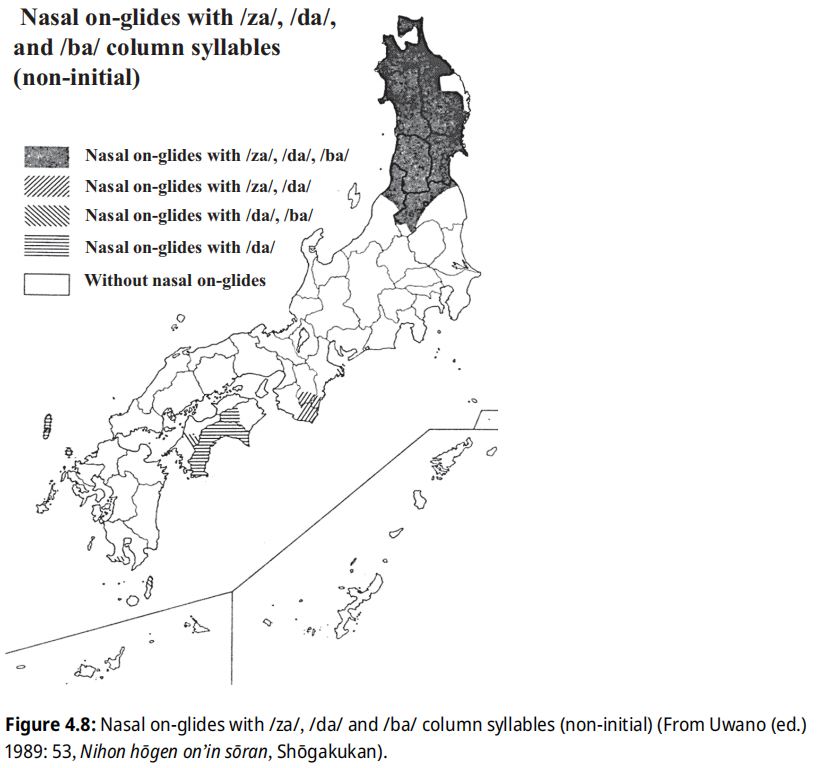

大多数方言中,鼻冠浊音存续至中世,在现代失去鼻冠性质。但亦有部分方言仍保留去鼻冠化前的状态:东北至东关东区域(包括北海道沿岸、东北全境、新潟北部、茨城大部分、栃木北部、千叶北部等)中,/b, d, z, g/表现为鼻冠音 [mb, nd, nz, ŋg];当元音不清化时,词中的清音 /k, t/ 表现为浊音 [g, d]。十津川方言在词中保留鼻冠浊音,现代八重山小浜方言的浊塞音前仍带鼻音。中世纪的汉语或朝鲜语的对音文献中,日语或琉球语都存在鼻冠浊音;Ainu

语中的早期日琉语借词,也体现了浊音的鼻冠(记作鼻音+清音)特征。

方言中,最具特色的浊音是 /g/。东北存在鼻浊音 /ŋ/ [ŋ ~ ŋg ~ ɣ],亦在东北以西广泛分布,如新潟、群马、埼玉、标准语 /g/ [g ~ ŋ];高知、纪伊半岛南部 /g/ [ŋg](高知 /d/ [nd],纪伊半岛南部 /z/ [nz], /d/ [nd]);爱知县、中国、四国香川、爱媛、九州仅零星地点保留鼻浊 /g/。

在琉球语中,北喜界志户桶方言的词中 *g 为鼻浊音 ŋ,南喜界阿传方言则对元音施加鼻化。喜界方言常不完全遵循规律,可能因从奄美大岛借入而出现 /g/。核心八重山语中,*g 在某些情形拨音化或失落:

*g > g / n __; > n / *{i, e, u} __ *{i, u, e, o, a}; > Ø / *{o,

a} __ *{i, u, e, o, a}

石垣方言存在许多例外,可能是上流方言(那霸、首里)的影响。与那国语中,词中 *g 在 *i 以外的元音前为鼻浊音 [ŋ],如果前面紧接拨音,则 *g 会保留为 /g/。

连续辅音的缩减与被覆形和露出形有关:一些词语由于携带尾 *y(会与前一元音融合),在与辅音起首的词复合时,上代以融合元音结尾的露出形会转换为以单元音结尾的被覆形:

*y > Ø(被覆形) / ... __ C; > *y(露出形) / 其他

如果表现为露出形,则涉及连续元音单元音化中的融合过程,在不同方言中存在不同的表现。

类似还有尾 *w,典型见于颜色词「白色」和「黑色」,不带 *w 的形式用作形容词词干,带 *w 的形式用作名词,与朝鲜的名词化后缀 MK -음〮 (-úm), -ᄋᆞᆷ〮 (-óm) 有关,因此也可直接写作 *m。该尾辅音与特殊的含尾音节东调的名词有关,并且可能与前一元音融合产生 o1 或失落。(请参见「调」页面相关内容)

尹熙洙(2025)提出了数个缩减连续辅音的假说:

- *na「無」 > POJ *na ~ *n

- *mCy > POJ, PR *mCy ~ *m ~ *n

- *mCn > POJ, PR *mCn ~ *n

- *yCw > POJ, PR *yCw ~ *y

连浊

自上代起,复合词中就可能发生「连浊」。即复合词中处于非第一部分的复合成分的词首清辅音浊化的现象,其规律隐晦复杂,但并非无迹可循。连浊的主要目的是减少音节数量,尤其用于上代诗歌中以保持韵律性。其规律有:

- 形态学规律

① 鼻音节缩减引起连浊:语法助词(如属格 =ga(缩减为 =g-), =no2,与格、列举 =ni、系动词 n=i(连用,如动词复合时), n=o2(连体,如名词 + 动词转成名词复合时,动词 ≤ 2 音节且名词充当连体修饰语)等)或复合词第一部分的末尾鼻音节缩减元音后,后续清音发生顺行浊化。名词重复表示复数时的连浊可解释为隐含了列举 =ni。

② 名-动复合词引起连浊:表示「做某事」的名 + 动复合词:名词 =no/=ga 名词/动词;名词 =wo/=ni 动词)会引起连浊,而其他形式则不会。

③ 前缀引起连浊:上代前缀 wo-(小)常引发连浊,但也存在不连浊的情况,可能来自 Ainu 语的 pon。 - 句法学规律

固定句型中:动词连用形 + -gatai/-gateni/-gate-;EOJ 中动词连用形 + =gane-。 - 义务的连浊

上代以后,早期形成的连浊词逐渐固化,随着时间推移,连浊条件变得不那么严格,可能通过清浊交替来区分词干不同的部分。实际上,有一些早期词汇已自身携带属格 =no, =tu 但仍发生浊化(ama=no2+gapa(银河), -dukara(< つ-から)),可能是类比推广了不同词干复合可能因修饰关系发生连浊的现象,导致连浊义务地用于区分不同来源的词干。 - 音便的影响

中古出现的浊音型音便会引起浊化。 - 汉字音鼻音韵尾同化

中古时,携带鼻音韵尾 /-ŋ, -m, -n/ 的汉字,音读带有尾鼻元音或拨音,会导致后续清音浊化。中世时,鼻音韵尾同化现象已较少发生。类似现象发生在固有词中,则为鼻化音便。 - 重复

除拟声拟态词以外,重复构词常发生连浊。 - 连浊的限制与阻止规律

① 语种限制:连浊主要发生在固有词之间。此外,部分常用的汉语词、少数早期外来词也可能发生连浊。

② 意义限制:表示并列关系的复合词通常不发生连浊。

③ 右分支限制:≥ 3 个词语复合时,根据内部修饰关系决定在哪两个词之间发生连浊。当一个复合词本身作为更大复合词的核心成分时,通常不发生连浊。

④ 词性限制:形容词词干修饰名词,通常不发生连浊;两个动词通过连用形复合时,通常不发生连浊。

⑤ 辅音位置限制:辅音发音位置在牙龈或硬腭时([s, t, ç])通常不发生连浊。

⑥ 本居-莱曼法则(Motoori-Lyman’s Law):两个名词复合时,若其一已存在浊音,则一般不发生连浊;若第二部分已含浊塞音,连浊不发生。该法则适用于较古词汇、琉球语,不适用于汉语词、与人体相关的词汇。

⑦ 罗森规则(Rosen’s Rule):两个名词复合时,第一部分为两拍以上,发生连浊的概率更高。部分名词与 ≤ 2 拍词复合时不发生连浊,但与 > 2 拍词复合时会发生连浊,这种复合词的 /H/ 调通常在词首。

⑧ 地域限制:Pellard(2023)统计发现,日语地名中的连浊主要集中在和歌山、福岛-山形周边区域。

⑨ 前缀:敬语前缀(o-, on-, go-, gyo-, mi-)不发生连浊;根据 Irwin(2015),以下前缀的连浊率分别为:一(hito)0%、四(yo, yon)0%、七(nana)0%、九(kokono)0%、百(momo)0%、每(mai)0%、真(ma)5.6%、三(mi)6%、白(sira)22%、二(huta)29.4%、唐(kara)31.9%、諸(moro)33.3%、片(kata)36%、初(hatu)43.6%、千(ti)46.2%。

嗓音起始时间

嗓音起始时间(VOT, Voice Onset Time,塞音除阻爆破时刻与声带振动起始时刻之间的时间差)是清浊辅音的基本特征之一:

- VOT > 0(声带振动起始时间晚于除阻爆破时间):送气清音。

- VOT ≈ 0(声带振动起始时间与除阻爆破时间几乎同步):非送气清音。

- VOT < 0(声带振动起始时间早于除阻爆破时间):浊音。

日语的词首浊音(浊塞音)则有负 VOT 或正 VOT,而理论上浊音的 VOT 为负值。这与社会语言学因素(主要是地域和世代差异)有关,而与语音学因素(发音部位或后续元音)无关:

- 发音部位或后续元音影响的是浊音中的正 VOT:软腭位置、后续元音为高元音,对浊音起始延迟(Voicing Lag)的影响最为显著(显著提高正 VOT)。

- 地域差异上,东北地区几乎不存在负 VOT 分布,而非东北地区则正负 VOT 皆有分布。近畿地区的浊音正 VOT 化发生在 20 世纪 10 年代和 20 年代之间。

- 世代差异上,孙辈的 VOT 高于祖父母辈,并且特别集中分布在正 VOT 上。

- 性别差异上,男女性的 VOT 分布几乎完全重叠。乍一看性别并非与地域、世代同等影响 VOT 的因素,如限定地域为非东北地区,则可以观察到性别差异:女性的 VOT 普遍高于男性,且孙辈尤为显著。

这表明,日语的词首浊音正在经历「清化」的过程。

/i/ 的顺行腭化

*i 的顺行腭化同化见于北琉球语群、与那国语中:

*{t, s, k, d, z, g, n, r} > 腭化的 {t, s, k, d, z, g, n, r} / *i __

在其他辅音发生得不太广泛。16 世纪南冲绳方言已经发生此过程,18 世纪已完成。冲绳语后来发生了第二次腭化同化:*{i, ï} 的顺行腭化。

实际上,该变化也见于日语及方言中,并且可以追溯到上代。由于上代连续元音融合机制,该变化表现得较为隐晦。据中泽(2022),以下词汇可能是 /i/ 的顺行腭化的结果((*eCǝ >) *iCǝ > *iCyǝ > iCe1 ):

- 鱗:EMJ iroko;九州 iriko;PR *erike

- 一:WOJ pi1to2tu;EMJ fitetu

- 昨日:WOJ ki1no2pu;方言 kinyou(可以分析为来自 *ki1nepu)

- 拾:WOJ pi1rip-;信浓 TSOJ pi1ro2p-

- 苺:EMJ itibi;PR *etobi

汉语冲击与非独立音节

为了模仿汉语发音,中古日语引入了非独立音节(bound syllables):促音 /Q/、拨音 /-n, -m/、双元音序列中的第二元音 /-i, -u/、鼻元音 /-ĩ, -ũ/、拗音 /-{y, w, wy}V/:

- 促音源于汉字音清辅音音节相遇后元音缩减,首个清音变成喉塞音:入声韵尾音节 {-pV, -tV, -kV} > Q / __ {p, t, k, s},与第二个清音结合后形成长辅音(促音 + 辅音 = 长辅音)。

- 拨音 /-n, -m/ 分别对应汉字音的鼻音韵尾 /-n, -m/。拨音 + 鼻音形成长鼻音,在鼻冠浊音未去鼻冠的时代,拨音 + 鼻冠浊音形成长浊音。中世合流为新拨音 /-n/ [n ~ m ~ ŋ ~ ɴ],是一群位置音位变体集合,根据后续辅音位置确定。此过程导致吴音、汉音的 /-n, -m/ 尾汉字韵尾混同。现代日琉语中只有琉球语部分方言(南奄美大岛、宫古)保留 /-m/ 拨音。

- 双元音序列中的第二元音 /-i, -u/ 分别对应汉字音的元音韵尾 /-i, -u/。中世时,/-i/ 在接续 /i, e/ 后产生长元音;/-u/ 在接续 /u, o/ 后产生长元音,此过程为「连续元音融合长音化」的一部分。

- 鼻元音 /-ĩ, -ũ/ 对应汉字音的鼻音韵尾 /-ŋ/。/-ĩ/ 用于记录梗摄三四等字的汉音。中世分别与 /-i, -u/ 合流,进而导致汉日音的 /-i, -u, -ŋ/ 尾汉字韵尾混同、鼻性与非鼻性元音型音便合流。现代日琉语的鼻化元音仅在特定环境中出现。

- 拗音 /-{y, w, wy}V/ 体现汉字音的介音,包括开拗音 /-yV/、合拗音 /-wV/(只用于 /k, g/ 后)、二重拗音 /-wyV/(只用于 /k,g/ 后)。

这些特殊的音节一经引入,便可用于其他词汇层。据大滝(2013),如果外来语的原词以塞音结尾,倒数第二音拍促音可以用于提示原词的词尾塞音;如果促音出现在倒数第二音拍以前,则条件较为隐晦。

表格 | 外来语的促音生成

辅音前的促音和新拨音实际表现为对辅音的延长:清音延长自身,鼻冠浊音延长鼻音。从起源来看,促音是清音的,但是浊促音也见于西日本为主的地区。可能是由鼻冠浊音脱鼻冠导致的。

连声

中古日语存在连声现象,出现在以 /m, n, t/ 结尾的汉字(即汉日音的 /m, n, tV/)与以 /Ø, y, w/ 开头的汉日音相遇时,前一汉字的韵尾辅音会变成后一汉日音的首辅音:

- -m > -mm / __ {Ø, y, w}:陰 om + 陽 yaũ(吴音)> 陰陽 omm-yaũ > ommyou

- -n > -nn / __ {Ø, y, w}:天 ten + 王 waũ(吴音)> 天王 tenn-(w)aũ > tennou

- -t > -Qt / __ {Ø, y, w}:雪 setu + 隠 in(汉音)> 雪隠 seQt-in > seQcin

《日葡辞书》记载中世日语存在 /-t/ 韵尾,朝鲜语对音文献也记录为 /-t/。现代平曲、谣曲中汉日音的 /t{i, u}/ 尾仍保留相关读法:「吞(nomu)」读法读作 [ʔn],「詰(tsume)」读法读作促音 /Q/。连声现象说明了 /-t/ 韵尾的特殊性:假名的 tV 写法可能不是音系上的 /tV/,而是 /t/。

音便

非独立音节推动了音便的产生。音便即发音便利之意,原本的音节缩减为非独立音节,发生在高元音音节上,根据鼻性、元音或辅音型分为六种类型。音便最初多见于佛教文献,较少出现在 /rV, wV, yV/ 音节、诗歌中。尽管音便在中古才被记录,但可能源于上古,依据包括:

- 二段动词连用形无音便形,而四段动词有,区别在于元音的甲乙之分(i2 无音便倾向);

- 中古词中 /p/ > /w/,但部分词语通过发生促音便或拨音便逃逸此过程,保留了词中 /p/。

表格 | 音便的种类与变体

元音型音便会因中世开始的连续元音融合产生长元音;浊音型音便导致顺行浊化;鼻化元音型音便与非鼻化元音型音便因鼻化元音消失而合流。中古发生音便的音节存在元音型和辅音型变体,或反映了中古东西方言的分化,因为现代东西方言的主要区别之一在于用言连用形的音便类型。有些方言(如中国)的ウ音便进一步演变为ア音便。

音便、连声、连浊统称连音。

Wenck, Frellesvig 用清音的词中浊化过程解释音便的产生以及词中ハ行转呼现象。但 Vovin 通过以下证据驳斥这一点:万叶假名古音 B 类对清浊的区分(A 类不分清浊),以及 Ainu 语的日琉语借词中对词中清音的忠实保留。

元音或辅音优势的对立

元音型音便和辅音型音便的对立反映了元音优势和辅音优势方言的对立,元音优势时,辅音脱落;辅音优势时,元音脱落。现代方言中,西日本是元音优势的,东日本是辅音优势的。这种对立在用言连用音便形上表现明显:

表格 | 现代方言的用言连用音便形

一些方言形式:

- カガ行四段动词:多地用イ音便;八丈岛、以茨城为中心的关东、南东北方言カ行用促音便,秋田、长野中南部、部分近畿等地方言用拨音便,飞驒也用非音便形;八丈岛中之乡、末吉、青岛、岩手县雫石町方言ガ行用浊化促音便(-giC > -gC > -QZ,对比其他区域为 -giC > -ĩC > -iZ)

- サ行四段动词:静冈以西(近畿、爱媛除外)方言多用イ音便,八丈岛方言表现为 i 失落。

- バマ行四段动词:多地用拨音便,富山五箇山、三重志摩、奈良南部、愛媛、高知、中国西部、九州方言为ウ音便,八丈岛、伊豆利岛、奈良田、井川、开田村、秋山乡、德山村、南伊豆町大濑方言为促音便。

- ワ行四段动词:东日本、山阴方言用促音便,西日本(山阴以外)、九州方言、琉球语用ウ音便。以爱知、岐阜、中越、北越、佐渡、富山为界,以东用促音便,以西用ウ音便。

- 形容词:西日本用ウ音便,东日本不发生音便。以丝鱼川-长野岐阜县境-西三河一线为界。

南琉球语群的四段动词连用形无音便形,而北琉球语群存在音便形(连用形 + te/ta 时 t 的变化):

表格 | 冲绳语的四段动词连用音便形

这种对立也体现在 /u/ 的发音上:东日本(包括标准语)、出云、北陆方言为非圆唇且舌位更前的 [ɯ̟](东北方言中进一步央化),西日本、九州方言、琉球语为比 [ɯ̟] 更圆唇的接近 [u] 的发音。

音节与音拍

日语语言学和诗学传统将音节(syllable)进一步细分为更小的分节单位:音拍(mora)。在许多方言中,音节和音拍的区别在音调规则中起重要作用:某些非独立音节(如拨音、促音以及双元音序列中的第二元音)虽然自成音拍,但与前一音拍共同构成音节,这些非独立音节承载 /H/ 调(重音核)的能力因方言而异。上代日语尚未区分音节和音拍,中古时单音节词出现延长,但长短元音之间并无表意区别。音拍方言可能从中世开始出现。

从中世到现代,中央本州(中部到中国、四国)方言的发展表现为:拨音和双元音序列中的第二元音继续作为音调承载者,而促音虽不能承载 /H/ 调,但可作为时间单位(形成音拍)。例如,现代京阪式和许多中央东京式(内轮、中轮东京式)方言中,拨音和双元音序列中的第二元音能够承载 /H/ 调。根据金田一(1958),这些方言包括京阪式方言,以及东京式方言中的十津川、山口、冈山、兵库、四国、静冈(下田)、长野(部分)、群马(部分)、爱知(丰桥)方言。在这些方言中,京阪式的

/H/ 调出现在非独立音节上受到严格限制:该词必须以 /L/ 调起始,但名词复合过程可能使非 /L/ 调起始的词语的非独立音节获得 /H/ 调。在一些方言(如标准语)中,所有非独立音节均不能承载 /H/ 调,只有非独立音节前的音节能承载。类似地,名词复合过程也可能使长元音的第二个音拍承载 /H/ 调。还有一些方言中,非独立音节被大大缩短,双音拍的单音节听感类似单音拍的单音节。这些方言(语言)包括外轮东京式中的东北、新潟、岛根、十津川、东南九州、德之岛、与那国,这些方言(语言)被称为「音节方言」(柴田武

1962)。

以高元音 /i/ 结尾的「不完全相同的元音序列」被单音节化为双元音单音节,历史上位于第二元音的 /H/ 调转移到了第一元音上。而以非 /i/ 结尾的不完全相同的元音序列未被单音节化:/H/ 调仍能保留在第二元音上(如「家」 ie、「竿」 sao)。

许多日语方言的非独立音节能在大多数方面自成音拍,是因为它们从音节上继承了时序和承载音调的功能,这些方言被称为「音拍方言」。在标准语中,音拍是一个独立的时序单位,但不是一个独立的承载音调的单位。非 /i/ 结尾的不完全相同的元音序列比 /i/ 结尾的序列的独立承载音调能力更强,这是音拍的音调承载能力随时间减弱的结果。中央本州的促音、标准语的以高元音

/i/ 结尾的「不完全相同的元音序列」的第二元音 /i/ 的现象表明:这些特殊音节即便失去了承载音调的功能,承载时序的功能仍保留了下来。现代东南九州和东北等音节方言的非独立音节失去了承载音调和时序的功能,这一过程可能是先失去承载音调的功能,然后失去时序功能。

由于现代方言在哪些音段可否承载 /H/ 调存在差异,带非独立音节的单音节词的方言音调对应关系较为复杂。金田一(1943)比较标准语、冈山和京都方言的音调,发现冈山和京都存在对应关系。

表格 | 东京、冈山和京都的带 -i 的单音节词音调

ハ行转呼与 /w/ 音衰弱

这两个变化代表了日本历史上的轻唇化和去唇化过程,贯穿自中古到近世。ハ行转呼是元音优势的音变,但在大部分方言中都发生了。

ハ行转呼的轻唇化过程始于中古:词首 /p-/ > /f-/ [ɸ](约 1000 年,Frellesvig 认为可能发生在约 1300 年),词中 /-p/ > /-w/(早于 1000 年),但在拨音、促音后保留,并可能也保留在拟声拟态词中;有些词中 /p-/ > /f-/ [ɸ]。中世晚期传教士文献记载,词首ハ行被表记为 /f-/

[ɸ],同时,为了表记外来语、拟声词等情况的 /p/,/p/ 音又被重新引入,这就是半浊音。近世(约 1700 年)发生了ハ行转呼的去唇化过程:

f- > h- [h] / __ {a, e, o}; > h- [ç] / __ i; > f- [ɸ] / __ u

可能引起词中 /p-/ > /f-/ [ɸ] 的原因:提示复合关系、中古 f/b/m 交替(实际上 f 可能是 b 的无浊点形式)、未参与ハ行转呼(在ハ行转呼前已不使用,辞典记载的是古代形式的转写形式;在ハ行转呼结束才出现,多为拟声拟态词)。

方言中,北东北、出云等地方言保留词首 /f/ [ɸ],静冈县井川、八丈岛方言偶有词首 /p/ [p]。琉球语的 *pu- 现代都变成了为无对立关系的 [hu] 或 [ɸu],其他元音前,喜界、与论到北冲绳、共通宫古到核心八重山保留了词首 /p/ 音,但词中 *p 经历了ハ行转呼的过程,失落或变成了 /w/(/a/ 前),琉球ハ行转呼可以追溯到 16

世纪,词中的变化早于词首的变化,许多词中的 *p 早早地轻唇化为 *w,参与了 /w/ 音衰弱的过程。与本土类似,词中 /Qp/ 保留了未转呼的 /p/。但方言中对 *p 的保留,说明 *p 可为琉球祖语构拟。

/w/ 音衰弱的去唇化过程亦始于中古:w > Ø / (#) __ {i, u, e, o} (实际上 /o/ [wo],即 /wo/ 与 /o/ 合流)的过程,词中的变化(12 世纪)先于词首的变化(14 世纪),具体而言:约 1000 年,词中 (w)o 合流;约 1100 年,词中 (w)i, (w)e 分别合流;约 1300 年,词首

(w)i, (w)e 分别合流。近世,/o/ [wo] > [o],现代部分方言保留了 /o/ [wo] 的读法。

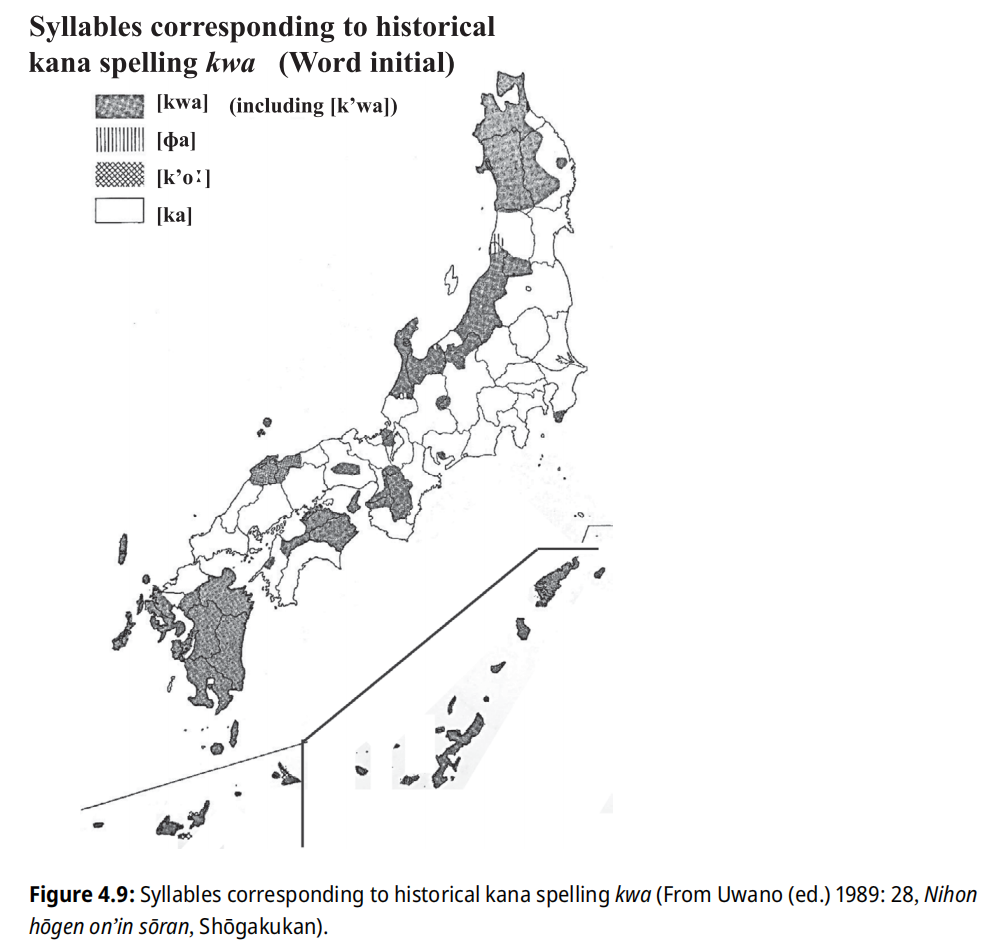

中古的 /w/ 音衰弱尚未影响到 /kwa, gwa/ 合拗音,直至 19 世纪中期合拗音完全消失:w > Ø / {k, g} __ a。现代合拗音只在北东北日本海侧、越后、近畿郊区、出云、九州(高龄层)方言、琉球语(正月:首里 syoogwaçi)中残留。

琉球语也经历了类似的 /w/ 音衰弱过程,词首在北琉球与喉塞音音位对立,在南琉球塞化成 /b/;词中在前元音前失落,后元音前会失落或者参与到连续元音融合长音化过程中。

单音节词自动元音延长

单音节词的元音延长现象在中央日本和琉球独立发生。内轮东京式(如十津川、能登)和京阪式(如京都、和歌山、兵库)方言中,单音节词的元音不论是否独立都会自动延长;而中轮东京式和濑户内海岛屿上的京阪式方言则仅在独立的单音节词中自动延长元音。

日琉祖语可能像许多其他语言一样,具有起伏调(音节内音高上升或下降)的音节更易自动延长,而平板调的音节则自动变短。在某个时期,大多数方言中起伏调的自动元音延长丢失,而中央日本方言和琉球语则将单音节自动延长的规则通用化。不过,并非所有现代内轮东京式方言都自动延长元音长度(例如名古屋和爱知的其他方言),这可能是因为这些方言在起伏调和平板调对比消失之前,也曾经历过自动延长元音的阶段。

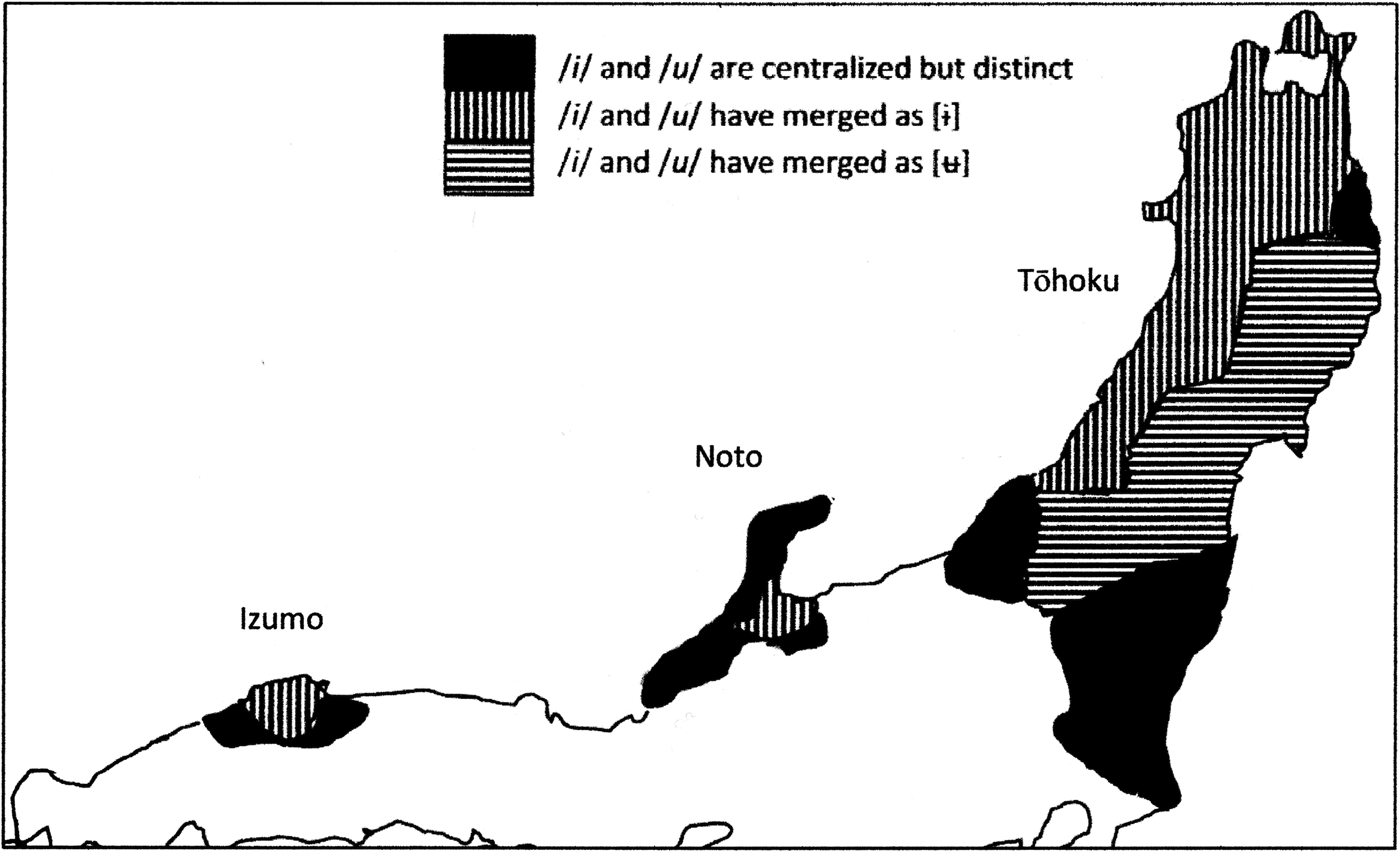

高元音央化

高元音央化现象出现在出云、北海道沿岸部、东北、东关东、房总半岛(在关东方言扩张前可能属于东北方言)等方言中。在与外轮东京式 B 的范围重合的地区,高元音央化后进一步融合,但在与外轮东京式 A 范围重合的地区,则保留了区别:东北方言以奥羽山脉为界,西北方言统一为 /ï/ [ɨ],东南方言统一为 /ü/ [ɯ];东北太平洋侧和西南日本海侧方言则不统一,保留 /i, u/ 各自的央化。出云和鸟取县米子市方言中,除 [k], [g], [ɸ] 后外,几乎所有 /i, u/ 都混同为 /ï/ [ɨ],而距离米子市较远的地区则保留 /i, u/ 各自的央化。此外,千叶、埼玉东部、北陆富山、石川、福井县岭北等地方言也存在类似现象。

中世东北地方的文书中已记载了此现象。11 世纪时,「陆奥」已出现现代 mutsu(< miti < OJ mitino2ku)的读法,这似乎是央化 /i/ 的体现,而陆奥区域正好对应央化为 /ü/ [ɯ] 的区域。然而,这些变化可能发生在很早的时期,并与古代出云的影响及人口迁移有关。

舌冠音后高元音合流

在东日本(包括标准语)、出云和北陆方言中,元音 /u/ 为非圆唇且舌位更前,尤其在 /s, z, ts, y/ 后进一步前化为 [ɨ],这可能是中世词首 /yu/ 音节出现 /i/ 变体的原因(东京也有 /syu/ > /si/)。东北大部分地区(东岩手部分地区除外)、富山日本海侧和中央出云方言中 /i/ 也发生央化,导致 /i, u/ 在舌冠音后合流,形成「四个假名合一」现象。不过,在出云周边和东岩手部分保留外轮东京式的方言中,尽管 /i/ 央化,但舌冠音后的 /i, u/ 仍能区分。

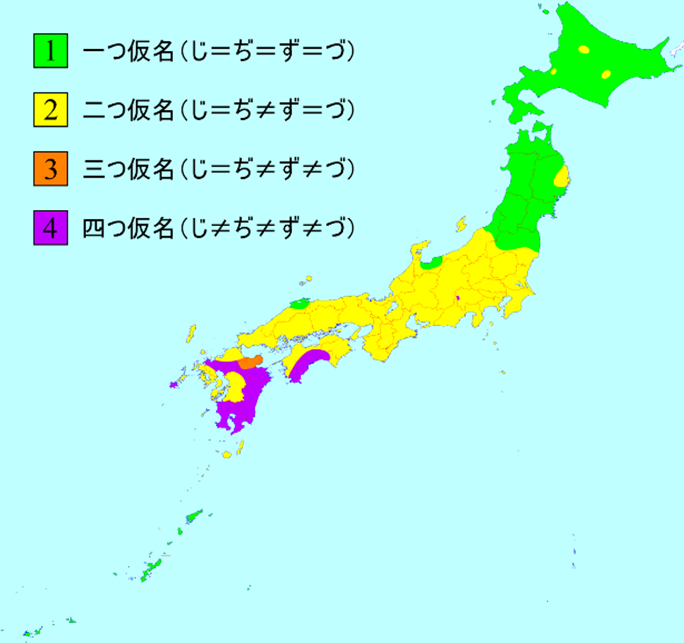

四个假名的变化

中古「ヂ・ヅ・ジ・ズ」是四个特殊的假名,分别对应音节 /di, du, zi, zu/。中世传教士文献记载,/t, d/ 在高元音前发生了腭化或擦化:

{t, d} > {c [tɕ], j [dʑ]} / __ i; {ts, dz} / __ u(《日葡辞書》写法:{t, d} > {ch [tɕ], g [dʑ]} / __ i; {tç [ts], zz [dz]} / __ u)

导致 /di, du, zi, zu/ 在中世分别变成 /ji, dzu,

zi, zu/,四个假名仍保持对立。因 /dʑ, ʑ/, /dz, z/ 分别合流,四个假名在现代方言中发生了不同程度的混同。表日本方言多为区分两个假名的方言,出云-东北日本方言多为四假名合一方言。

四个假名的发展过程:

- 表日本方言:di, zi, du, zu(区分四个假名)> ji, zi, dzu, zu(区分四个假名)> zi, zi, zu, zu(区分两个假名)

- 保守的出云-东北日本方言(高元音央化):dï, zï, dü, zü(区分四个假名)> dzï, zï, dzü, zü(区分四个假名)> zï, zï, zü, zü(区分两个假名)

- 革新的出云-东北日本方言(高元音完全央化合流):dï, zï, dï, zï(区分两个假名)> dzï, zï, dzï, zï(区分两个假名)> zï, zï, zï, zï(四个假名合一)

方言中四个假名的混同:

- 区分四个假名的方言:九州、高知、十津川、纪伊半岛、长野县南端、山梨县奈良田、伊豆诸岛(新岛、利岛、八丈岛)方言,不同地区的 /di, du, zi, zu/ 的发音不完全相同,如:高知 [ʑi, zu, di ~ dzi, du ~ dzu];鹿儿岛 [ʑi, zu, ʥi, dzu];山梨奈良田 [ði, ðu, ɖʐi, ɖu] 等。

- 区分三个假名的方言:九州大分国东半岛等地存在 /di, zi/ 合流但 /zu, du/ 仍区分的方言。

- 四个假名合一方言(根据元音读音,也称作ジージー弁或ズーズー弁):东北大部分(东岩手部分区域除外)、富山日本海侧部分、中央出云、大部分琉球语方言。

- 区分两个假名的方言:包含标准语在内,除上述方言以外的大部分方言。

琉球语中,由于元音连锁变化,舌冠音后接中、高元音的情形在不同区域变化复杂,但基本归纳为两种混同模式:高元音前,*z/*d 合流,北琉球多为类似本土区分两个假名;更多区域为 *{i, u}, *e 的区分模式,导致四个假名合一。琉球语的 *t 腭化-擦化(*{t, d}i > *{c, z}i; *{t, d}u > *{ts, z}u)、舌面音后的 *u 央化(*u > *ï / *{s, z, ts} __)或许可以追溯到古琉球语时代。

琉球语高元音的特殊变化

琉球语的高元音和非高元音存在许多特殊变化。由于完全 MVR 会造成中高元音混同,因此许多变化发生在完全 MVR 之前。

- 辅音腭化:*i 的顺行腭化同化(琉球)

见于北琉球语群、古与那国语中,可能追溯到 PR:

*{t, s, k, d, z, g, n, r} > 腭化的 {t, s, k, d, z, g, n, r} / *i __

在其他辅音发生得不太广泛。16 世纪南冲绳方言已经发生此过程,18 世纪已完成。冲绳语后来发生了第二次腭化同化:*{i, ï} 的顺行腭化。 - 辅音擦化

① *C{i, u}r 的同化或擦化同化(琉球)

除奄美大岛、冲永良部、与论以外,*C{i, u}r 经历了特殊变化,将琉球语分成 3 组:北琉球、宫古-核心八重山、与那国。

似乎在所有北琉球语群中发生:*r 被前一辅音顺行同化后,失落高元音,导致后续辅音唇化或腭化。然后,*zw > d; *sy > s(竹富除外), *sw > s。井之川方言体现了这个阶段。冲绳 *nb 被 /nd/ 替换的原因可能是南冲绳动词词形的统一(-b 尾动词接续形 -di),并随同上流方言的影响向北扩散。与那国的 nd 可能来源于冲绳,但也可能是独自创新,因为 *bir, *gur, *kur 的反映与冲绳并不相同。

宫古、核心八重山语中,发生 *e 的 MVR 和 *pu, ku > fu; *bu > *ɦu, *gu > *ɦu(宫古), u(核心八重山)的过程后,*r > {v ~ f ~ z [z ~ ʑ](非 z [dz ~ dʑ]) ~ s} / *{u ~ u̥ ~ ï ~ ï̥} __(*ur > uv 不常见)。然后发生第二个变化:失落高元音,r 前的辅音被同化,导致 {v ~ f ~ z ~ s} > {Qv ~ Qf ~ Qz ~ Qs}。核心八重山语进一步缩减了这些序列:*Qv > b; *Qz > z,黑岛方言的 (Q)v 可能是宫古语的影响而不是保留。

该过程发生在琉球语的完全 MVR 前,可能处于古琉球语与中古琉球语的转换期。

② *C{i, u}{y, w} 的擦化同化(宫古、与那国)

宫古语、与那国语中的 *w, *y 可能与 *r 同时发生了类似的过程:

*y > {z [z ~ ʑ] ~ s} / {u ~ u̥ ~ ï ~ ï̥} __

*w > {v ~ f} / {u ~ u̥ ~ ï ~ ï̥} __

宫古及其离岛方言保留了这些变化,但倾向失落 /z/。八重山语中,/z/ [z ~ ʑ] > [dz ~ dʑ],通常宫古、八重山 /z/ 的清音变体 /s/ 是腭化的 [sj, ɕ],而中筋的 /ş/(来自 *{r, w, y})是非腭化的。大神方言中,由于软腭音化过程 *{c, z} > {k, g} 的影响,一些 z [z ~ ʑ] 也被软腭音化为 [ɣ]。

本土北陆方言福井三国町安島方言也存在类似的变化,但条件是要求在非高元音前:

{ku, kur, kuw, kwar, fu, fur} > Qf / __ {a, e, o}; bur > Qb / __ {a, e, o}; sir > Qs / __ {a, e, o}; 动词尾:-rV wa > Qva

③ *{p, b, k, g}u 的送气擦化(南琉球)

南琉球 *pu, *ku > fu [ɸu] 与 *bu, *gu > *ɦu [βu ~ vu] 平行变化,*ɦu 在不同方言中还有进一步变化,宫古语中混同了。 - 音节拨音化

① 尾高元音音节的条件拨音化(琉球)

许多方言中发生,特别是核心八重山语:*{b, d, z, g, m, n, r}{i, u} > n / __ #

一些北冲绳方言(奥、辺土名、奥武、伊平屋、伊是名、久高)亦有类似变化,但是此处的高元音也包括来自 MVR 的高元音,亦存在不少例外。

② 鼻音音节的高元音失落引起拨音化(琉球)

一些方言中,词首 *{m, n}{i, u} 可能失落高元音,导致音节变成拨音 /n/,宫古尤甚,其次八重山,喜界、奄美大岛最少,在 *s 前最能保留。词尾的 *{-m, -n}{i, u} 音节则更趋于稳定,一些方言(名濑、汤湾、川平、池间、石垣、竹富、波照间、黑岛)通常在词尾变成拨音 /n/,宫古语还存在 /m/。大和浜方言中,一些原来带尾 /ni/ 的昆虫名词逃逸了简化为 /n/ 的过程:*tani > thami; *ari > *ani > ami。

首里方言、与那国语中,某些情况下可以说明导致变体的条件:两音拍名词通常能保留原形,在更长的单词中变成 /n/。

③ 词首高元音的拨音化(南冲绳、宫古、与那国)

南冲绳:*{i, u} > n / # __ *{{b, d, z, g, m, n}, C{i, u}}

可追溯至 16 世纪。首里方言中,如果 *{i, u} 处于特定音调中的元音延长位置(琉球语的元音长度与音调绑定),则可避免拨音化。

宫古、与那国:*{i, u} > n

宫古的 *i 通常能在 *{d, z, n} 前保留。

④ 与那国的词首高元音音节的拨音化或促音化(与那国)

广泛发生以致通常难以确定词源:

*{p, t, s, k, b, d, z, g}{i, u} > n / __ *{b, d, z, g, m, n, r}

*{b, d, z, g}{i, u} > n / __ *{p, t, s, k}(罕见;一些方言中不规则地发生 *bu > n / __ sV)

*{p, t, s, k}{i, u} > Q / __ *{p, t, s, k} (> Ø 且使后续辅音咽化); > 咽化的 *{p, t, s, k} / # __ ; > {p, t, s, k} / 其他。

最后一条,池间、伊良部长浜方言中亦存在类似的过程。本体系中,与那国的咽化用撇号「'」标注,注意由于与那国广泛的辅音强化过程,咽化的结果可能产生与原辅音不同的音位,如 /s/ 的咽化会产生 /c', ts'/,/k/ 的咽化会产生 /c', t', k'/。此过程可能早于 *C{i, u}r 的同化。 - 高元音失落

① 高元音清化导致辅音送气化(MVR 前,琉球)

以下规则适用于琉球语,但是南冲绳只有部分词语受到影响:

处于清辅音间或词尾清辅音后的高元音清化,而清化的元音进一步导致前面的清辅音送气:

*{p, t, k} > {*ph, *th, *kh} / __ *{i̥, u̥}

有些经历了 MVR 的词语也通过此规则使辅音送气化,说明是从本土日语借用的词语。

② 词首清音节失落高元音引起促音化(MVR 前,北琉球)

北琉球(与论、冲永良部以外)方言有倾向:*i, *u > Ø / *{p, t, s, k} __ *{p, t, s, k}。此过程导致词首产生促音。

③ 词首纯高元音音节的条件失落(MVR 前,波照间、与那国)

波照间方言的零星变化:*u > Ø / # __ *b

与那国:*i > Ø / # __ *{m, n, r, w, y}

④ 高元音失落引起闭音节化(MVR 后,南奄美)

在南奄美大岛的古仁屋、诸钝方言中,高元音通常失落,但在可能产生连续辅音的情形下保留。存在例外,一些单词也会在应该丢失的情形保留,或者丢失不应丢失的非高元音(如 *o)。因此这种变化可能出现在琉球 MVR 之后。 - 辅音咽化(MVR 前,北琉球)

北琉球的辅音对立,有视作咽化和非咽化的对立,或者送气和非送气的对立的流派。以奄美为中心(喜界、奄美、德之岛、冲永良部)的北琉球语群的辅音会因高元音引起咽化,其规则为:

*{p, t, k} > 咽化的 {p, t, k} / { __*{i, u}, *{i, u}__}(包含 *t > {c, ts} 的情形)

与琉球语通用的送气规则相比,咽化规则作用有限。这类方言由于辅音在高/非高元音前存在咽化/送气区别,可以仅标识送气辅音来区别咽化辅音。本体系一般不标出咽化辅音(与那国语除外)。一些方言没有咽化区分,如佐仁在固有词中无咽化 /p/ 的区分,咽化的 /p/ 似乎只见于外来语;喜界存在词首咽化 /k, t, ts, m/ 的区别;德之岛存在咽化 /k, t, c/ 的区别;冲永良部存在咽化的 /k, t, m/ 但已相当弱化,不与非咽化者区别;与论没有咽化 /k/ 的区别。 - 后高元音前化:*u 的条件前化(MVR 前,宫古、核心八重山)

宫古、核心八重山:*u > i / # __ {Q, n} - 高元音同化:/ï/ 被高元音同化(MVR 后,琉球)

*ï > i / iC __ ; > i / __ Ci; > u / uC __ ; > u / __ Cu。/i, u/ 可以来自 MVR。

表格 | 琉球语方言的咽化、送气音位对比

琉球语的辅音送气化

北琉球语群(从喜界到久高)存在一组由非高元音引起的送气与非送气清辅音的对立。送气化发生在 MVR 前,核心过程为:

*{p, t, k} > {ph ~ f [ɸ], th, kh} / *{#, e, o, a} __ *{e, o, a}

MVR 后,从喜界到北冲绳,词首的 *{t-, k-} 和部分残留的 *p- 分化为送气和非送气变体,词中的 *p- 由于太罕见而难以归纳,*t- 变为非送气,*k- 保留送气对立(处于辅音尾动词词尾 *-k 也变成非送气),送气的 *kh 在北琉球语群中变为 /kh, x, h/(词首)以及 /x, h, Ø/(词中)。

奄美大岛(包括加计吕麻、与路、请岛)进一步抑制了送气性:

词中 *{k, t} 在以下情形送气:*{k, t} > {kh, th} / V __ *{i, u}

随后固定词中 *{kh, th} 的送气性质,但在以下情形抑制送气性:

*{kh, th} > {k, t} / *{p, t, s, k}V __

清辅音和被抑制的送气辅音之间只能有一个元音,因此在 C1VVC2 结构中,C2 可以保留送气性质。

送气规则出现较早,而且南北琉球规则不同,对早期南琉球语群辅音的塑造有重要影响,导致 *o/*u 的对立转变到辅音上(*e/*i 的对立仍保留):

*po > *pu; *ko > *ku; *pu ~ phu̥ > phu > *fu; *ku ~ khu̥ > khu > *fu

词中 *k 在八重山新城方言中存在清化和脱落规则:

- *k > k / {n, ï} __ *{a, e, o}

- *k > h / __ *{a, e, o} 且前一音节元音未清化

- *k > Ø / {p, t, s, k}{a, u} __

送气规则还影响了琉球语的语法:琉球语中形容词最常见的形式是形容词词干 + *sa,在南琉球(中筋、大浜、竹富、祖纳)方言中,这个结构仍可用作副词。形容词终止形的常见形式是 *sa + *amu/*ari,在一些冲永良部的方言中 *-sa+amu > *-saQan,其他方言通常发生缩减:大和浜、伊江岛 -sa,诸钝 -sam,首里 -san,石垣 -saan,鸠间、与那国 -an。一些方言中 *s > h 有特殊的形态学意义,因为这一现象同时适用于形容词终止形和 -s

尾的动词活用形式(见表)。因此 *s 的送气亦可解释为交替:处于第三或以后音拍的 *s 会出现交替:*s ~ *h / __ a。

表格 | 琉球语方言中的 *s > h

琉球语元音的连锁变化

16 到 19 世纪,琉球语元音经历了剧烈的连锁变化:1. 舌冠音后的 *u 央化;2. MVR;3. 高-央元音 *ï [ɨ] 前移;4. MVR 引起的高元音抬升等,具体有:

① *u > *ï [北 ɨ, 南 ɿ] / {t, s, d, z} __(喜界、与路、请岛以外); ② *o > u; ③ *e > i; ④ *e > ɪ; ⑤ *e > ï [北 ɨ]; ⑥ *ï [北 ɨ] > i; ⑦ *ï [北 ɨ] > ɪ; ⑧ *i > ɪ; ⑨ ɪ > i; ⑩ *i > ï [南 ɿ](会有例外); ⑪ ï [南 ɿ] > i

宫古、八重山的 /ï/ [ɿ] 与北琉球的央化 /ï/ [ɨ] 不同,实际上为舌尖化,为类似现代汉语整体认读音节资雌思的「韵母」[ɿ](诸说不一)。舌尖化是受 *e 的抬升推挤的,类似地,宫古部分地区因 *o 的抬升,*u 也前移为了 /v, f/。/ï/ [ɿ] 的摩擦性较强:宫古语会根据前一辅音清浊插入中间 [-s-, -z-]:kï [ksɿ], gï [gzɿ],八重山语中新城方言最为接近。在南琉球,在第二音节存在高元音的情形,第一音节的高元音可能并非来自 MVR,而是原有高元音的遗留,这为辨别中、高元音增添复杂性。

另外,尹熙洙(2024)根据 15 世纪的朝鲜语对音,*u > *ï 可能存在变体:后续元音为非圆唇时为 [ɨ](对应 MK ᄋᆞ),其他情况为 [ʉ](对应 MK 오或우)。

不同地区发生了不同的连锁变化。即使同样变为简单的 /a, i, u/ 三元音系统,由于分数南北琉球语群,冲绳、西表、与那国的发展过程并不相同。

- 喜界志户桶 ①②③④⑤

- 奄美大岛、加计吕麻 ①②④⑤

- 东德之岛 ①②④⑤⑦⑧

- 西德之岛松原 ①②④⑤⑦⑧⑨

- 冲永良部国头岬 ①②③④⑦(但国头岬的 [ɪ] 已不可辨识,并入 [i],即 ⑨)

- 冲永良部手手知名、上城、濑利觉、茶花、与论其他、冲绳及邻近岛屿 ①②③⑥(变成简单的 3 元音系统)

- 麦屋 ①(但 *u 改为 *i)②③

- 南琉球多地(大神、大浦、与那霸、上地、中筋、石垣、川平、小浜、波照间、新城)①②③⑩(但 *{#, m, n} 后不抬升)*ii > iï / *{m, n} __ > ii ~ ee

- 竹富 ①②③(大部分情况 *i/*e 混同)

- 池间、伊良部 ①②③⑩(但用 ① 条件)

- 鸠间、黑岛、西表、与那国 ①②③⑩⑪(西表、与那国 ⑩⑪ 过程完全,变成简单的 3 元音系统)

奄美大岛至德之岛的方言存在保留 *{e, o} 不抬升的条件:

- *{e, o} 毗邻于含 *a 的音节

- *{e, o} 处于(特别是双音节词的)第二音拍

某些词汇脱离规则的限制,暗示了借词性质。如本土日语「烟」 ke{b,m}uri 的同源词 PR *kebusi > 首里 kibusi,但 ke{b,m}uri > 首里 cimuri(借词;推导形式 kibui)。

因琉球语的高元音和非高元音本身的性质引起辅音发生变化(高元音引起的腭化、咽化等变化,非高元音引起的送气等变化),MVR 后,元音对立向辅音对立转移。

连续元音融合长音化

日语通常用 /i, u/ 而少用 /e, o/ 分别接在元音 /e, o/ 后表示其长元音。从统计学来看,/i, u/ 的使用频率远高于 /e, o/,原因为 /i, u/ 可以来自汉语 {-i, -u, -ŋ} 韵尾,也可以来自日语的イ/ウ音便;而 /e, o/ 通常是来自音变(如ハ行转呼),加之甲乙元音融合后,/e, o/ 都是带冠音的(e [je], o [wo],在《日葡辞书》中分别写作 ye, vo/uo)。因此,并非从一开始 /e, o/ 分别接 /i, u/ 就表示长音,而是在大部分方言中,/ei,

ou/ 变成了 /e, o/ 的长音 /ee, oo/,这就是「连续元音融合长音化」。

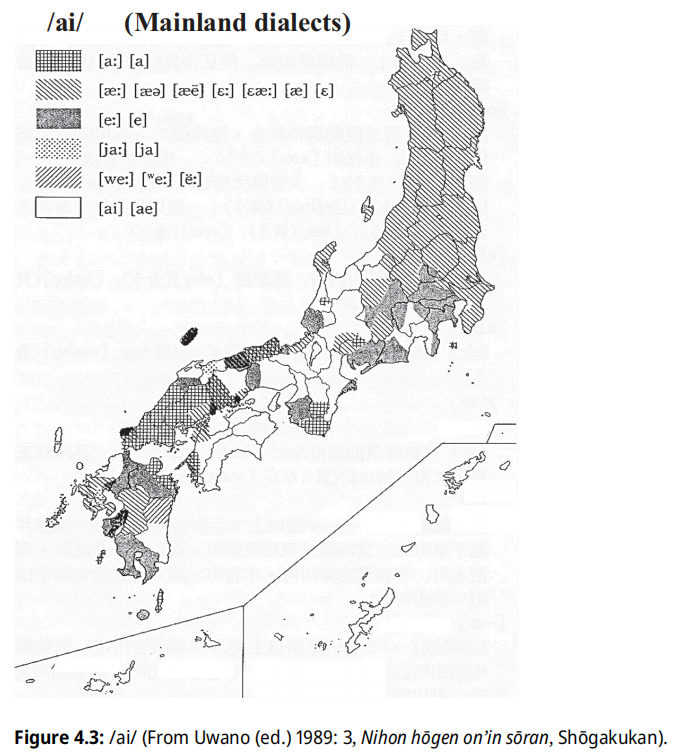

连续元音融合长音化在东日本、中国、出云、九州方言中盛行。除了 /ei, au, ou/ 在全日本基本发生了连续元音融合长音化,其他连续元音在北陆、近畿、四国方言基本不发生此过程。

中世及以后的连续元音融合长音化分为两个阶段:中世的 /Vu/ 长音化和近世的 /Vi/ 长音化。中世后期,/Vu/ 连续元音在 /u/ 的影响下,经历了融合后长元音化:/au, ou, eu, iu/ > [ɔɔ, oo, yoo, yuu]。仿照汉语的概念,[ɔɔ] 被称作「开音」,[oo] 被称作「合音」,形成了开合对立。近世,多数方言(含标准语)的开合 /oo/ 合流为 [oo],但仍有方言保留开合的区别:九州、佐渡、大鸟等地方言 /au, ou/ > [oo,

uu](九州部分地区会把长音读短),中越、奈良田方言 /au, ou/ > [ɔɔ, oo],西端越、栃木部分地区(ワ(ハ)行四段动词终止-连体形)、茨城、气仙、中国山阴方言 /au, ou/ > [aa, oo],出云方言 /au, ou/ > [a ~ aa, o ~ oo]。这一变化将出云方言的ウ音便改造成ア音便。

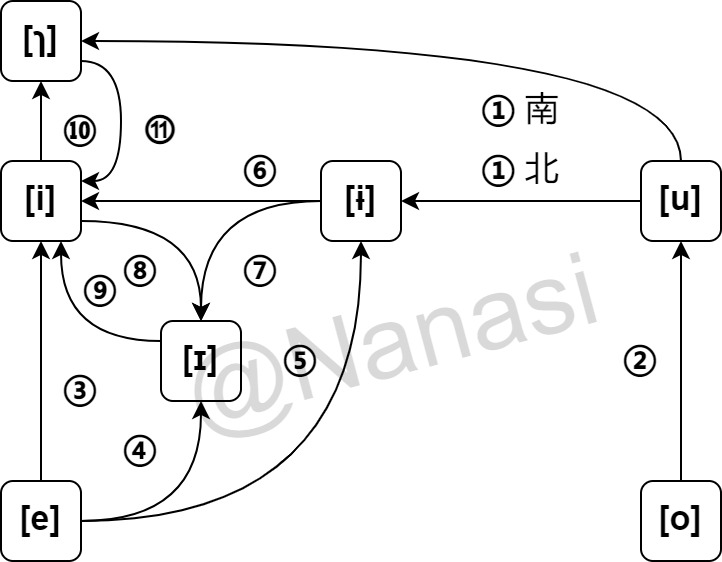

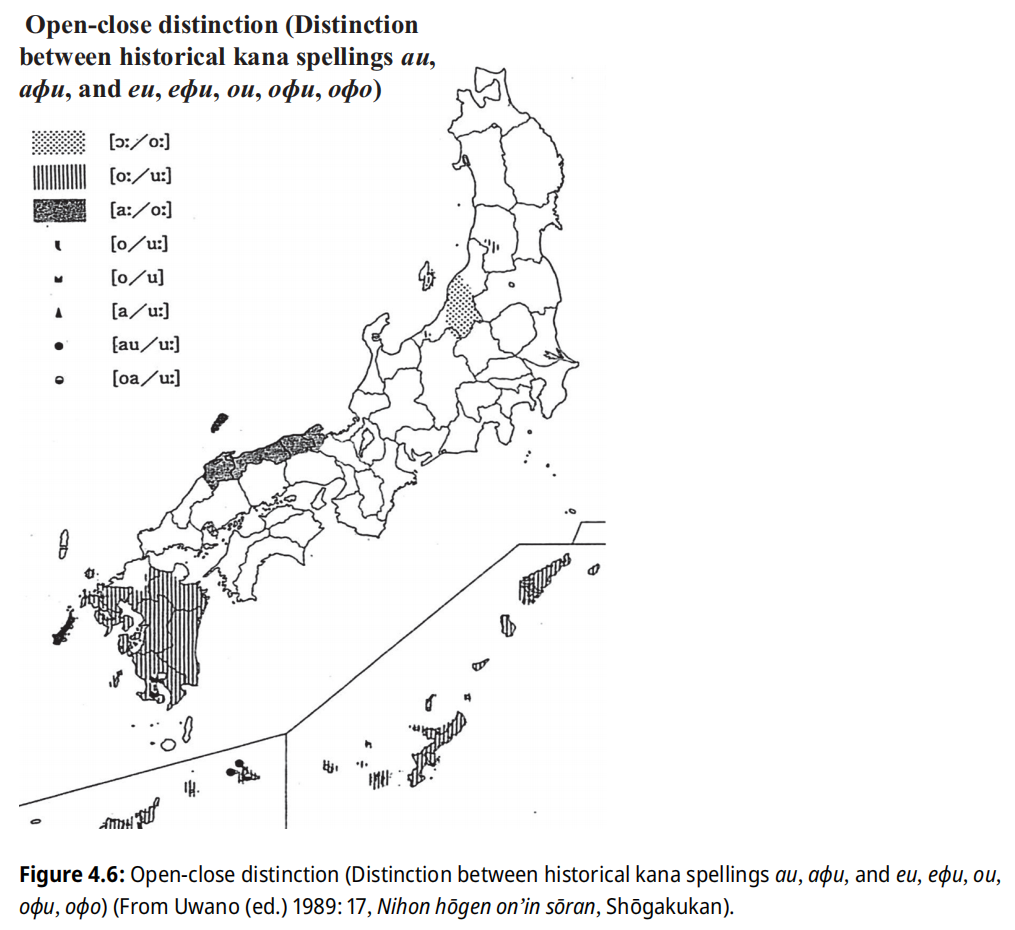

近世,Vi 连续元音也经历了融合长音化。连续元音 /ai/ 在东日本、中国、九州方言中基本上融合,因地域发音不同:[ee, ɛɛ, ææ, aa] 等,中国东山阳、东山阴方言 [ææ, ee, jaa, jææ],西中国方言 [aa],山形郡内方言 [jaa],出云、西伯耆方言 [e, ee],隐岐多地方言 [ee],隐岐岛后西部、岛前部分区域方言 [ææ](关于中国 ai 的读音,但马出石生人泽庵和尚(1573 - 1646)在《结绳集》中记载,当时的 /ai/ 为 [ai ~ eja] 的中间音,但马丹后山家有人读作 [jaa]),北越、中越、奈良田方言 [ɛɛ, ææ],八丈岛方言:三根、大贺乡、末吉方言 [ee]、㭴立方言 [jaa]、中之乡方言 [ɛɛ]。大部分地区如果发生 ai > [ɛɛ, ææ],会与 ei > [ee] 对立(如东北方言),西关东方言混同 /ai, ei/ > [ɛɛ ~ ee]。发生连续元音 /oi, ui/ 融合的地区较少,西关东、中部、近畿(用于部分词语)、中国等地方言 /oi, ui/ > [ee, ii],奈良田方言 /ei, oi, ui/ > [ee]。北陆、近畿、四国基本不发生融合。

连续元音 /ei/ 在许多方言中(含标准语)> [ee],但纪伊半岛南部一部、四国高知、爱媛、九州各地、伊豆诸岛利岛都存在不发生融合,仍读作 [ei] 的情形。

岐爱方言中西浓、名古屋、东浓西部、爱知濑户盛行元音融合长音化:西浓、名古屋方言 /ai, ae, oe, ui/ > [ææ, œœ ~ oo, yy ~ uu];东浓西部、爱知濑户方言 /ai, oi, ui/ > [aa, oo, uu];东浓东部、飞驒方言较少发生融合长音化、北浓不发生。九州方言亦盛行连续元音融合长音化:丰前南部、大分、肥筑、萨隅方言:/ai, ei, oi, ui/ > [ee, ii, ii, ii],宫崎北部的西臼杵郡和东臼杵郡诸冢村等地高龄层在融合元音前插入 -w-,北部和西部的东臼杵郡椎叶村、西臼杵郡五濑町三所、鞍冈、儿汤郡西米良村等地方言类似肥筑方言 /ai, oi/ > [jaa, ee],肥筑和丰日的中间地带方言 /oi, ui/ > [ɯɯ];肥筑、萨隅方言 /ai, ae, oi, oe, ui/ > [e, e, e, e, i],甑岛方言 ai > [e, ee, ææ, jaa, aa],种子岛方言 ai > [aa],佐贺、长崎方言 /ai, ei, oi, ui/ > [jaa, ee, ee ~ wee, ii],熊本北部方言 aa > [jaa],南部方言 aa > [ee]。

琉球语中,冲绳语盛行元音融合长音化,其他区域的方言多有不融合的形式。由于 MVR,现代的中元音多为连续元音融合长音化而来,但 MVR 与连续元音融合长音化的先后顺序尚不明,或许类似上代本土日语,是平行的过程。琉球的连续元音融合长音化基本为:*ai, *ae, *ee, *ǝi, *ǝe > ee; *au, *ao, *oo > oo; *ui, *oi, *ii > ii。19 世纪,冲绳语已经将 /au/ 读作 [oo]。喜界、德之岛、南琉球存在区分或不区分且融合或不融合 *ai, *ae 的方言:池间(不区分、融合或不融合)、平良・大神・宫古新城(区分、融合或不融合)、石垣(区分,*ai 不融合)、波照间(趋于不区分、融合)、竹富・鸠间・西表・与那国(不区分,不融合,合流为 ai);北奄美区分,南奄美不区分(奄美多地存在 *ai > ee; *ae > ëë;波照间也存在 *ai > ëë,但与 *ae > ee 已无区分,/ëë/ 常有对应的 /ee/ 变体)。南琉球存在融合或不融合 *au, *ao 的方言:平良(融合)、池间・大神・宫古新城・长浜・多良间(融合或不融合)、石垣・波照间・竹富・西表(融合)、鸠间(不融合)、与那国(融合为 u)。

表格 | 连续元音融合长音化

条件高元音降低

北海道南部、北东北、东关东、长野北部、越后北中部、富山大部、石川部分、中央出云、隐岐方言的词首或元音后 /i/ > /e/ [e̝];北东北日本海侧除外的区域的 /i/ 完全变成了 /e/ [e̝]。北东北、长野北部、北陆一部分、山阴词首、处于某些辅音后(通常不在 [k], [g], [ɸ] 和舌冠音后)的首音节的 /u/ > /o/ [o̝],但在东北不及 /i/ > /e/ [e̝] 广泛。中世东北、越后、岐阜高幡、关东琦玉地区的文书中已记载了此现象。但是,这些变化可能发生在很早的时期,并且与古代出云的影响和及人口迁移有关。这些区域的

/i, u/ 条件低化并非 MVR 的逆转,而是方言的创新:条件 /i, u/ 降低音变并不是同时发生的,且不限作用于发生 MVR 的词汇。

里日语分支(含琉球语)的其他创新

- 词中清塞音浊化(东北、九州西南)

/k, t/ 浊化为 /g, d/ 的现象,在现代东北、九州枕崎、吐噶喇群岛等地分布,通常的解释是因前后元音相狭的浊化同化。受到东北方言的影响,长野、岐阜、石川、福井四县北部的方言也有浊化倾向。南东北方言由于词中鼻冠浊音的失落,词中 /t, d/ > /d/。

如果将东北的词中清塞音浊化与词首浊塞音为正 VOT(即词首浊音清化)相关联的现象,则可用「同化前音」解释:词首浊塞音同化前面的无声而清化,词中浊塞音同化前面的元音而浊化。

琉球语石垣、川平、小浜方言,及可能的北宫古狩俣方言中,/k, t/ 通过下列规则浊化:

*{k, t} > {g, d} / *{b, d, g, z}V __

其他区域的浊化规则为,处于第三及以后音拍的非响音浊化,只要前面不紧接着清化(高)元音。

波照间:*k 浊化但 *t 不浊化,条件与石垣、小浜稍异(且如果前一音节为清辅音 + 清化元音,则不发生浊化):

*k > g / *{#, b, d, z, g, m, n}V __ *{e, o, a}

西表:*k 变化条件与波照间类似:

*k > h ~ Ø / *{b, d, z, g, m, n, #}V __ *{e, o, a}; > g / V: __

与那国:词中 *k 在 *i 以外的元音前浊化为 /g/。与 *g 的保留规则类似,如果前面紧接拨音,k 咽化为 /k'/。 - 词中浊音清化(东关东、南琉球)

栃木、茨城:{zi, zu, bi, bu} > {ci, tsu, pi, pu} / __ {k, t}; =dake(=だけ) > =take。

宫古大神:词中浊塞音 *{g, d, b} 会清化为 *{k, t, p}。宫古语的 /kï/ [ksɿ], /gï/ [gzɿ],在大神方言中,原浊音性质转变为非摩擦性的 ï:*ki > /kï/ [ksɿ]; *gi > /kï/ [kɿ]。

核心八重山(波照间、白保、小浜、新城、西表):除了 *{g, d, b} 会清化,*{m, n, r} 也能清化,此规则作用于清辅音开头词语的首辅音后的所有音素:*CVZV > *CV̥C̥V̥,可能是由于送气性质过强造成的。 - /r/ 失落或变化(出云、九州、琉球)

在出云和西伯耆(日野郡除外)方言中,词中、词尾的 /r/ 容易失落,常变化成前面元音的长音(高元音的情形多),出云方言 /re/ 的 /r/ 失落长音化容易在代词中发生。在隐岐更多是发生促音便,但单纯的辅音失落也会发生。九州方言也有这一特征,会引起长音化、促音化、拨音化。萨隅方言:r{i, u, e (,...)} > i / {Ø, C}V__ #; r > t / sV __; r > d。八丈:r > d。琉球语中,奄美大岛以外的北琉球、宫古语在 *{i, y} 前失落 *r。与那国语中,鼻音附近的 *r 有时变成 n。

据饭丰等,存在 rV 促音化、拨音化的地区有:岩手县、宫城县、山形县、福岛县、茨城县、栃木县、群马县、埼玉县、新潟县、淡路岛、広岛县、岛根县隠岐郡、鸟取县、香川县、徳岛县、福冈县、壹岐岛、对马岛。 - 软腭音腭化(出云、东北、琉球)

ki > [kɕi̥, tɕi̥] 发生在中央出云、东北。ki 腭化 > ci [tɕi] 也发生在部分琉球语方言(南喜界、冲永良部、冲绳、宫古伊良部-池间、与那国)中,伴随 gi 腭化 > zi [ʑi ~ dʑi]。宫古伊良部-池间、与那国的反映可能是受到上流方言的影响。 - 词首喉塞音增生(北琉球)

北琉球语群中,来自无辅音词首的单词在词首增加了一个喉塞音 [ʔ],与分别来自 *{w, y} 的 [w, j] 对立(无词首 [ʔ]),这一现象可追溯至 16 世纪(可能早于完全 MVR)。本土日语、广域八重山语(石垣、波照间、竹富、鸠间、与那国等)也存在类似情况,但喉塞音不作为独立音位存在。本体系通常不标出 [ʔ]。

[ʔi, ʔu] 在 [w, j, m, n] 前失落主元音,就产生了 [ʔw, ʔj, ʔm, ʔn]。

在冲绳今归仁、八重山川平、黑岛等方言中,某些词首喉塞音可能变为 h:

[ʔ] > h / # __ *V{p,t,s,k} - 中元音矫正(北琉球奄美)

奄美大岛至德之岛的方言存在保留 *{e, o} 不抬升的条件,也有降低高元音的情形:1. 任意来源(包括来自 *{e, o})的 *{i, u} 降低:*i > e; *u > o;2. 受毗邻音节中的 *a 影响,*u > o(罕见)。 - 中元音中和(北琉球奄美)

北奄美大岛:*{a, o, e}k{a, o, e} > ëë; *{a, o}k{a, o} > oo

南奄美大岛:*{a, o, e}k{a, o, e} > ëhë; *{a, o}k{a, o} > oho - 鼻元音(北琉球南奄美佐仁、与路)

*VmV > VṼ (post-MVR) - 辅音强化(南琉球)

南琉球语群中,词首的 *w 被强化为 /b/。与那国语存在更多的辅音强化过程,导致许多不同音节归并。辅音强化包含了两个步骤:辅音腭化-擦化(发生在完全 MVR 前)、塞化(发生在完全 *{i, ï} 合流前)。的规律是:擦音→塞擦音→塞音;近音→塞音。与词首 *w- > /b/ 平行,词首 *y 在与那国变成 /d/,这些变化都不能追溯到琉球祖语,因为 /d/ 只出现在词首,且也适用于原本为 y- 开头的汉语词的情形。与那国存在许多上流方言借词,这些借词回避了主流与那国语音变,导致强化过程迥异:

PR *ti > 南冲绳 *ci > 古与那国 *ci > 现代与那国 ti

而非:PR *ti > 南琉球 *tï > 古与那国 *sï > 现代与那国 ci - 词尾拨音增生(南琉球八重山)

在波照间、白保方言、与那国语中,某些名词末尾存在一个来源不明的尾拨音后缀 -n [ŋ],通常仅在独用时出现,其成因可能与连浊的原理类似,或与语流强化有关。-n 后缀的出现有三种模式,说明 -n 是后起的,甚至不能追溯到八重山祖语:① 波照间无且白保无,与那国有;② 波照间有或白保有,与那国无;③ 波照间有且白保有,与那国无。这表明词尾拨音增生现象可能是波照间、白保、与那国区域独立产生的;由于白保居民源自波照间的迁移,有些词的 -n 可能先在波照间方言中产生,随后传入白保。 - 竹富创新音变:词中 /k, g, m/ 失落、元音 /a/ 中央化、长音 /aa/ 缩短(南琉球八重山竹富)

① *{-k, -g} > Ø; ② *a > a ~ ǝ; ③ *aa > a; ④ *-m > m ~ Ø, *-b > b ~ Ø

①-③ 使 *aka > aa ~ haa ~ a(*aka > haa 也见于狩俣);④ 词中 *{m, b} 弱化使所在音节元音鼻化,并参与后续元音融合过程;②④ 使 *a{m,b}a > a{m,b}a ~ aa ~ aã ~ ǝǝ ~ ǝǝ̃

表格 | 与那国语的辅音强化

出云仁多方言的音变

平子(2024)对出云仁多方言(岛根县仁多郡奥出云町旧仁多町)的音变进行了汇总,考察了音变的发生顺序,我们可借此一窥出云系方言的音变。

- 高元音央化

*u, *i > ï / {ts, z, s} __

*u, *i > ï / {m, n, b} __ Ca

*u, *i > ï / f _ - *{ï, u} > i / f __ Ci

- /u/ 降低

*u > o / {m, n} __

*u > o / # __

*u > o / #y __ r - /r/ 失落

(C)ar{i, u} > (C)aa

(C)or{i, u} > (C)oo

以上适用于出云方言,以下见于仁多方言:

(C){i, ï}r{i, u} > (C)yaa, C = {b, m, n, k, g}

C{i, ï}r{i, u} > Caa, C = {ts, dz, s}

Cur{i, u} > Cwaa, C = {k, g, h}

(C)er{i, u} > (C)jae - *u > o / {a, o}{b, g} __

- *yu > i

- *f > h / __ {i, e}; *i > e / h __

- /i/ 降低

*i > e / # __

*i > e / m __

*{i, ï} > e / n __

此方言可能保留了 PJR *o,如 kusoo(薬,若按 *kusuri 推导为 kusaa)、sïrosï(印,若按 *sirusi 推导为 saasï)。

琉球语的音节变化

因不同区域多样的音韵变化,导致琉球语方言间的音节对应异常复杂。下表汇总了音节的变化:

表格 | 琉球语的音节变化

琉球语音韵史

琉球语复杂的音韵变化使得变化发生的时期难以界定,比较重要的事件有:琉球祖语的确立、完全 MVR、*{i, ï} 合流。许多与中-高元音区别有关的变化发生在前两个时点之间。

表格 | 琉球语音韵史

结合图表可清晰发现:

- 送气规则产生在很早的时期,划分出了南北琉球区域

- 辅音咽化在北琉球划分出了奄美和冲绳区域

- *C{i, u}r 同化在南琉球划分出了宫古、八重山、与那国区域

区域性音变:

- 全琉球音变:初次抬升、高元音前的齿龈音腭化-擦化、舌面音后的 *u 央化、*C{i, u}r 同化、二次抬升、ハ行转呼、*{i, ï} 合流

- 北琉球音变:北琉球送气、*i 的顺行腭化、词首喉塞音增生

- 奄美音变:辅音咽化、元音矫正

- 冲绳音变:*{i, ï} 的顺行腭化、软腭音腭化、舌面音同化

- 南琉球音变:南琉球送气、高元音前移

- 与那国音变:词首高元音音节拨音化或促音化、辅音强化

Ainu 语中的日琉语借词

类似日语中的汉语借词存在层次的现象,Ainu 语中存在许多日琉语借词,也存在层次。根据 Vovin,Ainu 语中最古层的日琉语借词的特征有:保留了清音在词中或词首的清音特征(Vovin 用于驳斥 Wenck, Frellesvig 等词中清音浊化的依据;针对词首 /p/,较新的借词会借为 /h/)、浊音的鼻冠性质(借为正字法的 NC。Ainu 语无清浊辅音区别。有些词汇没有保留此性质可能说明借入时间较新)、i 乙(借为 uy)、借词发生了 MVR(而原词没有)或保留了原词 MVR

前的形式。根据 Everhart,Ainu 语的日琉语借词中还发生了以下音变:长元音变成了短元音,且所在音节被赋予重音(不都发生,或为巧合),这种长元音不能追溯到上代;一些词语发生舌冠音后 /u/ > /i/,体现了东日本方言的特征;连续元音的规避(/Vi/ > /Vj/; /Vu/ > /Vw/; /V1V2/ > /V1/);元音同化;清元音失落,说明借自东北方言;一些词汇发生了辅音延长(促音化)或元音缩短,可能借自东北方言形式;一些词语的 /nn/

被缩减为 /n/;将拗音的介音 /j, w/ 分别借为 /ij, uw/;等。

语法

词汇

日琉语使用的词汇主要有 5 个层次:固有词、拟声拟态词、汉语词(早期借词,其他早期借词还有来自 Ainu 语、朝鲜语、梵语的)、外来词(借词,通常用片假名书写)、混合词。固有词有个常被视为与「阿尔泰语系」共享的特征,即所谓「头音法则」:流音、浊塞音不在词首出现。拟声拟态词、汉语词、外来词则无此限制。固有词的词首元音或音节脱落、时代发展或方言创新,都可能导致此规则被打破。

根据伊藤、Mester(1995),前 4 个词汇层可按以下约束区分(有修改):

表格 | 日琉语词汇层

日语与外语的接触始于 16 世纪,分为三个阶段:明治以前、明治到二战结束、二战后。后两阶段对日语影响深远。1540 年代传教士来日后,至 1630 年代基督教被取缔,期间借词多来自葡语。17 世纪中期至 19 世纪中期锁国期间,荷兰是唯一与日本交易的欧洲国家,日本出现了通过荷兰语研究欧洲知识技术的「兰学」。当时只有少量葡语、拉丁语和假名词汇融入日语,部分延续至今者以葡语词居多。1850 年代强制开国后,大量欧美科技文化词汇涌入,助力日本现代化,英语、荷兰语和葡语成为主要来源,不同领域各有侧重。欧洲语言的语法也影响了日语语法的编制。二战后,英语(尤其是美式英语)大量流入,现代流行词多源自英语,日语中常创新性地结合英语词与本土用法,甚至与其他语种混合,创造出独特词汇。

自江户后期、明治时期以来,部分外来词(多与学术、政治、知识相关)以汉字音译、意译,许多被重新借入汉语、朝鲜语和越南语,形成「和制汉语」。这类词汇多由西周、福泽谕吉、井上哲次郎翻译。

词性

根据是否独立使用,日琉语词汇分为可独立使用的自立语(词)和非独立使用的附属语(辞),根据是否活用分为有活用变化的用言和无活用变化的体言。用言有多种活用形式,并存在敬语体系。名词的格通过助词体现。

表格 | 日语的词性

副词分为普通副词和转成副词(由形容词或名词转化而来,后接 n=i,动词也可用连用形)。副词通常用于动词前,但 yume 用于动词后。